10月30日,赛力斯交出了一份颇有分量的财报。

赛力斯前三季度,1105亿元营收,53亿元净利润。在新能源行业普遍增速放缓的当下,它是少数还能继续上升的企业之一。更重要的是,它的增长方式,正在发生变化。

过去两年,赛力斯几乎与“问界”画上等号。这家原本名不见经传的制造商,借助华为的技术与渠道,在竞争最激烈的新能源阶段完成跃迁。问界M7、M9等连续热销,让它在行业快速站稳,但也带来了“依附性增长”的标签。

而这次财报,恰恰显示出赛力斯从依赖单一产品线的公司,变成了一家拥有自我节奏的企业。

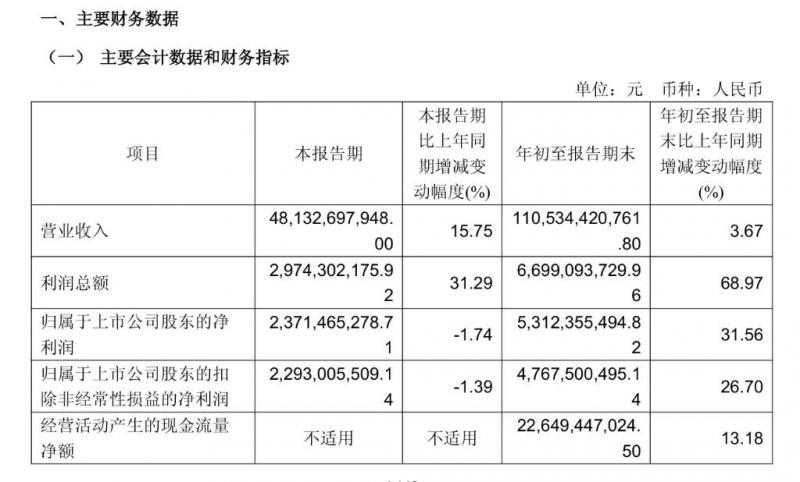

今年三季度,公司实现营收481.33亿元,同比增长15.75%;净利润23.71亿元。前三季度累计净利润同比增长31.56%,远高于营收增速3.67%。这说明,今年赛力斯的盈利质量正在提升。

赛力斯的资产负债表也反映出公司的快速扩张。截至9月底,公司总资产1215亿元,同比增长28.76%;货币资金595亿元,比年初增加近三成。在补贴退坡、价格战此起彼伏的背景下,这样的现金流表现十分罕见。

如果说过去的赛力斯靠产品周期吃红利,如今它开始靠体系能力积累势能。公司前三季度研发投入同比提升近五成,研发费用占比超过4%。资金主要流向新一代电驱平台、800V高压系统、自研控制架构和热管理系统等关键技术。

对比很多同行还在为销量和价格苦撑,赛力斯选择继续扩大技术投入,它没打算押注短期爆款,而是押注长期可靠。

这种可靠来自技术的可控化。过去,赛力斯的技术能力几乎全部依赖合作方,但今年,它的自研体系已经形成闭环。自研电驱系统、整车控制平台和电池热管理架构相继量产。

这不仅提升了产品一致性,也让利润中开始出现更多“自有部分”。它从制造利润,走向技术利润,这是一家制造企业能否进入下一阶段的关键。

而在品牌层面,赛力斯的身份也在发生变化。问界依旧是主力品牌,但消费者的认知正在改变:华为负责智能体验,而赛力斯负责产品稳定性。这种认知差异正在变成品牌势能。用户开始明白,这家企业不仅会造车,还能保证质量、兑现交付。

可以说,赛力斯的这份财报,标志着它正式从“被定义”走向“自定义”。它不再是华为生态中的一个环节,而是一家能够独立经营、具备体系闭环的智能汽车制造商。

财务数字只是外在表现,更重要的是它背后的经营节奏。行业进入下半场后,市场逻辑正在发生根本变化。补贴退坡、融资收紧、消费理性化,让所谓的“风口”不再存在。企业需要用确定性对抗不确定。

赛力斯的做法,显然十分精准。它在利润率与规模之间找到平衡,也在合作与独立之间找到边界。

千亿营收是阶段性里程碑,更是一次战略验证。它证明了中国新能源汽车行业正在出现一种新模式——既能高速增长,又能持续盈利的企业开始出现。

在行业喧嚣逐渐退去的2025年,赛力斯的拐点足够清晰,也足够真实。当别人还在为短期销量疲于奔命时,它已经做好了长跑的准备。

或许未来几年,行业不会再有太多神话,但那些能稳住现金流、稳住体系、稳住品牌的公司,终会是最后的赢家。赛力斯,正朝这个方向走。

文/小一

编辑/刘艺伟