最近,“复活”在车圈正在变成一个奇怪的词。

几乎每隔几个月,就有一家倒下的公司重新亮相:新的股东,新的计划,旧的梦想。威马是最新的一个,这家曾估值470亿元、两年前申请破产重整的企业,前不久通过《致供应商白皮书》宣布回归。

根据重整计划,新威马将在2030年实现年产百万辆、营收1200亿元;新股东深圳翔飞汽车销售有限公司已接手四家核心公司,并承诺首期投资10亿元。

威马确实“复活”了,至少在文件和公告里如此。只是距离那份白皮书已经过去近两个月,威马鲜有实质性进展,连社交账号的更新都止步在几条模糊的口号。

除了“复活”这两个字,外界几乎听不到任何确凿的声音。

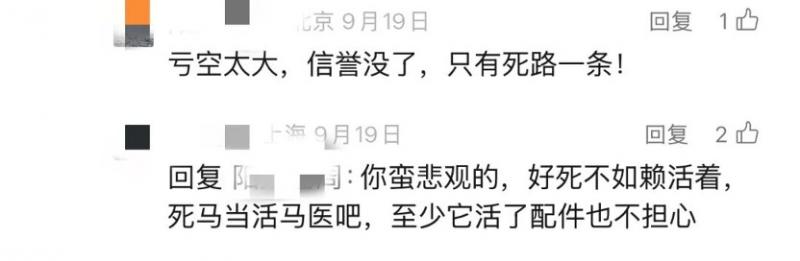

于是,当威马“复工复产”的消息出现,最先起反应的,不是市场,而是那群老车主们。有人催着恢复车机和“威马智行”App,有人劝威马重建售后服务体系;也有人冷冷地留言:“信誉没了,只有死路一条。”

另一派则显得务实:“好死不如赖活着,至少活着还有配件。”希望与失望交织,语气里有怨,也有疲惫。

威马“复活”

9月6日,威马通过一纸《致供应商白皮书》官宣回归。新股东深圳翔飞汽车销售有限公司宣布已接管威马四家核心公司,承诺初期投入10亿元重启生产。威马宣布重整完成、工厂复工、车型复产。

据威马内部人士透露,团队已联系上215家历史供应商,目前70%多已签协议,整体签约率超80%。

对一家拖欠货款两年多的企业来说,这看似是不可能完成的任务。供应商愿意回心转意,主要有两点:一是新股东深圳翔飞承诺按比例清偿货款,9月已启动债权申报;二是温州政府组建了专项工作组,协助协调本地供应商资源。

对于困扰威马车主已久的车机系统瘫痪问题,也有了解决方案。威马计划在10月重启车机APP功能,解决车主无法远程控车、查续航的问题。同时,随着EX5和E5生产的恢复,相关的维修配件也会跟着供应链重启同步供应。

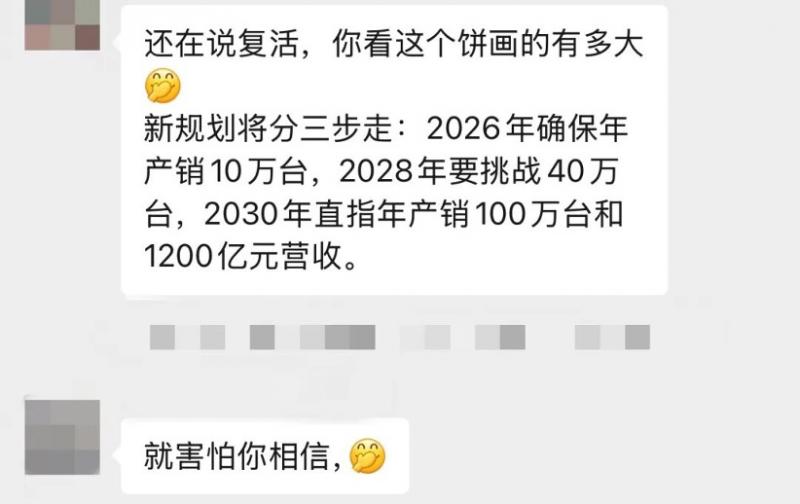

威马还制定了一份雄心勃勃的“三步走”发展规划,放眼直至2030年的长远目标。

根据规划,2025-2026年为“复兴阶段”:9月复产EX5和E5车型,2025年确保产销1万辆,争取2万辆;同时布局泰国KD工厂,开拓东南亚及中东市场;2026年实现10万辆量产。

2027-2028年进入“发展阶段”:年销量目标25万-40万辆,量产高阶辅助驾驶车型,并启动IPO筹备工作。2029-2030年为“跨越阶段”:2030年挑战百万产量、1200亿元营收,构造智慧出行生态圈。

在产品规划上,威马未来5年将推出10款以上新产品,覆盖A00级至C级的轿车、SUV、MPV及跨界车,涵盖纯电动和增程式两种技术路线。

谁在救它

威马并不是自己站起来的。

天眼查APP显示,新股东深圳翔飞汽车销售有限公司成立于2023年9月,翔飞主营汽车销售,与整车制造并无直接经验。工商资料显示,其背后与宝能集团存在股权关联。而宝能汽车自身仍在债务重组过程中,部分公司处于“限制高消费”状态。

这让外界普遍认为,这次收购是一场“债务之间的接力”。

翔飞接过威马的资产与资质,而背后的资金与执行力仍未得到验证。按照白皮书规划,这笔资金将主要用于恢复生产、偿还部分供应商欠款。

与此同时,温州市政府为复工提供政策配套,包括土地、税收及就业支持。这意味着,威马的复活,是“资本、政策、债权”三方合谋的结果。

这种“被复活”的逻辑,在近几年并不罕见。从恒驰到天际,再到国金、赛麟,不少品牌都在类似路径中“重启”。原因并不复杂,地方希望保留产能,债权人希望资产不贬值,资本方则希望保留项目外壳以待后续融资。

在这样的结构中,企业“复活”的意义并非重新造车,更像是维持一种产业层面的“存在感”。

没有研发体系、供应链体系、品牌体系的支撑,威马这次复活更像一种暂时性的动作。这也是为什么,复工几周后,威马没有发布任何市场端的进展。连最基本的新车时间表,也依然模糊。

威马的百万辆目标,与翔飞的资本体量之间,同样存在着几乎不可弥合的差距。从资源配置角度看,这场复活的起点就决定了它的脆弱。

威马仍“危”

复活之后,威马面对的,是一个早就变了的市场。

两年前它破产时,中国新能源乘用车渗透率约30%;如今已超过50%。比亚迪占据超30%的市场份额,理想、问界、小鹏、蔚来各自稳固在细分市场。行业竞争的关键词,也从“谁造出来”,变成了“谁活得久”。

威马的竞争对手早已换人。2018年,它的对标是蔚来、小鹏;今年它面对的是智能座舱、自动驾驶、算力平台这些系统型竞争。而威马的产品、团队、渠道、品牌,在过去两年几乎断层。

复活的威马,不再具备完整的研发体系。大量工程师早已离开,核心软件团队解散。其智能驾驶系统“Living Pilot”停更多年,车机系统版本停留在旧版本。这些意味着,即使有资金投入,也难以在短期内恢复产品竞争力。

而在品牌端,信任的损失最难量化。2023年威马停产后,用户维权、售后停摆的舆情让其品牌口碑急剧下滑。如今再谈“终身质保”“智能体验”,听上去只会让人想起那些未兑现的承诺。

更深层的问题是行业信心。资本已经完成从“故事逻辑”到“利润逻辑”的转向。在资金谨慎、竞争激烈的2025年,一个旧品牌要想凭“复活”吸引投资,难度可想而知。

也许复活并不是重生,而是被动存在。即便工厂的机器可以重新运转,但市场的信任、技术的积累等都无法回到从前。

威马的故事曾是造车新势力的缩影:融资迅速、扩张激进、营销高调。它的复活,也成了另一个缩影:资本尚未完全离场,于是旧故事被迫续写。看似归来,实则未醒。

当威马“复活”的消息在社群里被不断转发,一位车主发了一句:“你看这饼画得有多大。”另一条回复紧接着出现:“就怕你相信。”也许这短短六个字,比任何官方声明都更接近真相。

文/小一

编辑/刘艺伟