“City Walk”是近两年才流行起来的新词儿,但对高申来说,这种生活方式,他已经践行了二十多年。

起初,他只是一个热衷于旅行打卡的大学生,毕业后担任高中历史老师的十五年间,为了给学生讲述更多可观可感的内容,他努力把教科书上提到的历史名词都实地探访一遍。现在,高申已是一名历史文化学者,是北京文旅圈的网红导师。

这位导师中等身材,讲解时总是笑意盈盈、兴致勃勃,最具特色的是他的语言风格:抑扬顿挫,节奏感极强,好像说评书,不时抛出一个悬念,让你不由得以为接下来会听到一声醒木——“欲知后事如何,且听下回分解”。不少游客跟团一次后就成为他的“忠实粉丝”,开始追随他打卡北京的大街小巷。

上大学时就尝试“刨根式”的“特种兵旅游”

高申称,自己行走的想法萌生于高中时期。他的父母是知青,当时在外地工作,高申本人则在北京上学,寄住在祖父母家里。由于生活费有限,压岁钱也不多,他就尽力攒钱,想着要去做一件“大事”——终于在大二时,他揣着780元钱开始了人生中第一次单独出行。

那次的目的地是上海和湖北。“之所以选择去这俩地儿,是因为那儿的网友最热情。”当时互联网尚未普及,拨号上网时出现卡顿是常事儿,高申喜欢去旅游主题的聊天室搜集信息。相较于论坛发帖、留言的滞后性,在聊天室里可以与天南地北的旅友实时沟通,而在上线以前,每次看着屏幕上的图标转呀转,等待着,最后登录成功的页面弹出,他都觉得特别兴奋。

高申在上海待了5天,“当时做攻略,没有现在这么方便。旅游导览性的书,内容完整详实的不多。我就去图书馆和书店,找所有跟上海有关的旅行书籍,再把有用的内容都抄下来。后来抄了一小本,带在身上。多少年过去了,我早就找不着那个‘宝贝本’了,但当时真是管了大用。”高申把要去的地方,按行政区划(如静安区、徐汇区、松江区、嘉定区等)标出来,再将同一区内的目标先一一走完,然后按自己选定的顺序依次走下去。

吃住行力求节俭,但也要尽可能体验当地特色,“早晨起来,我会去吃老弄堂口的烫饭,或是大饼油条,挺便宜的,吃完一顿,半天都不觉得饿。”在旅行途中,如遇到收费景点,高申大一时考下的初级导游资格证就派上用场了,“那时候,很多人考导游证,或许就是为了省下一份门票钱。我跟景点售票员软磨硬泡,说某个旅行社已经要我了,只是正式证件还没办下来,最后基本都让我进去了。”

从北京到上海,再到武汉、黄冈、黄石……一路上,高申坐的都是最慢的绿皮火车,硬座,住的也都是小旅馆。“记得那年夏天很热,小旅馆只有台电扇,热风刚被吹走,潮湿劲儿就上来了,潮得能拧出水。地下人防设施那种潮劲儿,再加上热气混在一起,让你感受到一种犹如原始森林的气息。”在黄石旅行的时候,由于热得睡不着,当地接待的朋友说:“咱俩一人拿一个睡袋,到长江边上睡去!”走到桥边一看,好多人躺在便道上睡觉。枕着江声入眠,那一夜高申睡得特别沉。

半个月的行程下来,回到北京时,高申居然还剩了75元钱。他特别开心,从此也养成一个习惯:“每次出行,我都要记一份详细的账单。每一笔开销,哪怕坐公交车,我都要记上。玩到最后,发现整个行程花费远比想象中的少,我就觉得很得意。”高申最近的一次长途出行,是去年和一个朋友结伴去东南亚,20天下来,人均只花了3500多元。

首次旅行的经历,让高申一直对绿皮火车情有独钟。2005年去新疆,他坐的是软卧,路上要三天两夜。高申背着大双肩背包,里面放了三本书,这些书是准备在列车上读完的。火车到柳园站,很多去敦煌的人下了车,一节软卧车厢几乎空了。“没有了人声喧哗,火车继续向西北开,星星峡、哈密、吐鲁番,直到终点乌鲁木齐。窗外一片戈壁,远远的能望见天山,太美了,感觉非常爽!”

在高申看来,乘坐速度极快的交通工具,以最短的时间到达目的地,这种出行方式太没意思了。“我宁可选择那种小站慢车,看着眼前的风景不断改变,看着那些上车下车的人们。他们的口音方言在不断变化,行囊中所携带的物产也在不断变化。这么一路下来,我觉得这才叫旅行。”

就这样,处于求学阶段的高申,迷上了旅行。

有一个梦想把教科书上的历史名词都探访一遍

高申大学毕业后的第一份工作,是担任高中历史老师,他发现学生对于知识点大多是死记硬背,有些孩子甚至用谐音梗来辅助记忆。在高申看来,每个历史事件都有完整的逻辑链,都可以通过教学来还原,而把社会实践活动和书斋里的理论性学习,融在一起能产生更好的学习效果:当你实地考察,在行走的过程中看到某处古迹或文物,可能会产生更多感悟。高申认为,目前中学设置的研学活动,就是一种沉浸式的学科体验,与他当年的想法不谋而合。只是当初他没有条件带领学生一起去实地探访,只能自己把所有能去的地方走一遍,把所有能拍的东西拍一遍,再回来讲给学生。

高申回忆,从西安归来,他在课堂上给学生讲述自己的寻访之旅:从明清时期的老城出来,走了一大截路才看到大雁塔,又走了一大截路,才看到小雁塔,然后又走很远才看到曲江池,最后意识到这些点位都在唐朝长安城的城域之内,不禁感慨这座城太大了,比现在很多城市都要大得多。“这些都是徒步时感知的,是溜达出来的,所以说很多东西,不去实地考察,你是不明白它的深度、厚度和广度的。”

高申说:“我当时有一个特别好玩的想法,想把教科书上所有的历史名词全都实地探访一遍,比如周口店猿人遗址、蓝田人遗址、元谋人遗址、金中都、元大都、辽中京、辽上京……我要走一遍,然后写成一本能够携带在手的小册子,可以随时查阅。”

谈到这种教学方法的效果,高申说他带的班历史成绩都不错。有趣的是,历史成绩好的学生报理科的居多,高申对此完全释然,在他看来,学生只要在接触某个科目的过程中产生了兴趣,哪怕将来不从事这一专业,也能在漫长的人生中继续涉猎相关知识,体验这一领域的精彩。

从2003年至今,高申实地走访了国内绝大多数国家级历史文化名城。“一般人出去旅行,看的是当下的文物古迹,而我是拿着历史地图集,找它过去的印记。比如说一座古城,我一定要找到城址在哪儿,即使现在一点儿都不剩了,但我还是要找。”

坚持寻访20年 最大困难是屡次受伤

坚持寻访20年,高申认为最吸引他的,是“无休止找寻那些现有认知外的新东西”。通常,高申是先翻故纸堆,再去实地勘测。“我每次出去都会发现新东西,新东西有些并不算新,是前辈学者已经研究出来的,但这些东西一直被束之高阁,没能进入社会层面,被活化利用起来。另外,有些说法似乎是板上钉钉、不刊之论,但实际探访中却发觉还有疑点。”高申觉得,在不断解谜的过程中进行探索是最有意思的。

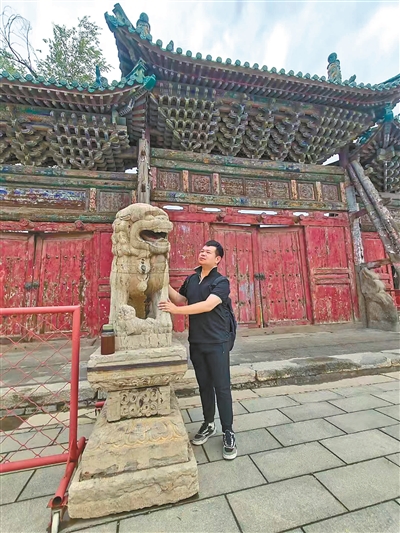

他至今仍对二十年前的一次“解谜”记忆犹新,那是关于北京一句老话,“北海永安寺的狮子头朝里”,说的是北海公园永安寺门前的石狮子,并非像常规一样,头朝外蹲踞在山门两侧,而是屁股冲外头冲内。

为什么这么摆放?高申去国家图书馆、首都图书馆等地,把当时能看到的北京历史文化资料基本翻了一遍。“以前没有现在这么方便的网络搜索功能,我只能找所有可能与此有关的资料,有些资料是不开架的,你得写明白你要查的东西叫什么。我只能说个大概,图书管理人员据此判断我需要的可能是哪几本书,再给我调出来,可费劲了。”高申泡在图书馆里,花了两周时间,求证出了答案。“以前图书馆有一种小卡片,我手里有一堆,每次想到什么点,我就在卡片上记下来,比如‘永安寺的狮子头朝里’,我就很简单地把它写上,然后拿着这一堆卡片,去图书馆看有什么相应的书,能求证的我就打个钩,没解决的话我就继续去查。”

提到寻访过程中遇到的最大困难,高申笑言是屡次受伤。因为身体平衡性不佳,二十年来,他的双臂受了7次伤。与一般人印象中的城市行走不同,高申寻访的点位有时颇为荒僻。2012年,他去洛阳孟津境内、黄河边的邙山寻找北魏孝文帝的长陵。“大部分旅行,我都是一个人。很少有人能跟我的时间完全搭上,而且大家看的东西也不一样。”高申解释道,“那天天气实在不好,雪后初晴,还没有路,我爬到一半就摔下来,骨折了。残兵败将似地就这么回北京了,想看的东西没看完,挺遗憾的。”

近期的一次受伤是在2020年8月,当时高申要去山东曲阜,把孔、孟遗迹全走一遍。临行前出了个不大不小的车祸,摔伤了。他没想着摔一下会有后遗症,就按计划去了。到了之后,高申在一天时间内把“三孔”(孔府、孔庙、孔林)走了一遍后,他的左臂失去知觉,只剩右胳膊好使。他把装有相机、手机的书包挎在肩上,为了方便随时拿取拍照,书包敞着口。因为肩膀受伤导致身体倾斜,书包不停向下滑,里面的东西也随时要涌出来。“我往前走几步,就得跟旁边的游人说,‘麻烦您帮我把东西往里塞一下。’”高申解释,人下蹲时需要身体两侧同时发力,而在左肩受伤失去知觉的情况下,他连蹲下都费劲,所以一旦东西掉落,他都没法自己捡起来。

当天晚上,曲阜当地的朋友实在看不下去,催他去医院。拍片显示左肩脱臼、骨裂,医生建议住院手术。“我特别遗憾,那次没把孔子诞生地、孔子门徒的庙宇,以及其他一些祭祀地点走全。骨头碎了,我倒不觉得是特别大的事儿。”最后,高申是在北京和曲阜两地志愿者的帮助下,“颇有声势”地被护送回京的。

40页的笔记本 每个月差不多能抄出一本

近几年,高申开始作为文化导师,带领历史地理爱好者进行城市寻访,他想把自己多年来在这一领域的积累和收获“广而告之”,让更多的人了解和热爱脚下这片土地。

寻访活动往往安排在周末,高申需要提前一周开始准备。以去年12月1日的中轴线寻访为例,当时走的线路是钟鼓楼、烟袋斜街、火德真君庙、万宁桥。虽然这是条常规路线,高申也走过多次,但他还是要提前准备:

11月24日去图书馆借书,包括名人传记或作品(如作家刘心武的小说《钟鼓楼》等)、北京人文历史书籍(如宗春启、蔡辉等所写的中轴线寺庙、碑刻等)、古代官署宗教建筑资料等,大致浏览一遍,挑出有用的内容。

25日周一,图书馆闭馆,他先自己把线路走一遍,将实地情况和资料进行比对,例如把胡同现在的门牌号码和历史资料中的老门牌一一“对上账”。自己走访时如果发现需要进一步求证的内容,他会在周二继续去图书馆查找。比如,寻找元代“海子”水域的最大范围,就需要各种资料的反复比对。

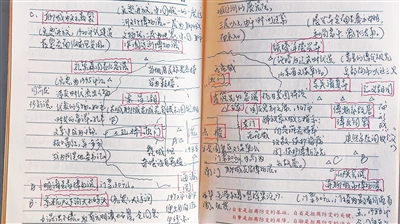

随后几天,高申都用来抄资料:“我有一个自己觉得还不错的习惯——所有我认为有用的资料,我一定要手抄一遍。我的笔记量特别大,40页的笔记本,每个月差不多能抄出一本来。”高申说,“别人都去潘家园买旧书,我一本都不要,我要的全是笔记本,很便宜。”

为什么在电脑录入普及的年代还要手写?高申说,只有手写才能记住。“我看一遍资料,手写抄一遍,然后还要把我手写的笔记再画一遍,就是在文字底下画杠杠儿,这三遍下来,我一定能把相应内容记住。重走老线路时,第一件事就是去翻以前的笔记,如果觉得哪里少点内容,就再去查资料。这样非常方便,所有的东西其实都已经过了一轮甚至几轮了,就很清楚。”

仅史家胡同就能讲出几十个历史人物的故事

高申认为,在筹划、组织京城内外的寻访活动中,“胡同寻访”是难度最高的。如果关注点是古建或四合院等民居还好说,“就跟我们做数学题一样,解完一道题,同类型的十道题就都会解了。”而高申的着眼点,是胡同里的名人故居与名人往事。

在他看来,名人的话题无穷无尽,把一个人的故事讲完都很费劲,而一次寻访要讲十几个人,最多一次,他在史家胡同讲了好几十人。“单单提到这么多人名,你的记忆可能就会崩溃,但是如果你能把他记下来,把他的成就记下来,把他对后世的影响记下来,能把名人相互之间的关系记下来,你就能做到融会贯通了。换一个地方讲述另外的人与事,你还能联系到前次的故事。比如,我到保定去讲当地历史文化时,就把北京胡同里的这些名人往事串联上了。我觉得特别好玩,就像搭房子一样,从这座房子的局部开始搭建,最后完成一座摩天大厦,而大厦的肌理都相互连缀在一起。”

以东交民巷为例,高申说自己带队走过一百多次,与第一次相比,最近一次的讲解内容更新了70%,因为他在不断积累、丰富相关知识,这也让他的追随者“常听常新”。

高申曾经带队走过大甜水井胡同,其中有处建筑是贝熙业故居。贝熙业是法国人,曾在抗战时期暗中帮助八路军运送战地急需药品,被誉为“法国白求恩”。有参团者后来去法国旅游时特地给高申发来消息,告诉他自己到了贝熙业大夫在法国的住地。这种互动反馈让高申觉得有趣,历史的触角在现代延伸。

上大学时,高申的志向是“走遍全世界”,当时的重点是“走遍”,哪怕是蜻蜓点水、走马观花地走。而现在寻访,高申首先想的是要去看什么,看的东西能不能跟以前的认知衔接?能不能在广义范围内搭建一个知识脉络。

多年以来,高申一直倾力于中国历史文化名城的古代场景还原式探访。他的构想中,不光涵盖那些众所周知的大城市,还涉及中国古代州、道、府、县等各级行政单位。“这些地方的古迹,现在有很多都已经湮没了。对古迹进行文字整理、实地勘测,哪怕它已经不再处于现有空间内,但我们依然可以描绘出它原有的模样,我觉得这是一个特别好玩的事。”如果把它列为一项系统工程,高申说,二十年来,自己也就完成了1%,“我觉得,一个人穷其一生,能整理出几个城市就已经到头了。”

高申有个日记簿,他会在上面记下每天最重要的事情,比如完成了一篇稿子,或是做了一场活动。在他看来,这都是为生活留痕。“一年下来,发现自己确实做了挺多事,有时候就感觉可以嘚瑟一下。但这种开心只是一小会儿,去年过了,就把它抛到一边,开始过今年。新的课题、新的挑战,都让我兴奋,在完成新目标的过程中会不断产生各种各样的乐趣。”

供图/高申

文/北京青年报记者 陈枫

编辑/王静