第一节孙镜湖其人

对于近代上海药商的研究,除了黄楚九等少数著名药商之外, 学界的关注并不多,晚清著名上海药商孙镜湖(名瑞,字镜湖)就几乎不被研究者注意。就笔者所见,只有夏晓虹教授根据《申报》、《新闻报》上的个别广告及吴趼人《二十年目睹之怪现状》中的叙述,对孙镜湖及其开办的药房京都同德堂有所涉及。 但夏文别有关注点,侧重的是孙及其夫人彭寄云趋新的一面,对于孙镜湖的药房生意则语焉不详。实际上,以药商身份出现的孙镜湖在上海商界与医药界有极高的知名度,他发明制造的“补药”燕窝糖精,依靠花样百出的广告,在晚清上海曾经风行一时,不但吸引了很多消费者,也招致很多的仿冒者和追随者。可以说,孙镜湖的广告手法影响深远,对近代上海医药广告文化的塑造影响巨大。

关于孙镜湖本人的情况,我们现在可以依靠的主要是晚清报刊上的报道与广告资料,以及一些时人笔记、日记和小说中的描述。如吴趼人在《二十年目睹之怪现状》中说他是四川人。 《医林外史》中则说孙镜湖有时自命为蜀人,有时又自谓为皖人,但其原籍应为安徽桐城。 还有时论称孙镜湖为“吴人”。 大概由于孙吃过多次官司,不得不经常改名和变换籍贯,不过显然其更愿意别人称其为徽州新安人。如姚永概在日记中即说孙是休宁人,“休宁孙镜湖大令来访。” 孙镜湖在广告中的自我署名也可证实此点——他经常自谓为安徽新安(徽州)人——“新安江干独钓客”、“蜜陀华阁主人”,又自诩为春秋名将孙武后裔。 上海知县袁树勋在1891年发给孙镜湖的保护凭证中也说孙自称“原籍新安”。 至于孙镜湖个人的婚姻情况,其妻系拐骗四川一大户人家的丫头彭寄云,夏晓虹教授大作对此有较好讨论,这里就不赘述。以下我们主要根据有关的报刊资料、小说资料及其他有关材料,重点对孙镜湖及其发明的燕窝糖精进行一番索引钩沉。

第二节发迹伊始

根据爱如生的《申报》数据库检索可知,孙镜湖到上海后先开设茶叶店立足,后因为生意不好才改开药店“京都同仁堂”, 意在仿冒北京同仁堂 。正像吴趼人在小说中描述的那样,“沈经武”(上海话发音“孙镜湖”与“沈经武”相同)拐了四川大户人家的丫头到上海后,“挂上一个京都同仁堂的招牌,又在报上登了京都同仁堂的告白。” “废物”也在小说《商界鬼蜮记》影射孙镜湖(即小说中的“沈金吾”,上海话发音,“孙镜湖”亦与“沈金吾”相同)道:

再说沈金吾本是《儒林外史》中万雪斋一流人,先奴后商,只因拐了一个女人,带得有些银钱,便到上海开了一间药房,本来叫做京都公仁堂,后来被京都公仁堂知道了,说他冒牌,要告要罚,他就赶忙拿公仁堂改做异仁堂,方然无事。

揆诸孙镜湖在《申报》上刊登的广告,我们很容易发现吴趼人在小说中的描述大致属实,只是人物真名用上海话发音代替。

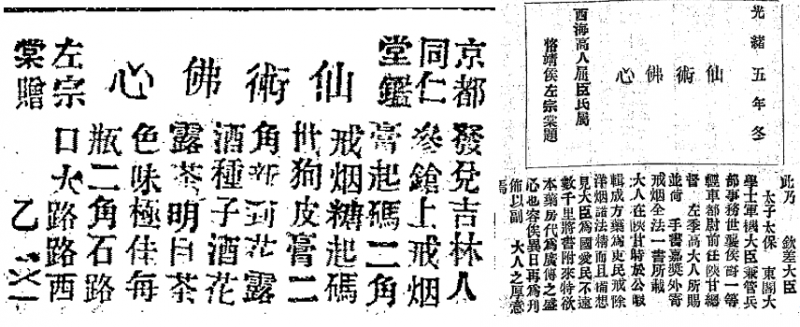

在“京都同仁堂”开办之初,孙镜湖就在《申报》上登起了连续两天的广告,并抬出已经去世的左宗棠(1812-1885)的名号,以所谓“京都同仁堂鉴,左宗棠赠”的匾“仙术佛心”作为广告抬头,内容如下:发兑吉林人参枪上戒烟膏,起码二角。戒烟糖起码卅,狗皮膏二角。新到花露酒、种子酒、花露茶、明目茶,色味极佳,每瓶二角。石路口大路路西。 然而仔细查考,孙镜湖的左宗棠赠匾明显存在问题,1885年已经去世的左宗棠怎么可能给1890年才开药房的孙镜湖赠匾?再根据爱如生数据库检索和笔者阅读过的《字林沪报》资料,我们可以推断:孙镜湖此广告应系抄袭自屈臣氏药房之前在《字林沪报》、《申报》等报纸上所作广告。相较起来,孙镜湖的广告非常简单(参看图五),而《申报》上的屈臣氏广告则有较为详细的左宗棠赠匾说明(参看图六):“‘仙术佛心’,光绪五年冬,西海高人屈臣氏属,恪靖侯左宗棠题。”

后来孙镜湖还曾打出曾国藩赠匾的广告,但正如孙镜湖的竞争对手詹诚德堂的揭发,京都同德堂悬挂的曾国藩、左宗棠所赠匾额其实皆是伪造:

曾左二公之匾,虽极愚之辈,见之无不识该堂所伪造。且二公已薨于位多年,该堂开设不满二载,堂堂侯相,断不轻易赏赐一匾于人,况如此卑污之辈乎?且二匾长不满二尺,粗俗不堪,岂侯相所赏耶?

再根据《新闻报》上刊登的京都同德堂广告,除了曾国藩、左宗棠所赠匾额为伪造外,署名“阮元赠题”的“扁卢再世”牌匾明显也属伪造。因为阮元早在1849年即已去世,1890年前后才成立的该药房断无可能可到其“孙瑞孙老夫子雅鉴”的赠匾。

左:《申报》1890年1月30日;右:《申报》1883年8月12日

除了假冒同仁堂及达官贵人之名发布广告外,孙镜湖还假借消费者名义不断发布谢函,试图通过让顾客现身说法的方式说服潜在的消费者,并藉此强调某些药品的功效。如他曾经买通时任《申报》主笔何桂笙(即“高昌寒食生”)发表过两则消费者的谢函,其中一则为《赠药鸣谢》:京师同仁堂各药,素称灵妙。孙子镜湖今设同仁堂分铺于英大马路,兼售参枝,昨以参茸茶及药酒见贻,的真由京师贩来,拜登之下,敬志数语以申谢。高昌寒食生识。 另外一则为《戒烟糖引言》,目的在于变相推销孙镜湖销售的一个戒烟药:

余之除烟痼也,得效于恒济局之拌烟药,故推己及人,而有戒烟局之设。自有此药,而他家戒烟之药一扫而空。近来则又有翻新出奇如百花祠之灵宝戒烟丹。余深知其药品珍贵,取效妥速,故为之命名。近有孙子镜湖,设同仁堂于英大马路,创制为戒烟之糖。夫糖能和中,以此为引,而杂以戒烟灵药,则人之服之者自然甘之如饴,是亦苦心妙制,藉以佐诸家戒烟药之所不足,与余劝人戒烟之志有深相契合者焉。制既成,请余为引言,遂书此以复之。古越高昌寒食生识。

当孙镜湖在冒用北京同仁堂之名做药房生意登广告之时,引起了真正的北京同仁堂的注意,遂派人来上海调查此事。孙镜湖的竞争对手广东詹诚德堂曾在《申报》广告中公开揭发此事,藉以挖苦打击孙镜湖,并警告购药者:

呜呼!人心之险恶,莫如同德堂孙某者也。此人向在杨柳楼台对面开一小茶叶店,招牌叫味余斋,因生意清淡闭歇,无可谋生,假冒京都同仁堂招牌开在新署对门,被同仁堂托官提究。孙某大惧,乃改同德堂。今其招牌中有挖补痕也,开未半年,忽称百余年老店,种种说真方卖假药,实堪痛恨,非但于市面攸关,且伪药售出,害人不浅。

揭发和追究的结果对孙镜湖伤害似乎不大,他只是不予还击和反驳(或是默认批评属实),后来干脆弃用“京都同仁堂”的名义, 转而专以“京都同德堂”之名,继续做骗人造假生意。同仁堂或许正是鉴于被孙镜湖假冒的经验,遂开始在上海开设分店 ,并在《申报》上大登广告声明自己的正宗性。可以说,吴趼人《二十年目睹之怪现状》中对此事的叙述可能有些夸大和戏剧化,但绝非凭空编造,其所本或即在此。一如旁观者丁福保的揭发和挖苦:

最可恶者为上海英租界大马路之某药肆,彼以开设大马路登报章,人必以为绝大药肆,殊不知伊店仅一间门面。惟所异者,其门面将伪造各大员匾额填满,又柜外用白纸书官给告示,而以玻璃罩其上。又初冒称京都某大药肆分店,后被理论,乃改今名。其药材即贩诸小药肆,甚至有南货店之物,经彼转售,即弋取重价。其每月最多之费用,惟有一种,即各报馆告白费是也。尤可异者,该店本在大马路之北,而忽然于抛球场口墙上钉有洋铁片招牌。又南京奇望街人家壁上大书京都某某堂,发售某药……伊店奸诡百出,实为可恶。

然而,并不像丁福保、竞争对手广东詹诚德堂或吴趼人、“废物”等在小说中认为的那样,孙镜湖采用“京都同德堂”的店名是因为“京都同仁堂”的店名不能再用而被迫修改的。最迟于1890年4月9日,孙镜湖的京都同德堂就已在《申报》上刊登过《秘方燕窝粉》的广告,较之“京都同仁堂”名义的广告发布没有晚太多。这时,该店设于英租界大马路西,地址与“京都同仁堂”完全一样,同样挂有所谓“左文襄公匾额”,标榜自己“向在京都,驰名久远”,“得太医院传授”,主要发售包括春药、戒烟药等在内的一些“秘制”成药。 因此可以推断,在冒用京都同仁堂名义还没被追究时,孙镜湖就已想好了退路,业已开始使用“京都同德堂”的名义做生意了。而且通过《申报》数据库检索可以发现,在1890年到1892年初孙镜湖援用“京都同仁堂”名义这段时间,《申报》上以“京都同仁堂”名义发布的广告比以“京都同德堂”名义的广告少很多,几乎每月《申报》上都有大量的“京都同德堂”广告,有时甚至连续多日的报纸上都有。相较起来,“京都同仁堂”的广告则寥寥无几。

之后,孙镜湖的京都同德堂多年都在《申报》乃至后起的《新闻报》上发布广告,广告中除了出售各种药品外,还发布门诊、赠药、赠送各种治病灵符的广告,刊载号称来自各处的病人谢函、提醒顾客防备假冒等内容的广告。孙镜湖还经常会将所谓来自外埠邮购者的姓名、所处地方和购药金额在报刊上刊登广告, 本埠交易者则不登(因为本地人名字容易被求证真假),藉此暗示其药品在上海之外的知名度和受欢迎程度。 同时,在《申报》的报导中,亦不断会出现某些善会向孙镜湖的赠药行为表示谢意的消息。 自然,这也是孙镜湖所玩的一种广告策略,藉慈善来为自家药品增加“出镜”的机会。

《新闻报》1894年11月21日

当然,孙镜湖最吸引人眼球的广告还是其大量刊登达官显贵、名流文人所赠匾额,这些匾额的署名人除去已故的阮元、左宗棠、曾纪泽、潘祖荫、黄彭年等达官,还有一些仍然健在的知名文人或学者如俞樾、王韬,亦有去世的莫友芝之类(参看图七)。 根据前文所讲的孙镜湖悬挂假冒阮元、曾国藩、左宗棠的匾额情况,我们或可估计其余这些名人匾额大抵也属冒名,但其中俞樾与王韬的匾额应该并非假托(详后)。

编辑/韩世容