“何以为人”——如何定义人类自身及理解人之为人的独特性,是复杂而艰巨的问题。顶级学术期刊《细胞》在创刊50周年之际发布特刊,从遗传学视角讨论“何以为人”这一前沿科学问题。因对人类演化研究领域的贡献,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员付巧妹受邀,针对现代人的演化之路撰写了评论性文章。该研究从古基因组学视角解读了现代人遗传特征的发展历程,探讨了过去人类的迁徙融合模式、种群规模、适应性变异及多样性的历史,并对现代人区别于其他灭绝的人类群体以及其他物种的特殊性和优势特征提出了见解,近日相关成果在线发表在《细胞》上。

文章提出,现代人没有一套明确标识自身、区别于其他群体或物种的特有基因组,但各种各样与身高、疾病免疫、耐寒性、肤色和眼睛颜色、饮食结构等相关的基因变体构成重要的遗传特征——基因多样性。尽管这种多样性仅是古基因组所透射的史前人类基因多样性的一小部分,却在人类发展史中发挥了重要作用。

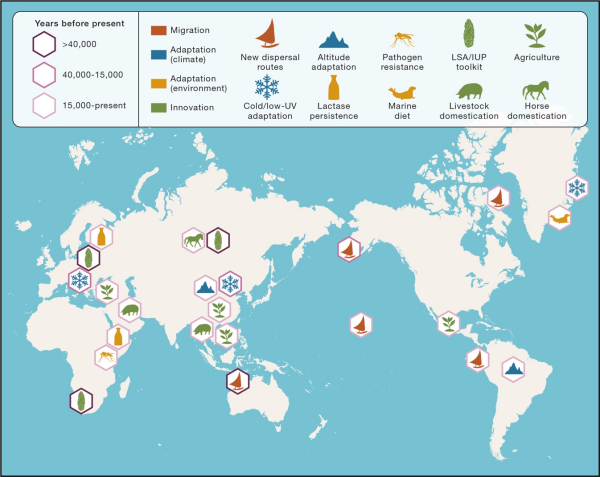

通过解码灭绝古人类和早期现代人的古基因组信息,研究人员可以厘清这些人类群体之间的遗传差异,更好地了解他们的行为方式和生存细节,如种群规模、家庭结构、繁殖方式、迁徙路径,以及对气候变化、病原体传播、生活方式革新等的适应,为从群体层面探知现代人得以持续扩张和发展的优势特征提供了新视角。

文章基于已有的相关成果分析提出,早期现代人和灭绝古人类群体之间确实存在一些差异。例如,早期现代人群体的有效种群规模一直比尼安德特人等灭绝古人类群体大,这有助于现代人在较长时间和较大空间范围内维持高水平的遗传多样性,以及可以更灵活地应对不断变化的环境条件。又如,早期现代人和尼安德特人虽然都实行女性外婚制,即在自身所处关系密切的小群体之外寻找女性配偶,但早期现代人群体却保持了更高的遗传多样性,即他们的直系祖先之间的亲缘关系相对更远。而尼安德特人和丹尼索瓦人的基因组表明他们的直系祖先中有近亲繁殖的迹象。此外,现代人的另一突出特征是其群体迁徙扩张的迅速性和广泛性。现代人走出非洲,不仅占据所有先前存在的灭绝古人类的生存领地,而且扩散至撒哈拉沙漠、美洲、大洋洲等更多地方。

尽管无法用单一的遗传现象来解释将现代人群体不断扩张而灭绝古人类群体不断缩小至消逝的原因,但文章提出种群规模与个体适应性之间的正相关性,即范围更广、联系更加紧密的群聚网络更利于个体存活和繁衍。这被称为“阿利效应”。“阿利效应”在帮助现代人进行资源开发、防御和配偶选择等合作性活动发挥了影响。

现代人流动性和适应性不断增强,这意味着仍有较多古基因组有待进一步发现和研究。付巧妹团队总结的追踪现代人演化之路的两种方法——直接方法和间接方法,虽然因现有古基因组数据较少而有所局限,但显示出古基因组学在解答“何以为人”这一问题上的贡献和潜力。文章从直接和间接视角、个体和群体层面讨论了现代人较之灭绝古人类,以及其他物种在演化过程里的相似之处和相对优势,为进一步细化现代人的演化路径和深层次的谱系结构提供了更加清晰的研究思路。

文/北京青年报记者 雷嘉

编辑/高艳