《诗》是周代的一部诗歌总集,从周初到晚周(少数到战国),五百年社会生活的整体世界尽在其中。但就其内容涵盖的历史纵深而言,则远不止有周一代的生活史迹——包括夏商乃至“三皇五帝”传说时期的遗迹,也能够在颂诗中找到根苗。长期以来,认为中国没有史诗,成为占据思想文化研究的主流,真可谓“明足以察秋毫之末,而不见舆薪”者。经常摆在我们面前、从小曾作为日课、被孔子称为“一言以蔽之”曰“思无邪”的《诗经》,实际上是当之无愧的我国尚古社会的壮丽史诗。

《诗》最早有三千余篇,经过孔子删订,得三百零五篇,故约称为“诗三百”或“三百篇”。《史记·孔子世家》写道:“古者诗三千馀篇,及至孔子,去其重,取可施于礼义,上采契后稷,中述殷周之盛,至幽厉之缺,始于衽席,故曰‘关雎之乱以为风始,鹿鸣为小雅始,文王为大雅始,清庙为颂始’。三百五篇孔子皆弦歌之,以求合韶武雅颂之音。”(《史记·孔子世家》,中华书局国学文库本,第1733页)史迁所记,应为实录。司马迁本来已明文标出,《诗》所涵盖的历史时序,是“上采契后稷,中述殷周之盛”,我们却习惯性的视而不见了。

本文作者近照

一

《诗》分风、雅、颂三部分。风又称十五国风,包括周南十一篇、召南十四篇、邶风十九篇、鄘风十篇、卫风十篇、王风十篇、郑风二十一篇、齐风十一篇、魏风七篇、唐风十二篇、秦风十篇、陈风十篇、桧风四篇、曹风四篇、豳风七篇。雅分大、小,小雅七十四篇、大雅三十一篇。颂有周颂、鲁颂、商颂,共四十篇。风、雅、颂合计,是为三百零五篇。

十五国风以民间歌谣为主,地域分布在长江以北、黄河流域受周天子统摄的各诸侯国的广阔地区,因此各地的诗风亦因礼俗殊致而有所不同。传统诗注家认为周南、召南能得其正,纵写男女,亦谨饬而不失其轨辙,所谓“发乎情,止乎礼义”者。故《毛诗正义·诗谱序》将《周南》《召南》,和小雅《鹿鸣》、大雅《文王》之属,视作“《诗》之正经”(《诗谱序》,《毛诗注疏》上册,上海古籍出版社,2013年,第5页)。孔颖达疏亦云:“《周》、《召》,风之正经,固当为首。”(《周南关雎诂训传》,《毛诗注疏》上册,第3页)郑风和卫风不然,所写大都是男女情事,而且毫不避讳地抒写情爱的欢愉与快乐。孔子以此有“放郑声”之说。《论语·卫灵公》记载,颜渊问怎样做才能治理好一个邦国,孔子回答说:‘行夏之时,乘殷之辂,服周之冕,乐则《韶》、《舞》。放郑声,远佞人,郑声淫,佞人殆。’”“放郑声”的理由是“郑声淫”。此处需要避免一个误会,即以为孔子是个不通人情的老古板。要知道,他谈的是如何治国,并不仅仅是私下里有何种爱好的问题。而音乐又是与管理国家的政事相通的,故《礼记·乐记》写道:“声音之道,与政通矣。宫为君,商为臣,角为民,徵为事,羽为物。五者不乱,则无怗懘之音矣。宫乱则荒,其君骄;商乱则陂,其官坏;角乱则忧,其民怨;徵乱则哀,其事勤;羽乱则危,其财匮。五者皆乱,迭相陵,谓之慢。如此,则国之灭亡无日矣。”(《礼记正义·乐记》,上海古籍出版社,2008年,第1457页)《乐记》还直接对郑风和卫风发声,曰:“郑卫之音,乱世之音也,比于慢矣。桑间濮上之音,亡国之音也。其政散,其民流,诬上行私而不可止也。”(同上,第1457页)这比孔子看得更严重了,不仅认为“郑卫之音”为“淫声”,而且直指其为“乱世之音”和“亡国之音”。当然这又未免对音乐的社会作用估计得过高。孔子喜欢的是古典音乐,所以他说“乐则《韶》《舞》”。《韶》是舜时的音乐,《舞》同“武”,是周武王时期的音乐。故孔子以之为正宗古典也。但他最喜欢的还是《韶》乐,称之为:“尽美矣,又尽善也。”(《论语·八佾》)而有一次在齐闻《韶》,竟至于“三月不知肉味”,感叹而赞美地说:“不图为乐之至于斯也。”(《论语·述而》)则孔子对音乐的态度既有为政的考虑,又有他个人的审美兴趣在焉。须知,“三百篇”系夫子所删订,如果他完全排斥“郑卫之音”,何如从严而少取。事实恰好不如是,卫风选录十篇不说,郑风居然入选二十一篇,为十五国风之最多者。然则孔子于《诗》亦有尊重历史原存、兼收并蓄之微意,可以明矣。

十五国风涉及男女情事的诗篇占极大比重,即二南本身特别是召南,有的爱情描写也颇大胆。如《野有死麕》,首章有句:“有女怀春,吉士诱之。”次章又云:“白茅纯束,有女如玉。”而第三章:“舒而脱脱兮,无感我帨兮,无使尨也吠。”读者不免会问,这些诗句写的是何种事体?依《毛诗》郑笺和孔疏的解释,则先假设此“怀春”之女是一个“贞女”,为了和“吉士”相会,不想等到秋天了,但希望彼“吉士”拿着礼物正正经经地来,而且需要有媒人先来接洽,而不可以“无媒妁而自行”(《毛诗注疏》上册,上海古籍出版社,2013年,第233页)。可惜这些个假设是没有根据的,指“怀春”就是不想等到秋天,也是无证自撰之言。其实诗中的本义至为明确,既写了“有女怀春”,又写了“吉士诱之”,显然双方都有悄悄相会的意愿,但女方希望“吉士”不要太急切,须慢慢地舒缓而为,尤其不要因动手动脚惊动得狗也叫起来。郑注释“无感我帨兮”亦云:“感,动也。帨,佩巾也。”又说:“奔走失节,动其佩饰。”(同上,第233页)既如此,我们也就无需细释了。

当然,“诗三百”的十五国风咏而不离男女情事自是事实,但如果以为止于爱情,就大错而特错了。风诗所展开的是有周一代的极为广阔的生活画面,包括岁序流转、农桑劳作、社会地位的悬隔所造成的不平之鸣、因生育过多对母亲形成的痛苦担负、权力中枢的荒诞不伦、沦落的贵族阶层的困扰、小官吏的无所适从,以及普遍的道义失信等等。今日的读者重读十五国风,会感到仿佛写的是我们身边的人生与故事,款款而述说,时时动我心。是我们并不熟悉的尚古往昔之事,亦可以参之以我们所熟悉的今日之事。如《鄘风·墙有茨》写权势者道德沦丧,连赋三章:

墙有茨,不可埽也。中冓之言,不可道也。所可道也,言之丑也。

墙有茨,不可襄也。中冓之言,不可详也。所可详也,言之长也。

墙有茨,不可束也。中冓之言,不可读也。所可读也,言之辱也。

意谓墙是为防备不测而设,即使墙上长了蒺藜杂草,也不要除掉,免得伤了墙体。此为该诗的起兴之句。因为他们里面的那些个不经之事,实在多到不知凡几,说也说不完,张扬出去对谁都不好,实在太丑,对写诗者也是一种玷污。呵呵,作诗人不想说,笔者也不必多说了。

二

相比之下,雅和颂的情况与风诗有很大不同。小雅是周天子治下的近畿一带中下层官吏和大夫的作品,写他们的辛劳和遭遇的困扰,当然有时也有自豪和欢愉。如《鹿鸣》呈现的是国君和群臣宴饮集会的场面,《六月》《采芑》都是写征伐过程的威武克敌,《南有嘉鱼》《南山有台》则是王事获得成功的胜利之歌,《车攻》写周王率众打猎的场面,诗的作者有时不免也心生喜气吧。《节南山》嘲讽西周灭亡后新执政者的政事紊乱和军事失利,还直接点了伊尹的大名。《诗》的最后一章还自报家门:“家父作诵,以究王讻,式讹尔心,以畜万邦。”(《毛诗注疏》中册,上海古籍出版社,2013年,第1013—1014页)看来他不担心打击报复之类,直言诗是本人所作,但为的是国家好。这让我们知道,此诗的作者是一位名叫“家父”者。《正月》写统治阶层的昏庸腐败,《巧言》写最高统治者听信谗言,致使治理混乱。《雨无证》写天灾人祸同时降临。《巧言》更尖锐,大胆指斥统治者听信谗言,误国害民。对巧舌如簧的小人揭露得至为深刻,称其表现是:“蛇蛇硕言,出自口矣,巧言如簧,颜之厚矣。”(同上,第1083页)犹言以大话欺人,空口说白话,又说得仿佛很好听,真是脸皮已经厚到无以复加的地步。郑笺云:“硕,大也。大言者,言不顾其行,徒从口出,非由心也。”郑笺又云:“颜之厚者,出言虚伪而不知惭于人。”也就是通常所说的大言不惭。《大东》《四月》写繁政所引起的下层官吏的诉苦和抱怨。《蓼莪》写不忍心让父母如此辛苦劬劳。《伐木》写对朋友的呼唤。《常棣》写对兄弟关系的期待,名句“兄弟睨于墙,外御其侮”,就出自此诗。

如果说《诗三百》的一个重要功能是“美刺”,那么小雅固然不无“美”的诗篇,但“刺”的成分远远超过十五国风。“美”即称美赞颂,“刺”即批评讽刺。十五国风也有此功能,但态度更温和委婉,故称作“风”,在这个意义上的“风”,是讽喻的意思。所谓“国风好色而不淫,小雅怨诽而不乱”,以此也。《毛诗·周南召南谱》写道:“上以风化下,下以风刺上,主文而谲谏,言之者无罪,闻之者足以戒,故曰风。”(《毛诗注疏》上册,上海古籍出版社,2013年,第16页)《诗三百》作为中国文学的最高范典,“美刺”本来是其原创的题中应有之义,也就是《毛诗·小大雅谱》的孔(颖达)疏所说:“诗兼有美刺,皆当其时,善者美之,恶者刺之”(同上,第781页)。后世诗风如果泯灭了这个功能,无异于数典忘祖,叛离了自己的优良传统。大雅的美刺作用略同于小雅,只是美刺对象的层级更高,往往是直接对最高统治者说话,即使“刺”而无效,也要一吐为快。而诗的作者大都是卿士大夫,洞悉殷周史事,熟谙周室隐情。大雅“文王之什”,要在回溯周朝的创业历史和颂赞文王的功德,由后稷而公刘而文王而武王而成王,由农业立国而文治武功,威武雄霸,礼乐粲然,其史诗的性质得以充分彰显。其美刺倾向,自然多称美赞颂之歌。这就如同世界上的那些史诗一样,英雄主义往往是史诗的灵魂。但三十一篇大雅,除了十篇“文王之什”,其余二十一篇,基本上都是讽谏和批评之作。此种情况实与王朝的兴衰有关。当周朝处于发遑时期和全盛时期,美政骄人,民德归厚,诗人岂有不称美之理。“文王在上,于昭于天。周虽旧邦,其命维新。”(《大雅·文王》)此言文王是受天之命而作周也。郑笺云:“文王初为西伯,有功于民,其德著见于天,故天命之以为王,使君天下也。”(同上,第1370页)又云:“言新者,美之也。”(同上,第1370页)诵念此诗,壮美之感不禁油然而生。《大雅·文王之什》的最后一首:“文王有声,遹骏有声。遹求厥宁,遹观厥成。文王烝哉!”(《毛诗注疏》下册,上海古籍出版社,2013年,第1510页)斯为颂赞从文王到武王的周德之盛,意谓,善乎美哉,如此深得人君之道的王者,宜乎令德与令闻同此辉光。然而一旦周德始衰,大雅的作者们便唱起讽谏劝诫之歌。《大雅·民劳》:

民亦劳止,汔可小康。惠此中国,以绥四方。

民亦劳止,汔可小休。惠此中国,以为民逑。

民亦劳止,汔可小息。惠此京师,以绥四国。

民亦劳止,汔可小愒。惠此中国,俾民忧泄。

民亦劳止,汔可小安。惠此中国,国无有残。

此诗是召穆公所作,呼吁当政者不要太折腾,因为民众已经疲劳不堪,应该爱惜国中之民,减轻负担,让老百姓满肚子的忧愤情绪有所释放,否则将危及社会乃至王政安全。而当周室大坏、道衰礼废,社会紊乱,民不聊生,诗人只有和民众站在一起,发出抗议之声。《诗·大雅》的“荡之什”,基本上都是此类诗篇。斯正如孔颖达氏正义所说:“《荡》诗者,召穆公所作,以伤周室之大坏也。以厉王无人君之道,行其恶政,反乱先王之政,致使天下荡荡然,法度废灭,无复有纲纪文章,是周之王室大坏败也,故穆公作是《荡》诗以伤之。”(《毛诗注疏》下册,上海古籍出版社,2013年,第1684页)特别值得一提的是,《诗·大雅》的刺世之作,大都出自公卿之手,所刺之层级固高,诗作者的层级也高于《小雅》,遑论《风》诗乎。《大雅》的这部分诗篇,已经不是“正大雅”,而是“变大雅”也。此正如《毛诗·周南召南谱》所说:“王道衰,礼义废,政教失,国异政,家殊俗,而变风、变雅作矣。”

这里需要诠释两个诗学概念,即变风和变雅。如果一个时期的诗风变成以讽刺和批评为主,倘若是十五国风,就是“变风”,如果是大小雅,就是“变雅”。孔疏对此解释道:

变风、变雅,必王道衰乃作者。夫天下有道,则庶人不议;治平累世,则美刺不兴。何则?未识不善则不知善为善,未见不恶则不知恶为恶。太平则无所更美,道绝则无所复讥,人情之常理也,故初变恶俗则民歌之,风、雅正经是也。始得太平则民颂之,《周颂》诸篇是也。若其王纲绝纽,礼义消亡,民皆逃死,政尽纷乱,《易》称“天地闭,贤人隐”,于此时也,虽有智者,无复讥刺。成王太平之后,其美不异于前,故颂声止也。陈灵公淫乱之后,其恶不复可言,故变风息也。班固云:“成、康没而颂声寝,王泽竭而《诗》不作。”此之谓也。然则变风、变雅之作,皆王道始衰,政教初失,尚可匡而革之,追而复之,故执彼旧章,绳此新失,觊望自悔其心,更遵正道,所以变诗作也。以其变改正,法故谓之变焉。季札见歌《小雅》,曰:“美哉!思而不贰,怨而不言,其周德之衰乎!犹有先王之遗民。”是由王泽未竭,民尚知礼,以礼救世,作此变诗,故变诗,王道衰乃作也。(同上,第17—18页)

孔疏对美刺和变风、变雅作了三种区分:一是天下有道,承平之世,用不着“美”,也无须去“刺”,或者说美刺都在正常范围,故风雅势必归于“正经”;二是王道开始衰微,失政初现,尚有革新与匡正的余地,此正是变风、变雅兴起之时;三是如果到了“王纲绝纽,礼义消亡,民皆逃死,政尽纷乱”的地步,那就“美”固然不德,“刺”也没有意义了。依《易》道,那是“天地闭,贤人隐”的历史时刻,“虽有智者,无复讥剌”,不如坐待其亡可也。

三

“颂”的情形与风、雅宜有不同。《三百篇》的颂诗,包括《周颂》三十一篇、《鲁颂》四篇和《商颂》五篇,大都是祭祀和大型典礼的颂赞之歌,也被称作庙堂之歌。“三百篇”的史诗性质,在周、鲁、商“三颂”部分,表现得最具典范性。《周颂》的含藏最富,涉及从周公摄政到成王即位的整个历史时间段,内容则是对盛周时期功勋德业的歌颂。《毛诗正义·周颂谱》写道:“《周颂》者,周室成功致太平德洽之诗。其作在周公摄政、成王即位之初。”(《毛诗注疏》下册,上海古籍出版社,2013年,第1870页)孔疏解释说:“据天下言之为太平德洽,据王室言之为功成治定。王功既成,德流兆庶,下民歌其德泽,即是颂声作矣。然周自文王受命,武王伐纣,虽屡有丰年,未为德洽。及成王嗣位,周公摄政,修文王之德,定武王之烈,干戈既息,嘉瑞毕臻,然后为太平德洽也。”(同上,第1870页)这个解释很有意思,意谓周文王和周武王时期,虽有盛业丰年,但由于征伐没有停止,所带来的生灵涂炭是难以想象的。《周书·武成》记载的:“甲子昧爽,受率其旅若林,会于牧野。罔有敌于我师,前途倒戈,攻于后以北,血流漂杵。一戎衣,天下大定。”(《尚书正义》,十三经注疏标点本,北大出版社,第293页)其杀戮之惨状,由“血流漂杵”一语可见一斑。此刻,显然不应是颂声大作的时候。只有到了“干戈既息”的“太平德洽”之时,颂诗产生的时代环境方呈现出来。

《周颂》三十一篇,依次为《清庙》《维天之命》《维清》《烈文》《天作》《昊天有成命》《我将》《时迈》《执竞》《思文》《臣工》《噫嘻》《振鹭》《丰年》《有瞽》《潜》《雍》《载见》《有客》《武》《闵予小子》《访落》《敬之》《小毖》《载芟》《良耜》《丝衣》《酌》《桓》《赉》《般》。首篇《清庙》为周公祭祀文王的颂歌,郑笺禁不住咏叹:“於乎美哉,周公之祭清庙也。其礼仪敬且和,又诸侯有光明著见之德者来助祭。”(《毛诗注疏》下册,上海古籍出版社,2013年,第1883—1884页。)《昊天有成命》,是为郊祀天地之大礼。郑笺云:“有成命者,言周自后稷之生而已有王命也。文王、武王受其业,施行道德,成此王功,不敢自安逸,早夜始信顺天命,不敢解倦,行宽仁安静之政以定天下。宽仁所以止苛刻也,安静所以息暴乱也。”(同上,第1911页)郑康成以“宽仁安静”四字,为施政良方,盖宽仁可以防止苛政,安静可以避免自我酿乱。以今语解之,也就是不折腾是也。

《噫嘻》是颂赞成王重视农耕、督促农夫及时播种百谷的功德。郑笺不禁又发出赞叹:“噫嘻乎能成周王之功,其德已著至矣。谓光被四表,格于上下也。又能率是主田之吏农夫,使民耕田而种百穀也。”(同上,第1936—1937页)周的始祖为后稷,是中国农业立国的鼻祖。后稷名弃,从小就喜欢农业,史迁《周本纪》记载:“弃为儿时,屹如巨人之志。其游戏,好种树麻、菽,麻、菽美。及为成人,遂好耕农,相地之宜,宜穀者稼穑焉,民皆法则之。帝尧闻之,举弃为农师,天下得其利,有功。”笔者每读《史记》此“纪”,不禁莞尔。难怪四五千年之后的我们当代,每年的第一号文件都关乎农业。不必惊讶,谁让我们是农业专家后稷的子孙呢!别忘了,他还是帝尧颁赐的“农师”呢。这可不是现在农口的各种五花八门的职称所能比并,一定是总理全国的总“农师”。《周颂》的《载芟》《良耜》,跟《噫嘻》相呼应,也都是关于成王德洽上下、光被四表之时,田地经营者乐农力耕播种百谷的热烈场面。《载芟》三十一句,不妨一看全诗——

载芟载柞,其耕泽泽。千耦其耘,徂隰徂畛。侯主侯伯,侯亚侯旅,侯彊侯以。有嗿其馌,思媚其妇,有依其士。有略其耜,俶载南亩,播厥百谷。实函斯活,驿驿其达。有厌其杰,厌厌其苗,绵绵其麃。载获济济,有实其积,万亿及秭。为酒为醴,烝畀祖妣,以洽百礼。有飶其香。邦家之光。有椒其馨,胡考之宁。匪且有且,匪今斯今,振古如兹。

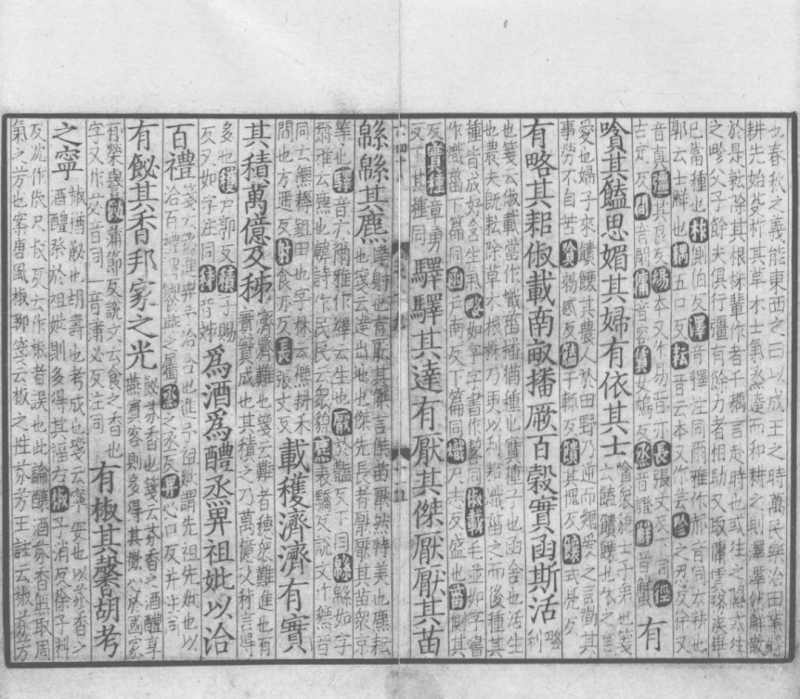

宋刻本《毛诗故训传》,图为《周颂·载芟》

这首颂诗写出了三千五百年前的农夫们,在田地里乐农力耕的欢快景象。西周的土地制度,凡所治下的地域都归周天子所有,所谓“普天之下,莫非王土。率土之滨,莫非王臣”是也。成周时期受封的诸侯,级次地位的大小取决于封地的多寡。公卿也占有大量土地,并可以赏田给臣下。一家一户的农夫,则拥有有可供经营的私田。大的农户不仅有土地,还有佣赁的闲散人等。《载芟》所写的力耕画面,看来是大的农户男女老少佣工齐上阵的态势。侯主是家长,侯伯是长子,侯亚是伯父叔父,侯旅是家中的子弟们,侯彊是家中雇佣的有力气的佣赁者。田地有已经耕耘过的,有新开垦的,无论哪种,都须先除草砍树,松动土壤。松土是个力气活,光有挖土松土的专用工具良耜还不够,还需要两个人或两个人以上一起来挖掘,亦即耦耕。当此尽家之众辛苦劳作之际,飘散着香气的饭食送来了,这是女士们的饷馈,劳作者们立刻忘却疲劳,滋生出无限爱意,禁不住“思媚其妇,有依其士”。而当一年下来,“载获济济,有实其积”的庆丰收时刻,需要制作美酒,敬祖先,祭神明,谢百众,是为酒醴。孔疏说:“此所为之酒醴,有如椒之馨香,用之以祭祀,为鬼神降福,则得年寿与成德之安宁也。”《周颂》的《载芟》《良耜》诸篇,经常作为实证为治西周史的学者所援引。

鲁颂四篇,一为《駉》,二为《有駜》,三为《泮水》,四为《閟宫》。《毛诗正义·鲁颂谱》写道:“鲁者,少昊挚之墟也。”又说:“在周公归政成王,封其元子伯禽于鲁。”(《毛诗注疏》下册,上海古籍出版社,2013年,第2040—2041页)这个故事有点曲折。先看“少皞挚之墟”是何义。少皞姬姓,是传说中的黄帝的长子,名字叫己挚,当时是东夷部落的首领。所在都城开始在山东莒县,后迁至今天的曲阜。少昊挚之墟,就是少昊的故址。再看《史记·鲁周公世家》的记载:当武王伐纣告成,“封周公旦于少皞之墟曲阜,是为鲁公。周公不就封,留佐武王。”(《史记·鲁周公世家》,中华书局国学文库本,2011年,第1389页)两年后武王崩逝,成王即位,周公摄政。于是“使其子伯禽代就封于鲁”,并告诫伯禽说:“我文王之子,武王之弟,成王之叔父,我于天下亦不贱矣。然我一沐三捉发,一饭三吐哺,起以待士,犹恐失天下之贤人。子之鲁,慎无以国骄人。”(第1391—1392页)这样我们就知道曲阜这个地方,可是有来历、有渊源的极不同寻常的地方。然则周公之后五百年,而有孔子诞生于鲁国的曲阜,也许早在五百年前就已经埋下伏脉了。以此周公成为孔子最崇仰的古代圣人的典范,就是很自然的事情了。其他暂且不论,就周公对代己就封于鲁国的伯禽所说的那一番话,就足可成为万世金铭。

《论语·述而》记载,孔子一次慨叹:“甚矣吾衰也!久矣吾不复梦见周公。”这说明孔子是经常梦见周公的。在春秋时期,鲁国是一个比较弱的小国,但周朝的礼器和礼仪传统在鲁国保存得最多。据《左传》定公四年记载,伯禽代周公封于鲁的时候,为昭周公之德,带去大批祝、宗、卜、史(包括大祝、宗人、大卜、大史等)方面的专业官员,和相关的备物、典策、官司、彝器(《春秋左传正义》,十三经注疏标点本,北京大学出版社,第1546页),可以为证。亦因此,才有晋侯派使者到鲁国观礼的事。《左传》昭公二年记载:“春,晋侯使韩宣子来聘,且告为政而来见礼也。观书于大史氏,见《易象》与《鲁春秋》,曰:‘周礼尽在鲁矣。吾乃今知周公之德,与周之所以王也。’”(同上,第1172—1173页)现在看来,晋侯使韩宣子来鲁国观礼这件事,可说得上是春秋时期的“一大事因缘”。此段记载特别提到,韩宣子在鲁国大史氏那里,看到了《易象》和《鲁春秋》这两件稀世国宝,使他不禁发为感叹:“周礼尽在鲁矣。”而且由此联想到周公的美德和周所以王天下的深层原因。孔氏颖达认为,《易象》应该各国都有,但鲁国保存的《易象》没有增改(第1173页),更具有原真性。更重要的是《鲁春秋》,这是鲁国所独有的宝贝。由此我们也可以做一个联想,即鲁国所独具的这些周朝的典籍和典章的传统,也许就是我们的大思想家孔子诞生鲁国的历史和文化的缘由吧。

明了上述这些历史和文化渊源,鲁颂所颂者何,就不必多所解读了。《駉》,颂赞鲁僖公治国有方,成就粲然。《鲁颂谱》写道:“僖公能遵伯禽之法,俭以足用,宽以爱民,务农重穀,牧于坰野,鲁人尊之,于是季孙行父请命于周,而史克作是颂。”(《毛诗注疏》下册,上海古籍出版社,2013年,第2046页)此颂诗的作者是鲁国的史官名史克者。然何以又要向周室请命呢?孔疏认为是由于鲁国的地位特殊,请命而后作颂,表示格外隆重的意思。故孔疏云:“言鲁为天子所优,不陈其诗,不得作风,今僖公身有盛德,请为作颂。”(同上,第2047页)《有駜》是颂僖公能遵守君臣之礼和君臣之道。《泮水》是颂扬僖公为兴学、倡明礼教而重建泮宫的功德。《閟宫》则颂赞僖公能够恢复当年周公获封时的七百里地域,不辱祖德。故此颂之所颂,不止僖公,并上溯到周的祖考。一如孔疏所说:“作者将美僖公,追述远祖,上陈姜嫄、后稷,至於文、武、大王,爰及成王封建之辞,鲁公受赐之命,言其所以有鲁之由,与僖公之事为首引耳。”(同上,第2078页)

《商颂》原有十二篇,保留下来的为《那》《烈祖》《玄鸟》《长发》《殷武》五篇。《那》是为祭祀成汤而作,《烈祖》是祭祀汤的玄孙中宗,《玄鸟》为祭祀中宗玄孙之孙高宗。成汤、中宗、高宗,是殷商从受命到中兴的德洽“三王”。成汤是受命之王,中宗、高宗是中兴之主。殷商的始祖为契,契的母亲简狄是帝喾次妃,因吞鸟卵而生契。契成年后助禹治水有功,帝舜乃封弃於商。故《商颂谱》说:“商之有契,犹周之有稷。”(同上,第2106页)《商颂》的《长发》《殷武》都是对远祖的大祭,所谓禘和祫是也。禘是对祖宗的单祭,祫是合祭。则五篇《商颂》,应该都是殷商的慎终追远的祭祀之歌。

问题是《商颂》十二篇或五篇,是从何处得来的。如果说《周颂》是当成康太平德洽之世,对其父祖功业勋炳的歌赞,其“颂声系於所兴之君,不系于所歌之主”(同上,第1872页),那么《商颂》则是因成汤、中宗、高宗的治世之功,亦即“由此三王皆有功德,时人有作诗颂之者”(同上,第2108页)。此处的“时人”,显指殷商时之人,而不是周时之人。至于作颂的时间,应该是在“三王”崩逝之后,但不会晚于“商德之坏”的帝纣时期。换言之,五篇《商颂》,都是商之人“颂”三王所代表的“商德”,而不是当成周之时,《周颂》问世的同时也有人作了五篇《商颂》。但《商颂》得以保存则是商的后裔暨贤大夫之功。武王克纣后,尝封纣王之子武庚以“奉其先祀”,周公摄政而武庚叛反,周公平而诛之。嗣后成王复又封纣的庶兄微子于宋,是为宋国的第一代国君。周宣王时期,有大夫名正考父者,以十二篇《商颂》请益“校商”于周的太师,我们今天看到的《商颂》五篇,应为此次“校商”后的定稿。《周礼·地官司徒》:“以立太师、太傅、太保,兹惟三公,论道经邦,燮理阴阳。”太师的职司主要是“坐而论道”,当为一国的最饱学之士。而正考父,则是宋戴公时期的治国能臣和保存殷商文化的功臣,由他与周的太师“校商”《商颂》,自是顺理成章之事。《史记·宋微子世家》》以为《商颂》是正考父所作,应是太史公的误记。对此,《国语·鲁语》、司马贞《史记·宋微子世家》索隐等典籍均有所是正,兹不贅。《商颂谱》孔疏也说:“微子为商之后,得行殷之礼乐,明时《商颂》皆在宋矣。”(同上,第2109页)又说:“然则言校者,宋之礼乐虽则亡散,犹有此诗之本,考父恐其舛谬,故就太师校之也。”(同上,第2109页)如是,则有关《商颂》的保存和“校商”之纷纭多歧的历史故实似亦得到厘清矣。

编辑/王静