白云青霭,红尘滚滚,此乃《林中空地》的两极,也是小说中相互缠绕的双轴。

玄妙哲思,世情翻覆,这是写作者所致力勾连成形的小说气象,亦是其一颗文心。

从“读书笔记”向“小说自身”萧耳细腻,善察情亦善写情,情丝漫卷,同时,丝缕交缠也易带来阅读观感的碎与乱。由是,作者大胆召唤了五部大师之作为其新小说坐镇,通过“读书会”这一形式安放五部作品,借读书会之名“林中空地”为小说命名,并将此提炼为小说结构上的显性特征。这既是对小说精神世界的总体统摄,又是对小说繁杂内容的有效纠偏。这当然是勇猛的,通过经典之著来激活小说的意义潜能,在这个柱状空间中人物所背负的主题将以“共鸣”的形式现身,并尝试完成一次局部的“变形”。但也因所召唤之物形过于庞大,小说的本体面貌始终为杰作的光影所遮掩,云山雾罩,难以突围。由是,小说在终南山的归隐之雾与小说字句之雾中沉潜。文本一片茫茫,是为其风格一种。

小说真正从“读书笔记”靠近“小说自身”,恰是从黄莺这个人物开始的——依然是萧耳惯所擅长的灵动都市女子形象,敏感而热烈,冷冷清清而风风火火。其矛盾的性格特质为小说情节的推进带来情感之助益。也正是通过黄莺与虚虚实实的终南山之间的纠缠,小说所隐含的“终南上下”这一人生悟道难题显出了“活”之本色。

初读小说,终南山庄位远地偏,花草繁茂,白云青霭。本以为作者要打造一座勒克莱·齐奥式的“曙光别墅”,虽然也采取了将妇人作为领地主心骨的策略,但此地更多是作为人生的停靠驿站,联结城外与山下两方独特空间,而非作为一个形而上的终极精神场域。空谷君,即黄莺的朋友圈文案——“每个人心里都有一个山谷”——是小说的文眼。众人相遇的终南山庄是明面上的山谷,众人共同阅读的书籍及其所构建的精神世界是真正的山谷。书中世界并不限于山庄一隅,也正是因其“不限”,银桂、巧云、黄莺才有不断尝试之可能。

写惯了江南的作家,将笔尖挪移至西安

终南山,实在是一个过于经典的意象,在这里,哲学经验、文学经验、生活经验得以在其丰富的表意能力之上铺展、弥合、盛开,而这也正是写惯了江南的作家必须将笔尖挪移至西安的原因之一。小说中真正牵引出终南山,或者说将“终南山”这一玄空的概念化为具体肉身的正是杜泾渭。

如果说以黄莺为核心的女人读书会是为明火执仗,抢夺生活意义之定义权,杜泾渭则为暗夜中一个难以复制的光耀瞬间,似一幽灵飘浮于书中世间,飘浮于隶属回忆与哲学神话的空间中,如中岛敦笔下的李征,做身在梦中之梦,在潜隐处维持着全书的基础意义。其上山之后的章节被命名为“望远镜”,如果将这则短标题补全,则是黄莺望、杜为远、书乃镜。由此,上山精神在世俗间流变与传承。读书会赋形、杜泾渭赋义,在形与义的赋予构建中,在对静湖的凝望中,哲性与人性交缠,编织起一组暧昧的叙事段落。三女五书正面立柱,杜谈经纶则“背面敷粉”,显隐并举。

而杜这样一位高蹈角色所必须处理的“思想”与“智性”依托于这样一个问题,即:这是援引文学经典所产生的思想,还是思想所产生的文学?当然,可以和善地将此视为一则“阅读的变形”。但是变形本身挤压了思辨的可能,小说之“记”尚未攀越智识的高峰,思想的帷幕便已低垂,面对现实的躁动,沉默不语,积满了来自山间与书卷的灰尘,匆匆走向寂灭。在这样的意义上,终南山可以作为小说的起点,却并不会成为小说乃至文学的终点,抽象的精神坐标与繁密的具身之间迷障、间隔皆重重,略显可惜。

用经典作品,牵引出女人身后的故事

又或者,可以换一种观赏方式来面对此般高蹈之举。小说召唤并征用了五部主要作品,并不是意欲奉起五尊神像,供小说中人与读者朝拜,也不必将此当作“阅读理解”式的五道题,非要通过解析题干来强述小说主旨。不妨就将此当成一段作品之间相互陪伴的关系,如同小说中那些曾经相遇过的人。行为艺术之母玛丽娜·阿布拉莫维奇和艺术家乌雷有一张著名的合照,十分动人,这是他们共同完成的作品《时间中的关系》,她和他脊背相抵,头发与头发被编织在一起,两人的目光分别望向别处,无法交汇,就这样静坐了十七个小时。

《林中空地》与五部大师作品的关系亦如此:没有一个写作者会愚蠢到在自己辛苦编织的小说中向无可动摇的杰作挑衅,但也没有一位写作者能在感悟了经典的冲击之后全身而退。这无非也是目光未曾汇合的一种相遇罢了,此书与彼书共在。此番相遇也揭示了写作者一丝流溢的野心,即在经典对意义阐释的高度垄断中,争取一份个体生活经验的储存空间。在这份竭力争取中,内倾性不断增强,精神园地与深层世界在象征模式中逐步浮现。

这样的相遇落实到小说中,还可将其细化为向下的阅读。在“林中空地”里,读书成为一种出口。各路女人携带自己的过往聚集在一起,各部经典作品牵引出女人身后的故事。同时,各自不同的经历为经典名著的解读找到了现实的、个体的落脚意义。两相互动,在颠扑不破的真理世界与冥顽的红尘中完成一次次思想操练。

长久以来,在伊卡洛斯陨落的翅影中,人类怀抱着遗憾将“向上的飞升”视为绝大多数事物的终极意义。杜泾渭的“上山”之求亦是例证,其所作为便是传统精神性的隐秘涌现。其实,向下也可以,林中空地所揭示的便是这种可能。这种可能通过“妇女闲聊录”与读书笔记的形式获得了自上而下的接续与向下的自由、熨帖、踏实。同时,这种向下的可能不仅启示小说读者看到阅读的可能,也看到女性的可能。更重要的是看到生活的可能,以及变形的可能。

拾捡她们,红尘罗曼史的残骸

小说里写“少年人要见异象,老年人要做异梦”,那么围绕终南山庄而生而活的那些处于少老界标之间的中年众生该如何异?这是“林中空地”引诱读者延伸出的思绪,也是小说造梦之后所需承担的解答义务。全书并未对此概念做出详尽解释,因这是一个先得其名,再循名而生出形式与细节的读书小组。与其对这个名字抑或概念赋予定义性的准确解释,不如顺应小说中的朦胧氛围轻轻摇晃。读书如在心灵留下字句的轨辙,每一条痕迹都是山庄中人与红尘之事往来的存证,林中空地是为静默收藏,是为行异路,忆异往。

书中有一闲笔,写天鹅座的面纱星云,一团由高温与电离的气体和尘埃所组成的云。星云创生于两万多年前超新星临终时的爆发,这宇宙的残骸是如此巨大又如此复杂,在历经冲击波洗礼之后,如纤丝般飘浮,在浩瀚的宇宙苍穹中闪烁。或许这正是对历经五部杰作之后的书中群芳的一则诗意读解,她们在生活的临界点,收拾打理自我精神世界的爆发碎片。又或者说,这些碎片是她们红尘罗曼史的残骸,读者陪着她们捡拾,而她们也终将在流俗的时间中看到飘浮闪烁的光。隐的终将隐下去,显的也终将显出来,闪烁与寂灭共在。一切皆是星辰,一切皆为法。

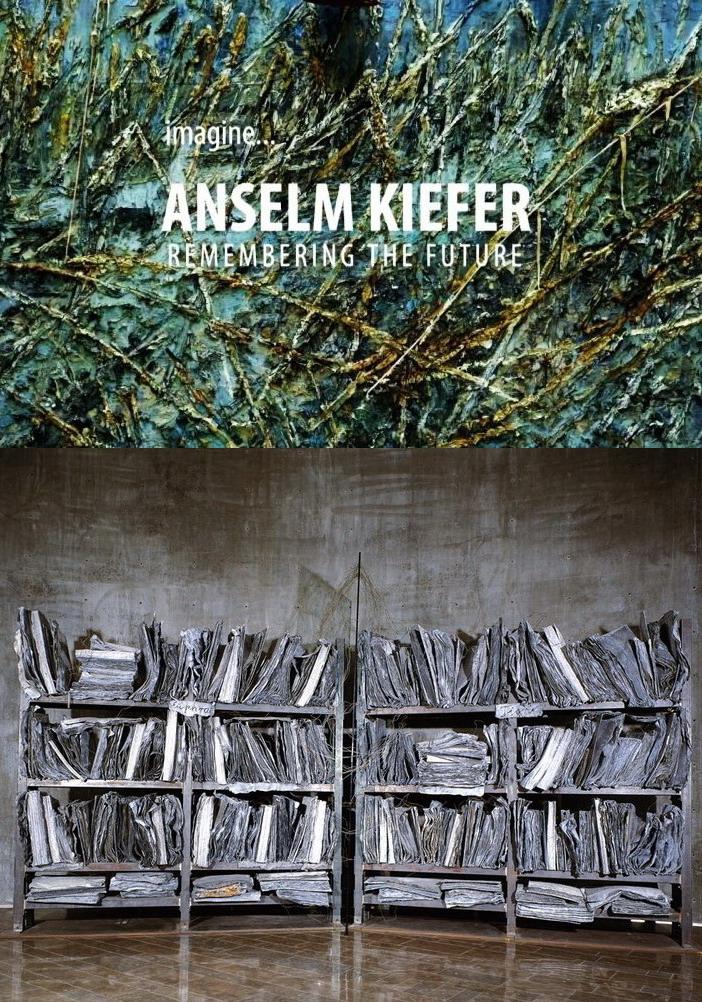

在艺术家基弗的纪录片《铭记未来》(Anselm Kiefer: Remembering the Future)中,他如此说道:“这就像宇宙一样,总是建构、毁坏、重新建构,所有的星辰都要毁灭,又会有新星诞生,一向如此。”基弗所讲述的是艺术创作,或许也可将此用以形容小说的创作,抑或生活本身,更可以将此视为作者萧耳在林中空地张贴的阅读指示牌。此实洞府,小说是以相召。

作者|赵晨 编辑|罗皓菱