2022年10月,林峥的博士论文出版,题为《公园北京》,副题为“文学生产与文学想象”。她在后记中说:“我很感激在我年少的时候,遇到的前辈学者都是如此光明纯粹的人,他们向我敞开了学术界最理想主义的一面。”

林峥是一位“全北大”,负笈燕园十一载,从本科时候起,就关注到了城市研究。她的本科毕业论文为《林海音的北京记忆与书写》,也是从这篇论文起,她与导师陈平原开启了长达十五载的受教过程。而在她向我讲述的博士论文出版前前后后的故事中,那些“光明纯粹的学者们”所迸发出的光彩,尤其耀人眼目,从中也投射出一位年轻学人的成长轨迹。

陈老师大手一挥,豪情万丈地“把这个题目送给你了”

作为林峥的导师,陈平原教授与林峥关于北京的对话,其中最为关键的,是确定以北京公园为研究对象。陈平原在为林书所做的序言中说:“如此跨学科的论题,对于曾经的文学青年(林峥中学时热心写作,还出版过长篇小说),是一个巨大挑战。在我看来,此题目值得认真开掘,有很大的生长空间,但当下对话者少,关注度低,较难收获掌声,必须有长期奋斗的精神准备。说清楚利弊得失,然后告诉学生,若选此题,我可以陪她走最初几步。”

这最初的一步,是陈平原将自己曾经酝酿,史料、思路及感觉都较为现成的一篇大文章——《来今雨轩的过客》,大手一挥,豪情万丈地“把这个题目送给你了!”他希望学生能够借公园这一特殊空间,“上下勾连,纵横驰骋,兼及城市史、建筑史、文化史、文学史等领域,做出一篇不一样的博士论文。”

但是整个选题的过程林峥还是经历了一番踌躇摸索。确定开题以后,林峥还到哈佛访学了一段时间,随后她将最先写就的“女性恋爱和陶然亭”一文提交到惯常举办的师门读书会。她记得那次读书会陈平原很重视,亲自来坐镇,给林峥的论文提意见,“因为觉得我开始写的方向不对。”林峥在听取了陈老师及大家的意见后,一时仍然找不到方向,颇觉难办。恰在此时,夏晓虹教授主持的项目——“晚清北京的文化空间”需要一些学生来写作,分配每人一章,“夏老师建议我写北京动物园(万牲园)。”林峥于是暂时将陶然亭公园搁置,转而从万牲园写起。

写作万牲园期间,林峥和夏晓虹的讨论更多。对比陈、夏的指导风格,林峥笑说:“就像爸爸妈妈一样。”陈平原属于把握大方向,不会跟学生讲希望你做成什么样子,让你能自己摸索。夏晓虹则比较细心,有时候甚至会帮助学生核对材料。

林峥的万牲园研究在夏晓虹的影响下做得扎扎实实,陈平原将其推荐发表。之后她蓄力再写北海等其他几个公园,都进行得很是顺利。

去年秋天,陈平原例行他带学生们春秋游的传统,去的是中山公园。行至来今雨轩时,碰到了公园书记。书记特意和陈平原提起,看过林峥的公园研究,很受启发。陈老师开心得不得了,回去即喜气洋洋地告诉了林峥。林峥也开心,她笑言:“这是我和陈老师与中央公园故事的头尾。”

2019年,林峥(左)与王德威(中)、陈平原(右)同游颐和园

可作为游园指南,在现实的公园之上去驰骋想象

林峥的公园研究采取个案研究的方式,选择五个最具代表性的空间,即万牲园(北京动物园)、北海公园、中央公园(中山公园))、城南游艺园和陶然亭公园,既包括清末民初政府正式建造、开放的公园,也涵盖具有公园性质的公共游览空间,以点带面,辐射晚清至民国北京的现代性转型。

在林峥的公园研究中,她复原公园场景,讨论民国文化人,也讨论文学作品里如何表现和书写公园。她将“公园作为一种方法”,探讨今天每一个中国人习以为常的城市公共空间。

在书中她让我们知道,中央公园作为京派文学的公共领域,那些著名的文化人如何在来今雨轩中交友座谈,茶座如何承担起了《大公报》副刊聚会场所的功能,沈从文、萧乾、杨振声等如何在来今雨轩凝聚知名作家,提携文学新秀,从而成为酝酿京派文化的温床。

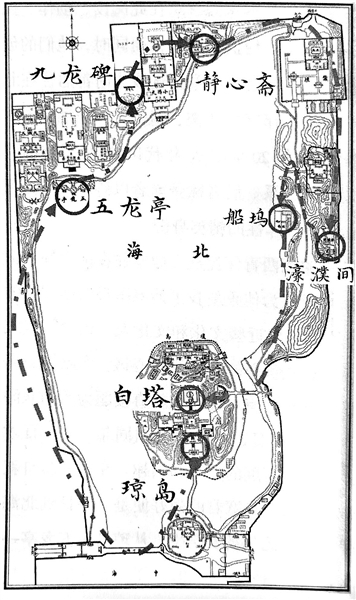

北海公园作为历代皇家御苑,风景优美,匠心独运。林峥在书中写道:“北海公园自1925年8月1日起正式对外开放后,特别典型地体现了民国公园对于教育,尤其是美育功能的关注。”北海公园曾有三座图书馆,从梁启超“1916年筚路蓝缕草创松坡图书馆”,到1931年6月国立北平图书馆新馆落成,北平人拥有了当时远东最现代化的图书馆。青年学子们最喜欢“到北海去”,北海也对学生特别优待,可以免票入园。当时住在银闸胡同的沈从文就是北海的常客,他的一篇小说直接题为《到北海去》。在另一篇小说《老实人》中沈从文更是仔细绘制了北海游历路线图,他当然也是图书馆的常客,林峥说:“公共图书馆对于沈从文的人生轨迹具有重要意义。”

林峥将万牲园定义为“北京公园的先声”,因为它从概念的引入,到设计建造,再到使用,都与清末民初的士大夫群体有着密切的关系,而清廷也以强大的财力保证了万牲园的创立,慈禧甚至将自己钟爱的小猴贡献了出来。林峥说:“原来不只是有动物,它其实还非常具有历史感,里面的历史建筑,如畅观楼、来远楼等都是当时文化人和上流贵族非常喜欢的交流场所。”万牲园的创建理念在于博览园,内设动物园、植物园、蚕桑馆、博物馆,各式东西洋茶馆、餐厅等,强调的是“开通民智、研究学理”。这座包罗万象、博大富丽的公共园区也将休闲功能与风景相结合,使游客可以“边品茗用膳,边观赏景致,怡情悦性,因此备受欢迎”。

万牲园旧影

陶然亭因地处城南,曾是“宣南士大夫文化的集大成者”,是清代文人诗酒交友的胜地。民国之后没落,又因早期共产党人在此活动,包括高君宇和石评梅的故事,从而作为革命遗产在新中国又焕发出新的生机。林峥在处理“革命与爱情”题材时游刃有余,陶然亭一章读起来尤其能体会到她的才气。

因为林峥研究的这些公园大都还存在,和现实有很大程度的重叠,所以这本书也大可作为一本游园指南。读者或可通过此书去复原一些已经不存在的景观和景点,既可以逛一座现实的公园,又可以在现实的公园之上去驰骋想象,从而增加游园趣味,对公园有更深的了解。

之所以选择做公园研究,与个体经验息息相关

这五座作为研究对象的公园中,林峥自己特别喜爱北海公园和中山公园。她说,读书的时候经常要去国家图书馆古籍部查资料,经常一去就是一天,因为距离较远,所以每次进去后都舍不得出来,索性连午饭也不吃,直至5点钟国图闭馆她才结束工作出得门来,如果天尚未黑,为了不虚此行,必要去北海走上一圈。

北海公园的研究文章刊发出来以后,北海的工作人员主动和林峥联系,询问是否有需要帮忙之处。林峥回忆,当时北海有几个园中园还未对外开放,工作人员邀她前去参观了一趟。林峥笑说:“看完以后觉得也没有什么可以给论文增加进去的内容,原来看档案资料已经比较了解了,现场看只是增加了一种新的体验。”

中山公园更是她每次回京都要去逛的地方,“因为觉得它特别亲近。”

林峥以前很少去动物园,因为要做论文,和本科室友一起去过。室友喜欢看动物,林峥便先陪她看动物,之后两人再一起找古迹。林峥当时的感觉是很神奇,因为“以前总觉得动物园里有点儿臭,但是突然之间看到了畅观楼,那种历史和文化的氛围扑面而来,感觉顿时就不一样了”。

西洋镜团队出万牲园画册时,也跟林峥联系。林峥在看到那本画册以后,发现其中有很多老照片和旧地图,有一些是她写作时没有找到而只能在文献资料中去想象复原的,比如园中那些咖啡馆、西洋茶馆的样貌。她记得因为晚清高官荣庆经常在日记里提到去万牲园,怎么去的,怎么玩的,荣庆常讲到一座大楼,林峥便猜测是来远楼或畅观楼,后来她看到老照片、老地图,就很直观了,对她的研究也有了修正。

公园是大众休闲场所,林峥的成长经验也与其关系密切,“我是80后,小时候春秋游学校都会组织去公园,归来还要统一写作文,那是福州小学生每年的例行公事,而且这应该是一个全国性的活动。我觉得跟上世纪50年代的共和国意识有关,组织小朋友去公园过团队日,培养当家做主的新中国主人翁。”

沈从文在小说《老实人》中绘制的北海游历路线图

林峥和同学们经常会去的是西湖公园,那是由福州的小西湖改建的,当然也少不了和家人们去共同游玩。而她自小长大的家毗邻福州的温泉公园,假期时她会在饭后与母亲一起去公园散步,从而见识到了“红歌大家唱”和广场集体舞。

当时的她尚不明了这种习以为常背后所蕴含的深意,“但私人的感性经验,却使我对于公园始终怀有天然的敏感和亲切。现在想来,这两个公园其实分别代表了现代中国两种典型的公园模式:前者是将既有的中式传统园林开放,后者则是另起炉灶的西式绿地公园。”林峥说。

同时,林峥也敏锐地感觉到,对于公园的这样两种使用方式——青少年的春秋游,与中老年的广场舞,实际上都与共和国时期对于公园作为“人民的公园”之蓝图息息相关。

林峥之所以选择做公园研究,便与这种个体经验息息相关,又因为想做北京,所以选择了北京的公园,而城市研究,是北大中文系许多老师倾力开设的课程。她回忆,当时在北大中文系就读时,系里的好几位老师都开了有关北京研究的课,如夏晓虹、吴晓东、姜涛等。他们不约而同地关注城市,对林峥的启发很大。

在写作过程中林峥也发现,很多作家的文学创作,如林海音、沈从文、张恨水等,他们的小说和自传,公园都在其中扮演了非常重要的角色。

担心自己糟蹋了《来今雨轩的过客》这个好题目,后来又渐渐释然

对于林峥的论文,导师陈平原给出的评语中提及:“论文以‘公园’来讨论‘城市’,兼及政治史、社会史、文化史、文学史等多重维度,视野开阔,气魄宏大。尤其难得的是,作者在空间与时间、政治与文学、古代与现代的转化与驰骋中,显得既自信,又有度。”同时陈平原也在序言中客观地提到,公园“这题目听起来有趣,可要真正经营好,却委实不容易。”林峥做论文答辩时,在获得老师很高评价的同时,也确有老师认为题目太小,且与文学的关系不近。这样的批评和建议也使林峥在毕业后继续努力修订论文,终于在第二次赴哈佛访学的前夕,将改订的书稿送交了出版社。

林峥记得答辩时钱理群老师特别可爱,“他说我能想象如果陈平原来写这个题目会完全不一样。”林峥当时心想我当然也希望能写成陈老师写出的东西,但是每个人心中的北京都是不一样的啊。这样小小的争辩也透露出北大中文系师生的别样风采。

而林峥对求学路上所遇师长的支持和帮助也都心怀感念。她的两赴哈佛访学,都得到王德威教授的支持;初窥“北京学”堂奥,也得自于当年王教授与陈平原主编的《北京:都市想象与文化记忆》,陈、王两位又都先后成为林峥的导师。林峥始终记得,“十年前在哈佛与王老师对谈论文,他眼中常闪烁着光芒,提示我灵光一现的洞见。”而王德威也曾戏言,林峥最终做出来的博士论文,人家一看,一半像陈平原,一半像王德威。

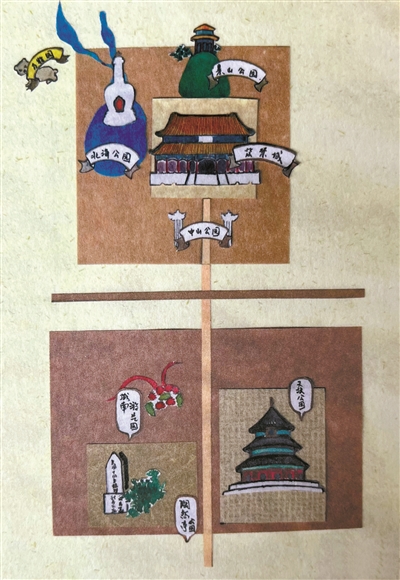

林峥师妹王芳为其绘制的插页

还有李欧梵教授,瓦格纳与叶凯蒂伉俪。林峥在后记中特别记述与李欧梵教授的情谊:“《上海摩登》是中国城市文化研究的典范之作,也是我城市研究的入门书,我因他来北大客座而结识,此后我任教香港中文大学(深圳)期间,两地互动,又有了更深的交往。因我能小酌一杯,又都是性情中人,李老师笑言我是他的‘小酒友’。有时去香港看他们夫妇,我和李老师就先在其家附近的餐厅碰头,喝一杯李老师钟爱的scotch,畅聊学术,李师母再出门与我们会合,共进晚餐。因疫情等种种原因,我已三年不曾到香港,每每念及一老一小纵饮畅谈,至精彩处抚掌大笑的快乐,不知何日可再得。”

瓦格纳与叶凯蒂学术伉俪,“这两位都是整个生命与学术血脉相连、满怀赤子之心的学者,在城市研究方面卓有建树。”林峥说,在自己尚未确定题目之前,瓦格纳先生即已提示并鼓励她从事公园研究,“从北京到波士顿,他们一见到我,总是热忱地询问我研究的最新进展,并向我推荐相关的材料和研究成果。”

林峥永远记得瓦格纳老师客座北大期间,她陪他与叶老师去食堂吃饭,“在喧闹的北大食堂里,瓦格纳先生穿着笔挺的毛呢西装、一丝不苟地打着领结,津津有味地谈论学术,与周围的环境形成某种反差。突然,一个小饭粒掉在了他的西装领子上,瓦格纳先生丝毫没有停顿,一边继续投入地谈着研究,一边自如地捻起饭粒放入口中。”林峥感慨,在一个德国学者的身上,我看到了魏晋风流。

瓦格纳先生在林峥的记忆中,始终是那么专注和生机勃勃的模样,以至于当林峥听到他辞世的消息时,极其震惊。她记得“那天恰逢我回北京开会,下了飞机,坐在开往北大方向的出租车上,突然看到这个消息,我把头抵住车窗,望着窗外北京特有的蓝天,默默地流泪。”

说回王德威教授“一半像陈平原,一半像王德威”的玩笑话,林峥说曾很长一段时间担心自己糟蹋了导师陈平原《来今雨轩的过客》这个好题目,但“后来又渐渐释然——一代人有一代人的‘都市想象与文化记忆’,我的书稿同样带入了自身对于北京的理解和感受。”

文/北京青年报记者 王勉

编辑/韩世容