编者按:今年为著名哲学家、全国政协常委、原北大党委副书记冯定先生诞辰120周年,本版刊发冯定先生儿子冯宋彻最新完成的悼念文章,以此纪念这位成就卓越的学者。文章从亲情的角度,以鲜活的细节,展现了冯定信仰坚定、待人友爱、教育有方的精神面貌,让我们真切感受到“人生就是进击”的哲理底蕴。

一家人合影

长子和次子的名字都用了冯定的笔名

我们的父母冯定、袁方夫妇育有三子,老大冯贝叶、老二冯宋彻、老三冯方回。贝叶、宋彻都曾经是父亲的笔名,后来成为哥哥和我的名字。

贝叶取自古印度,写在贝树叶子上的经文称为贝叶。那时没有纸张,贝叶耐磨轻便,古印度人采集贝多罗树(据说形状如棕榈树)的叶子,用来书写佛教经文,千百年后字迹仍可清晰辨认,取名贝叶意喻有知识。贝叶是父亲20世纪30年代在上海用的笔名。

我的名字是父亲在苏联报刊发表文章时用的笔名,是俄语Солнце“太阳”的谐音。由于俄语有卷舌音,父亲开始用的是“宋尔彻”,后来改为“宋彻”。

弟弟方回的名字取自上古时代的方姓著名人物,也是传说中的古仙人,相传他于唐尧时隐于五柞山,尧聘他为闾士,让他炼食云母粉,为人治病。仙人道成后被人劫持,关在一间屋子中,求其传道,仙人用仙术化身而去,以“方回”印封其户(事见汉刘向《列仙传·方回》)。取这个名字无非是希望孩子健康长寿,能为社会做事。

“文革”中有人写大字报,说冯定连给三个儿子取名字都是封资修的,尤其以“宋彻”最为大逆不道,因为是太阳的谐音。有一阵我被迫用化名,把“宋”字去了宝盖,“彻”字只留右边的“刀”字,叫“木刀”。有人给我写信,信封上写的就是“木刀同志收”。

《钢铁是怎样炼成的》的译者、中央广播事业局局长梅益的儿子梅京是弟弟方回在101中学的校友,英语很好。他还曾建议我把名字改为英语Sutra,发音跟“宋彻”类似,是经文、经卷的意思。

“文革”后我们才能堂堂正正地用自己的名字。后来我有了儿子,请父亲起名,父亲说就用“宁宁”吧,一是出生在青海西宁,二是祖籍是浙江宁波,含两个地名。深层意思就是不要再乱了,宁宁这一代能平安健康地成长。宁宁之名与父亲曾经用的“昌世”名有相同的意思,就是祈盼一个和谐、美满、幸福的社会。

一次打牌纷争让他感到人格受到了侮辱

父亲对我们的教育很严格。

平时父亲自己常穿的是一套藏青色布制服,脚着一双黑色敞口布鞋,接触他的人都感到他没有架子,和蔼可亲。我们跟学校里大多数学生一样穿打补丁的衣服,尤其是我和弟弟穿的总是哥哥穿小的旧服装,这也由此养成了我们艰苦朴素的作风。

初调北京时,父亲先在马列一分院工作,那时还在实行供给制,他严禁家里人去他的单位小灶打饭。一次工人到家中安装玻璃,我们想用余料做个万花筒,被父亲制止,还给我们讲不动用公家一针一线的道理。父亲自己平时除书籍和一些必要的生活用品外,也从不乱花钱,但他得知他的警卫员家乡受灾时,却立即拿出一笔数额不少的收入予以支援。后来当这位警卫员病危时,他又利用自己的保健待遇尽力挽救其性命。

父亲在北京西郊玉泉路马列一分院时,我们弟兄上的是位于五棵松的中央直属干部子弟育英小学,住校,每周六下午学生们大都由父母单位的车接回家。1957年我家搬到北京大学,弟弟从小有哮喘病,身体较弱,先转到北大附小上学。我和哥哥在没转到北大附小期间,周末回北大家中就坐公共汽车了。父亲只给我们刚好买汽车票的钱,我和哥哥常在周六吃过午饭后徒步从西郊五棵松走回北大,为了省下车钱买零嘴吃。这一下午行程十多公里,到家可以赶上吃晚饭。

记得有一次我们在太阳暴晒下走路,途中酷热难耐,突然哥哥头昏,出现了中暑的征兆,我们赶快在路边一棵大树荫凉地坐下。还好哥哥问题不大,歇了一会儿身体恢复了,我们又继续步行回家。这种行走磨炼了我们的意志,锻炼了体魄。

父亲在家庭生活中也讲究民主。我家一般每周日上午开一次家庭例会,主旨就是批评与自我批评,主要内容是我们对一周的学习生活做一次小结,哪些地方做得好,哪些方面还有不足需要改进等等。父母对我们的学习和操行提出意见、建议、希望,有时也会对我们的过失提出严厉批评。

父母主要关心的是我们的学业和品德。开会时气氛很严肃,会前我们都会有些紧张,心中惴惴不安,但会后又感到无比轻松。我们有时也给父母提意见,很平等,当然小孩子提的意见都很幼稚可笑,但也有使父亲面红不高兴的时候。

比如有一次例会上我说父亲打牌不守规矩,当时他就不高兴,觉得被冤枉了,甚至感到人格受到了侮辱。那次打牌,我记得主牌已经调光了,父亲也跟出了副牌,可后来他又打出主牌,我说他牌出错了,他说我记错了,最后牌打不下去了。一次普通的扑克游戏为什么对父亲这么有触动?后来我想,因为诚实守信是他的为人原则,他也教导孩子们这么去做,现在说他打牌不守规矩,突破了他的做人底线。今天看来,无论是父亲误出了牌,还是我自己记错了,都是细微小事。我们当然坚定地相信父亲主观上绝对不会打牌作假,他一辈子无论大事还是生活细节都贯彻着诚实守信的品德。

父亲血糖有时低,便在柜子里放一些苏打饼干之类的零食以备应急用。一次我嘴馋悄悄吃了几片,父亲发现饼干少了,便问是谁吃的,我说是我。父亲不但没批评我,反而加以表扬,说勇于承认自己做错的事是好孩子,然后嘱咐我下次想吃饼干说一声,不要偷偷地拿。

冯定与冯宋彻在颐和园知春亭旁

到北大主动拜访教授们,很多成为了朋友

组织上派父亲到北京大学工作,挑起马克思主义哲学学科建设的重担。当时有种说法,冯定到北大与冯友兰唱对台戏。开始教授们见到他都比较紧张,心存疑虑。父亲于是到校不久便经常抽空拜访他们,广交朋友。

在哲学系副主任汪子嵩的陪同下,父亲广泛地和哲学系及校内的教授们结交朋友,听取他们的想法。汪子嵩回忆,陪父亲访问过平常很少见面的教授,如刚从四川回到北大的张颐老先生。陪父亲访问邓以蛰先生时,很快便谈论起书画来了。邓先生是有名的收藏家,遇到好友便将珍藏的字画一幅幅打开来共同欣赏。汪子嵩在旁也大饱眼福。

父亲与教授们从切磋学术到关心生活,聊历史文化,谈得融洽默契,渐渐打消了教授们心中的疑虑。渐渐成了好朋友后,教授们更是经常到我们家中做客。

1957年搞鸣放时,父亲听到东语系教授马坚的意见,说有一次和父亲坐同一车入城,马坚先生问父亲贵姓,父亲答姓冯,之后便未再说话,马坚先生想是不是瞧不起人?父亲听到反映后特意在11月的一个冬日夜晚,约晚上八点从临湖轩走到燕东园马先生住处解释,马先生释然。随后两人又谈了一些阿拉伯文的问题,父亲颇获教益,之后他们俩也成为了朋友。

到燕南园后父亲与教授们的关系依然融洽,哲学系系主任郑昕夫妇常在周日来与父母打桥牌,母亲总是热心地招待咖啡、点心等。

住在朗润园的黄子通老先生也常来坐坐。之前黄老先生一次来临湖轩家中时和父亲谈得高兴,竟然乘兴回到朗润园居室,拿了三幅古画折返回来,非要父亲选一幅。

还记得有一次,黄先生到家中来,父母让我们把一篇文言文故事翻译成现代文请黄老点评。他拿着我们的译文兴致勃勃地一一说来。因为我知道古代死刑有“秋后问斩”的做法,翻译时用了这一提法,黄老认为我行文比较老成。继而对弟弟方回的作文大家赞赏,说文章充满率真之气,希望他保持这种本色。

在燕东园时,洪谦教授家院中有一棵杏树,每到杏子熟了,洪先生会挑上一篮好杏送给我们全家品尝。我家搬到燕南园后,洪先生仍然让小儿子洪元硕骑车送杏子来,其情笃笃。

北京大学著名历史学家商鸿逵教授也跟父亲结下很好的友谊,曾经送给父亲一把他题写扇面的扇子,1980年端午节又题写他作的两首诗赠予父亲。

工作之余,冯定和孩子们在一起。左起老大冯贝叶、老三冯方回、冯定、老二冯宋彻

家里常开灯谜会、故事会

母亲袁方是富有生活情趣的人,逢年过节会在客厅摆上些小物件,壁炉上方挂起一串彩灯,很有节日气息。有时还会搞灯谜晚会,就是每人提供一些谜语,可以是现成的,也可以是自己创作的。如是自己创作的,父母还会加以点评,猜中了就会有巧克力等奖品。

有一次我抽了一条谜语,谜面是“黑格尔开汽车”。母亲说这条谜语不是给你们猜的,是专门让爸爸猜的。最后父亲给出什么答案不记得了,我好像也不太懂。但谜面我的印象深刻(也可能就是那一刻触发了我的哲学兴趣),后来我才知道黑格尔是唯心主义哲学家,开汽车就是司机,所以将其合起来就是苏联当时的外交部长维辛斯基(谐音)。

父亲也注重对我们的智力开发。我家住在马列一分院时,周六晚上会安排一次讲故事的活动。父母让我们弟兄三人把自己看过的故事讲述一遍,最后就故事内容做个小结,这是关键的一个步骤。我记得有一次我讲了一个好人抓小偷的故事,讲完后考虑了一会说:这个故事说明坏人最终不会有好下场,还得到了父母的赞赏。

尽管父母在生活上要求我们艰苦朴素,但我们学习上有什么需要父亲会毫不犹豫地满足。1956年中国青年出版社出版了一套苏联人写的《青年数学丛书》,哥哥很想要,父亲就托中国青年出版社的编辑买来一套,这套丛书对哥哥以后走上数学研究的道路影响很大。

我家的书架上有不少文化历史名著,还有父亲送我们看的《纲鉴易知录》,是清朝人写的通俗中国历史读物。

大概是哥哥上初一时,母亲买了一本中国少年儿童出版社出版的根据大仲马小说改编的《三个火枪手》,我们弟兄几人看得非常入迷,结果父亲也把这本书拿来看了一遍。大人看书的感想就是和孩子们不一样,我们是看情节,看热闹。父亲看完后则对我们说:那个火枪手一开始是皇后派的,反对主教,最后还不是归到主教手下了。

看《说岳全传》时,大家对秦桧恨之入骨。父亲则告诉我们其实根子在皇帝赵构。这种感想启发了我们看问题要看到本质。

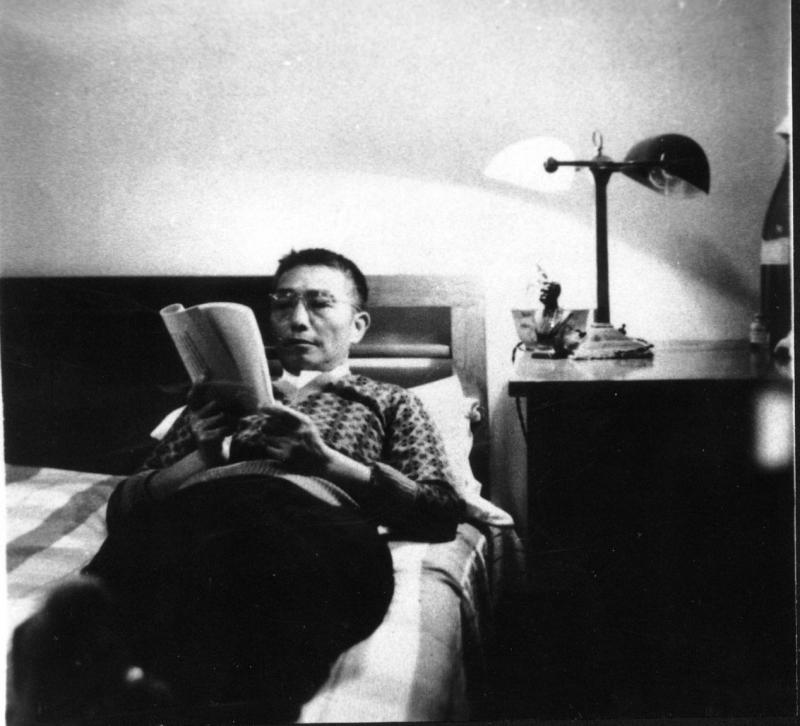

父亲的好学习惯保持终身,我们从小耳闻目染。1983年,父亲在《哭冶方》一文中记述:他在上海华东局时,百废待兴,工作任务十分繁重,他却在紧张工作之余,与孙冶方合请了一位白俄老太太,跟她学俄文,每周两次,在早上上班前到她的住处去上课。而他学俄文的目的是读更多的马列文献。

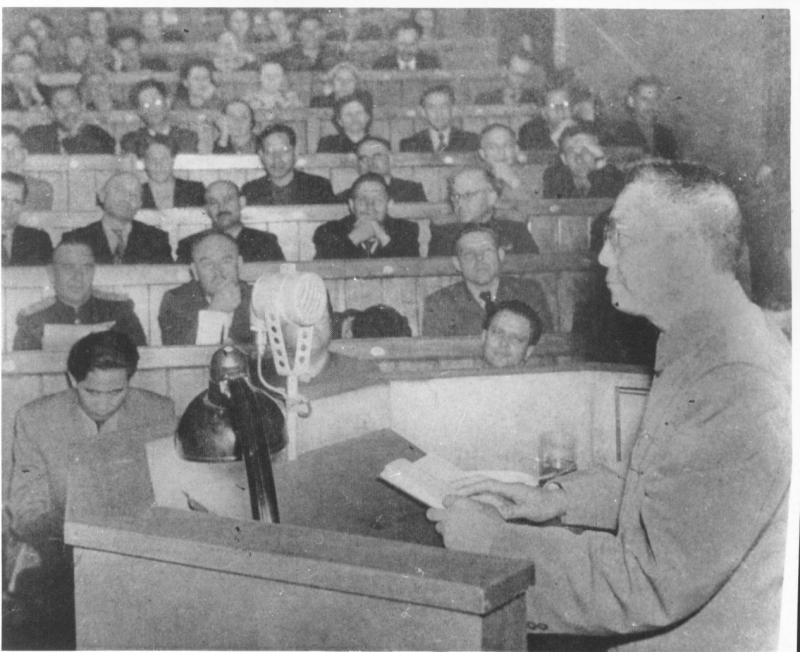

1957年,冯定率团访问苏联,在莫斯科大学演讲

对某些自然科学的掌握程度令有关专家都颇为惊讶

父亲十分重视研究和利用新的科学成果,对于社会科学方面的新成就,他也极为重视。他觉得搞哲学应该多懂得一些自然科学的知识。

哥哥冯贝叶曾回忆,他看到一篇关于对宇宙模式理论的文章,对父亲说作者对宇宙模式的理论太机械和简单。父亲说哥哥的看法有一定道理,但是反驳这种说法不能光用抽象的哲学理论,还要结合具体的自然科学知识和道理,继而感慨可惜自己年轻时家里条件不好,没能上大学,对自然科学懂得太少,其实年轻时,他对自然科学是很有兴趣的。他这么一说,哥哥觉得自己只懂一些数学,对物理也不懂,所以后来他虽然经常关注物理学方面的新进展,但也不敢随便发表意见了。

父亲到北京大学工作后,利用北京大学科系齐全、人才济济的优势,经常把数学系、物理系的专家、学者,如孙小礼等请到家里。记得那时每周六下午都有北大教员来家里讲课,客厅里还支起一块小黑板,父亲认真地听讲记笔记。内容有物理前沿量子力学等问题,结果他对有些问题的掌握程度使有关专家都颇为惊讶。

父亲的《平凡的真理》出版不久,有一位社会名流在政协开会时问他:“你的书我已经看过了,你过去是不是当过医生?不然,怎么会对大脑皮层活动那么熟悉?”

有一次父亲和我们探讨如何理解月亮自转一周和围绕地球公转一周正好吻合。他拿一个酒瓶当月亮,客厅的圆桌当地球,他举着酒瓶绕着圆桌转,给我们比划讲解。

“文革”中我们一家被扫地出门,从北大燕南园到蔚秀园一间只有七八平方米的斗室中,房间里只能搁下一张上下床和一张桌子。这一段是父亲处境最困难的时期。

母亲的新四军战友来蔚秀园看望,她们也是新四军江淮大学同学。当年母亲在新四军江淮大学当联络员,也是学员。父亲时任中共淮北区委宣传部长及新四军四师政治部副主任兼宣传部长,去江淮大学做过报告,所以母亲和她的战友同学都是父亲的学生。母亲战友们说蔚秀园房屋虽小,却有一股浓郁的书香气,一小盆文竹青翠挺拔,四处堆满书籍。

她们看望父母时,父母十分高兴,丝毫不谈及自身遭受的种种痛苦与不幸,反而撩起床单给客人看床底下满满的书。这些书由于封存竟然在浩劫中幸存下来。父亲风趣地说:“我们是以书本为床铺。知识是无价的,如有机会我们仍要读书,仍要研究学问。”这或许就是父母留给我们的遗产。

父亲爱说的一句话也成了我的座右铭

“文章千古事,风雨十年人”是父亲很喜欢的对联,来自唐朝诗人杜甫《偶题》一诗的首句。父亲认为文章是传之千古的事业,而其中甘苦得失只有作者自己知道。我想“千古事”是指文章的重要性,好的文章能流传千古,自然要慎重对待。“风雨十年人”是指人在社会上所经受的风风雨雨。

整个对联的意思就是,文章将被千古流传下去广为人知,多经历人生路上的风风雨雨将会成就一个人,这两句诗连在一起就有了更深的意义。这句诗父亲用以自勉,同时也是教育子女的话。他要求我们做学问要踏实扎实,做人要经风雨,见世面,二者要高度统一,但第一位是做人,人做好了学问也就能做好。

一年冬天,我从青海地质队回家探亲,挤在蔚秀园小屋中睡上铺。当时哥哥在河南,弟弟在云南兵团,如果都回家都没地方待。假期满我要返队了,走的当晚天空飘着小雪花。父亲送我到蔚秀园外的公共汽车站,他非要帮我提皮箱。皮箱里面有书分量不轻,我几次要自己提他都不让。他或双手一起或轮换着提皮箱,在昏黄的路灯下磕磕绊绊地走。小路上铺有一层薄雪,路面坑坑洼洼的,他一直坚持送我到汽车站。我上车后还看见他在雪中的身影一直目送着我离去,此情此景深深地烙在了我的脑海中。

人生就是进击,这是父亲喜欢说的一句话。1980年春,北大哲学系77级的部分同学和他座谈人生意义问题,他结合自己的经历谈了许多。他指出,逆境总是有的,人生就是进击,既然是进击,就有困难和顺利两种可能。进击者也会遇到逆境与顺境这样两种境遇,顺境固然值得珍惜,逆境也未尝不是一种锻炼。这篇谈话后来在《中国青年报》上发表。

“人生就是进击”是父亲一生悟出的哲理。我想我父母的一生就是对这句话的最好诠释。如今“人生就是进击”这句话,也成为了我的座右铭。

供图/冯宋彻

编辑/王静