鲁迅的抱怨

中国自家的牙医“贵不可言”

早在1925年11月,鲁迅曾公开宣称:“我从小就是牙痛党之一。”为此,特别在其名作《从胡须说到牙齿》里,专门辟出一个章节,来写“牙痛党”人的生活常态与求医经历。文中这样写道:

这也是自家有病自家知的一例,如果牙齿健全的,决不会知道牙痛的人的苦楚,只见他歪着嘴角吸风,模样着实可笑。自从盘古开辟天地以来,中国就未曾发明过一种止牙痛的好方法,现在虽然很有些什么“西法镶牙补眼”的了,但大概不过学了一点皮毛,连消毒去腐的粗浅道理也不明白。以北京而论,以中国自家的牙医而论,只有几个留美出身的博士是好的,但是,yes,贵不可言。至于穷乡僻壤,却连皮毛家也没有,倘使不幸而牙痛,又不安本分而想医好,怕只好去叩求城隍土地爷爷罢。

我从小就是牙痛党之一,并非故意和牙齿不痛的正人君子们立异,实在是“欲罢不能”。听说牙齿的性质的好坏,也有遗传的,好么,这就是我的父亲赏给我的一份遗产,因为他牙齿也很坏。于是或蛀,或破,……终于牙龈上出血了,无法收拾;住的又是小城,并无牙医。那时也想不到天下有所谓“西法……”也者,惟有《验方新编》是唯一的救星;然而试尽“验方”都不验。后来,一个善士传给我一个秘方:择日将栗子风干,日日食之,神效。应择那一日,现在已经忘却了,好在这秘方的结果不过是吃栗子,随时可以风干的,我们也无须再费神去查考。自此之后,我才正式看中医,服汤药,可惜中医仿佛也束手了,据说这是叫“牙损”,难治得很呢。还记得有一天一个长辈斥责我,说,因为不自爱,所以会生这病的;医生能有什么法?我不解,但从此不再向人提起牙齿的事了,似乎这病是我的一件耻辱。如此者久而久之,直至我到日本的长崎,再去寻牙医,他给我刮去了牙后面的所谓“齿垽”,这才不再出血了,化去的医费是两元,时间是约一小时以内。

相信读罢鲁迅笔下记述,这“牙痛党”人求医史与治愈史,有过牙痛经历的读者无不感同身受,大多总会有一点“共鸣”。遥思百年前的旧时国度,因为中国传统医学及医药里,并无可以确切治疗牙痛的“古法”或“验方”,就连鲁迅也不得不长期忍受牙痛的煎熬。

为尽快止痛治病,鲁迅也曾想方设法,希望能从中国传统医学及医药里,寻求解决之道。于是乎,先将《验方新编》视作“唯一的救星”;“然而试尽‘验方’都不验”。接下来,又试验了吃栗子的“秘方”,也无效用。“自治”已无可能的情况下,鲁迅终于选择“正式看中医,服汤药”,“可惜中医仿佛也束手了”,“据说这是叫‘牙损’,难治得很呢”。

从“自治”到“求治”,鲁迅的牙痛始终无法医治,更不必奢望治愈了。临到这“中医仿佛也束手了”的关头,竟然又挨了长辈一顿训斥,导致一贯硬气的鲁迅,也不得不自认倒霉,“从此不再向人提起牙齿的事了”,甚至感到“似乎这病是我的一件耻辱”了。

鲁迅不得不继续忍耐牙痛,直到在日本长崎寻得一位牙医之后,事情突然有了转机;岂止是转机,简直可以说是一位“牙痛党”人重见天日的历史机遇。原来,当这位牙医为鲁迅“刮去了牙后面的所谓‘齿垽’”之后,长期牙龈出血的鲁迅,“这才不再出血了”,医疗费用只不过是区区的两元,治疗的时间“是约一小时以内”。

鲁迅“不相信中医”

主要原因是父亲的病被耽误

《从胡须说到牙齿》一文,读至“牙痛党”人鲁迅终于在日本牙医那里获得治愈的段落时,但凡有过“洁牙”经历的现代读者,莫不因之哑然失笑,莫不为之有感却又无言。一旦有了这样的既令人失笑却又着实不必再多做感言的读后感,就很容易理解并即刻会接受鲁迅接下来的一番评述:

我后来也看看中国的医药书,忽而发见触目惊心的学说了。它说,齿是属于肾的,“牙损”的原因是“阴亏”。我这才顿然悟出先前的所以得到申斥的原因来,原来是它们在这里这样诬陷我。到现在,即使有人说中医怎样可靠,单方怎样灵,我还都不信。自然,其中大半是因为他们耽误了我的父亲的病的缘故罢,但怕也很挟带些切肤之痛的自己的私怨。

鲁迅在这里明确地表达了,不相信中医;更通过自己作为“牙痛党”人的“切肤之痛”,以完整充分的治疗实践与逻辑分析,证实了自己先前不相信中医,后来及未来也不会相信中医的人生经验。

至于文中言及不相信中医的理由,有“其中大半是因为他们耽误了我的父亲的病的缘故”之语,稍稍读过一点鲁迅作品的读者,对此都不会感到陌生。早在1918年4月发表的《狂人日记》里,小说人物中医何先生,被直接描写为吃人的“刽子手”。时至1922年,《呐喊·自序》里更是直白表示:“我便渐渐地悟得中医不过是一种有意的或无意的骗子。”

应当说,鲁迅笔下所有这些对中医的直接痛斥,至三年后写出《从胡须说到牙齿》一文,几乎一气呵成,一脉相承,乃是极为明确的人生经验之表达。只不过,这些付诸笔墨的抒写,有的是借助小说人物之塑造,有的是列举个人生活事件与经历,还有的则是直接表明思想立场式的判断之语。

鲁迅撰发《从胡须说到牙齿》一文,整整一年之后,时为1926年11月,复又撰发《父亲的病》一文;前文中所谓不相信中医的理由,“其中大半是因为他们耽误了我的父亲的病的缘故”之语,在后文中终于得到充分反映与印证。

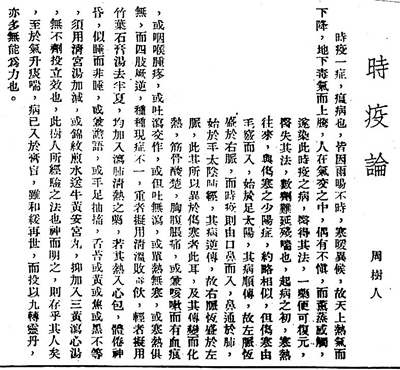

周树人《时疫论》,原载《国医旬刊》

大约七年之后

鲁迅的态度似乎有所转变

然而,令人稍感意外的是,大约七年之后,鲁迅对中医的态度,似乎又有了一些微妙的“转变”。这一“转变”,在1933年7月撰发的一篇题为《经验》的短文中,有所体现。此文开篇即这样写道:

古人所传授下来的经验,有些实在是极可宝贵的,因为它曾经费去许多牺牲,而留给后人很大的益处。偶然翻翻《本草纲目》,不禁想起了这一点。这一部书,是很普通的书,但里面却含有丰富的宝藏。自然,捕风捉影的记载,也是在所不免的,然而大部分的药品的功用,却由历久的经验,这才能够知道到这程度……

短短百余字间,鲁迅对中医经典《本草纲目》的评价,呈现出客观平允的姿态——这样的姿态,似乎可以理解为鲁迅晚年对中医的态度有所“松动”,不再是先前那种冷嘲热讽的态度了。

《经验》一文,先是刊发在《申报月刊》之上,后来辑入《南腔北调集》,应当有着一定的公共传播与社会影响力。不过,毕竟是“灵光乍现”似的短小篇什,并不能引起当世及后世读者的十分关注,故而至今提及者不多。

时至1934年7月,厦门国医专门学校创办《国医旬刊》,刊载了众多中医师以西医知识阐释传统中医的文章,就此开启了当地中医界探索中西医汇通的学术路径。当时,中国传统医学与医药界正面临空前危机,危机主要来自两个方面,即国内民众的信任危机与其自身的发展危机。简言之,类似于鲁迅这样的知识分子,一而再、再而三的表明态度,坚决不信中医:另一方面,当时的政府当局推崇西医,有意革除中医,已有停止中医营业并勒令药铺整改的相关行政命令发布。正是在这样的历史背景之下,《国医旬刊》应运而生,希望为中医重振旗鼓,为中医重树自信。

该刊创办当年11月间,第1卷第11期之上,刊发了一篇署名为“周树人”的《医药感言》。文章颇为简短,为中医正名立威之意,却是显而易见的。但此文应当不会是鲁迅的作品,想来同一时代或确有这样的同姓名者,一是作为文坛领袖级人物的,笔名“鲁迅”的“周树人”;一是作为中医学界内部的专家学者,曾为《国医旬刊》撰稿人的“周树人”。

在随后不久的1934年12月间,该刊第二卷第四期之上,这位“周树人”又发表了一篇《时疫论》,仍秉承坚决推崇中医的立场,大谈中医理论对“时疫”发病原理的解析,甚至于还抛出了独家“验方”。

至此,《时疫论》里的一番高谈阔论,倒愈发坚定了笔者的预判——此“周树人”绝非彼“周树人”。因为,此“周树人”只是一意要去“树”立中医之自信与权威,而彼“周树人”却是一心要去“树”立国人之自由与权利——二人思想立场与价值取向,业已“判若两人”,本即同名异人。

文并供图/肖伊绯

编辑/王静