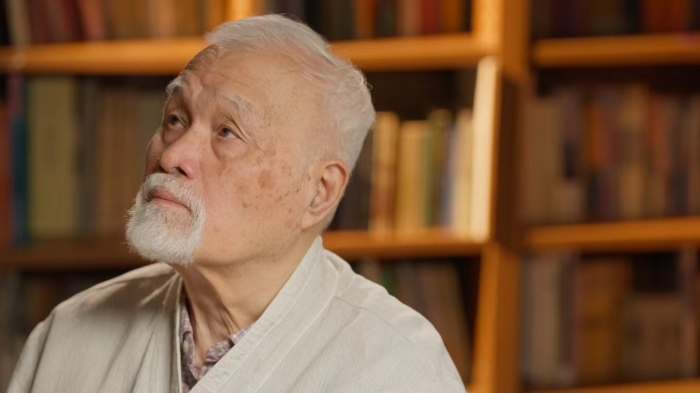

在第三届嘉德国际艺术图书展上,专门为82岁的宁成春先生开辟了一个独立的作品展区,展出了近800本书籍设计作品及珍贵手稿,向读者呈现了他长达60年的设计历程。

一本书是一个小宇宙

一本书是一个小宇宙。一位书籍设计师所做的工作决不止于一个封面。书籍设计工作繁多,包括封面、护封、扉页、书脊、底封乃至版式、标题、尾花、广告等,全部都要进行通盘考虑。

在宁成春先生看来,一本好书就是形式与内容的完美搭配。

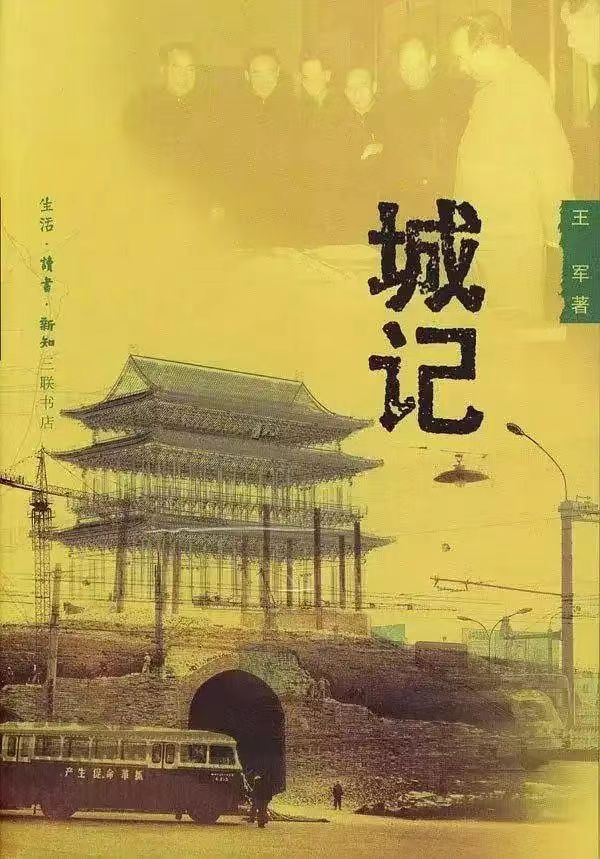

他在自己的书中以2003年出版的《城记》为例,说明这个问题。新华社记者王军从1993年开始对上世纪50年代以来北京古城保护以及城市规划问题进行了系统的研究,收集、查阅、整理了大量的第一手史料,投入近十年时间而完成的专著《城记》令宁先生读后深为感动。他不但为此书设计了令人印象深刻的封面,还对书中内容进行了精心的页面编排。

首先他选用了一张当年商议北京城规划方案的旧照片作为衬底图片,安排在《城记》封面的最上面。下部是已经被拆光、只剩下立柱的东直门城楼,其上是虚拟的三维城门楼,叠在一起合成了原来的景象。“城记”两个字用的是老铅字体,放大后加强斑驳的效果。封底与封面遥相呼应,构成了情节性的紧密关联。左边最边缘处,著名建筑学家梁思成倚靠在石栏边,望向右边,仿佛正在沉思。当年他所设计的古城保护方案线图隐隐浮现在泛黄的底封之上。上世纪50年代,梁思成搏尽全力为文物建筑请命,可惜他的方案最终没有能够被采纳。

这些精妙的设计只是本书设计工程的十分之一,还有十分之九藏在每一页上。打开书中任何一页,读者会看到作者记述的文字被规划成了不同的字号——不但有正文,还要有正文的注释;与文字对应的城市平面图与老照片穿插其间,构成了相互依存的信息“网络结构”。宁先生在设计时一再强调的“网格”,即页中所有内容的安排要力求合理,不但准确呈现内容,还必须方便读者阅读,不能文字在前一页,搭配的图片跑到了后一页。这就要求设计师与排版人员事先有一个整体版式的规划,计算好字数,计算好每一页分配多少字、几张图,再进行具体的微调——其间投入的时间难以计量。除此之外,每一页中文字与图的搭配还要有美感,即同一页中的各种可视元素要分布匀称。

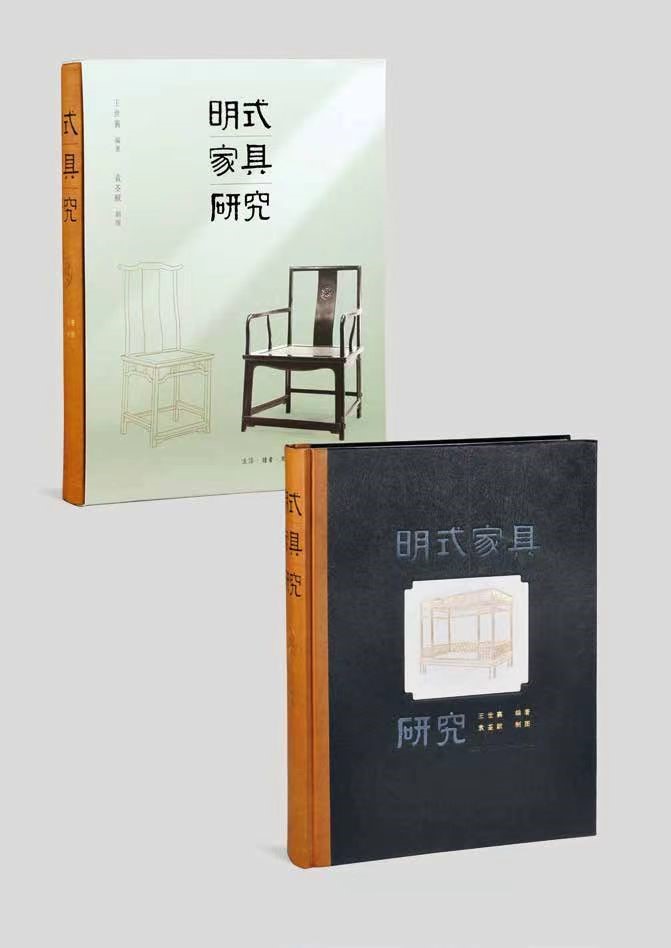

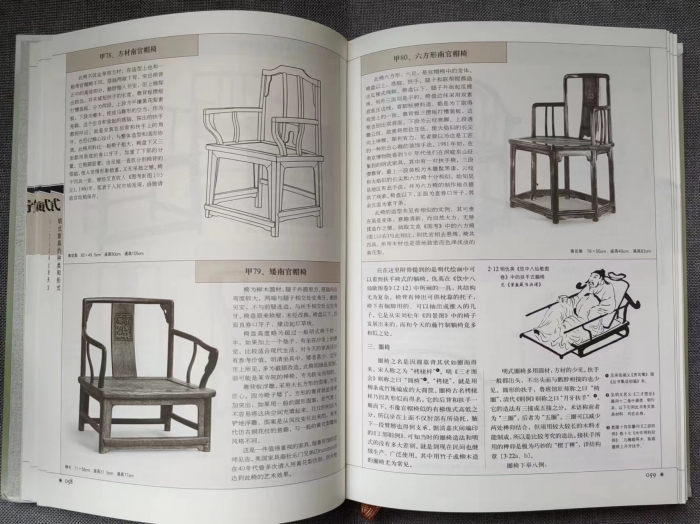

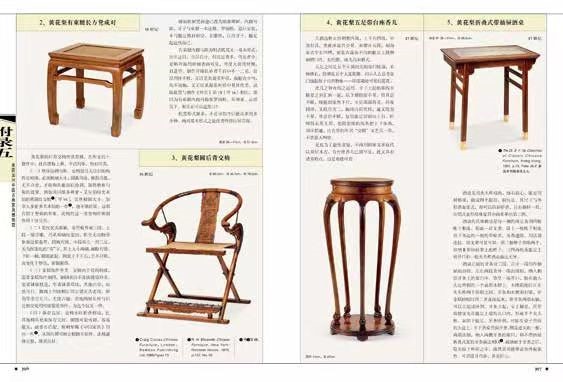

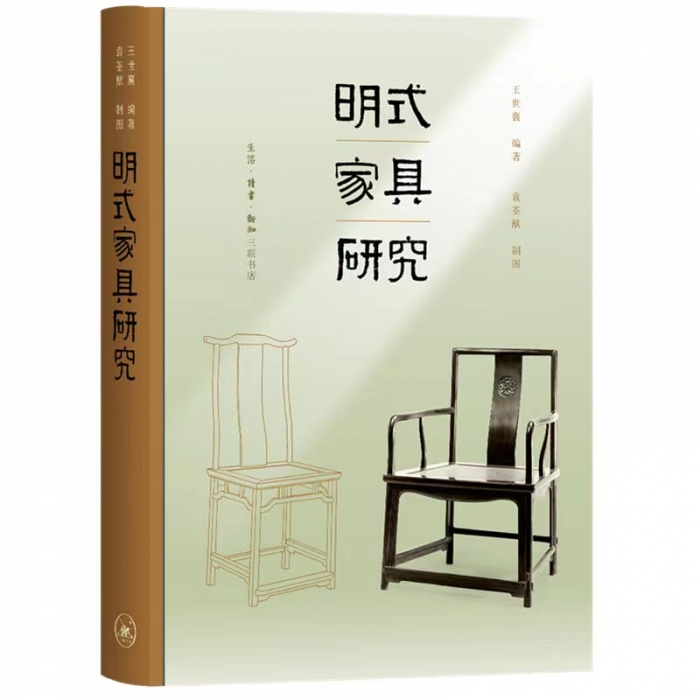

另一个经典案例是《明式家具研究》。这部由著名收藏家王世襄呕心沥血的巨著先由香港三联出版,分为两册:一册是文字,一册是图片。接到内地版设计任务后,他下决心两册合成一册,以方便读者图文对照阅读。这样就陷入到比《城记》还要复杂的“网格结构”设计之中。但宁先生与他的团队完美地达到了目标——此书的设计成为整个书籍设计界的典范。

宁成春先生首先要处理的是顺着每一页的文字叙述,配上相应的明式家具图片。而这些家具必须按种类划分成单元,大的类别下还要细分出小的类别,并准确标注上名称、编号、尺寸、材质等必不可少的文物信息。同时还要为王世襄的注释安排出合理的地方,而且要跟其他文字区别开来,方便读者阅读。于是,他在字号上下了大功夫,经过反复调整,形成了图文对照清晰,文字详尽又简洁明了的设计。在这个漫长的调整过程中,宁先生跟王老进行了多次沟通,密切合作,以对得起作者的这批收藏,也对得起老祖宗留给后人的这笔文物文化财富。

宁成春先生对书籍设计深刻而全面的理解不仅来自实践,也更来自中外设计前辈们的指点。他曾分别于1984年和1986年赴日研修,其间得到了日本老一辈书籍设计师杉浦康平的多次指导。宁成春先生回国后,将杉浦康平通盘考虑的书籍设计理念很好地运用到自己的工作中。

其实,中国老一辈的设计师早有这样的设计理念。三联出版社的老领导、著名美术编辑范用先生就特别强调书籍要进行整体设计,不仅封面,包括护封、扉页、书脊、底封乃至版式、标题、尾花、广告都要通盘考虑。据宁成春先生说,在上世纪六七十年代,人民出版社的版式设计工作已经有精密的统筹规划。中国不是在改革开放以后才开始重视整体设计——这个传统从上世纪30年代就有,一直传承下来。

读了内容再设计

宁成春先生之所以能成为书籍设计界的佼佼者,与三联出版社老一辈的教导和工作作风息息相关。宁先生回忆说:“范老留给我印象最深刻的一句话就是‘每本书要有每本书的个性’。”范用要求设计者一定要看书,了解并熟悉书的内容,把握书的性格,量体裁衣,而不能只看一个书名就去设计。这条原则早已成为三联美编室的设计作风:只有深刻理解文本,才能设计出好作品;理解得越深,表现得就越充分、生动。

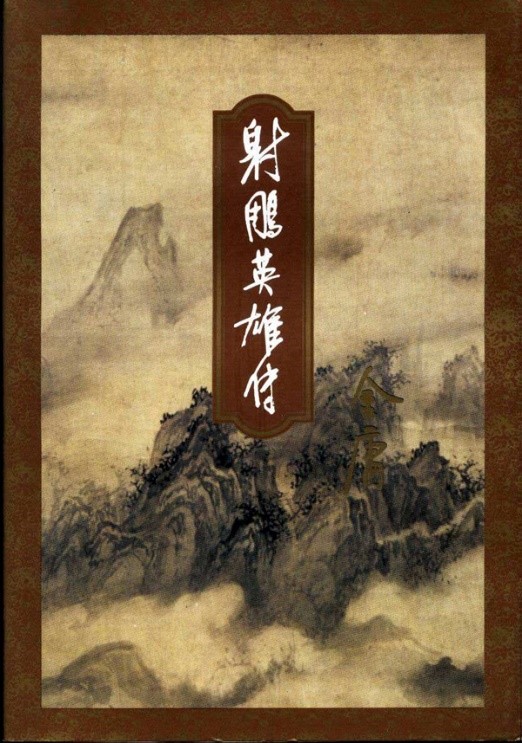

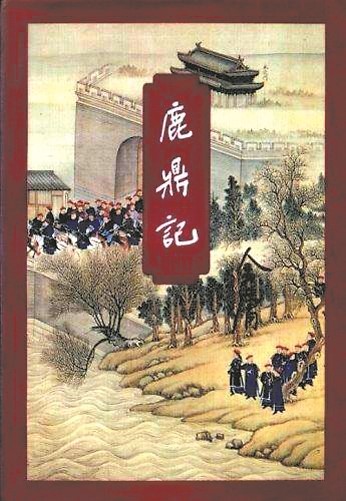

1993年,宁成春先生接到了《金庸作品集》的设计任务,一共36本,设计时必须考虑到整体效果。此时已有大量的金庸作品上市,各出版社在设计封面时都不约而同地采用了武打人物形象。而平常不读武侠小说的宁先生,为了这次的工作阅读了书中的内容,又与责任编辑进行了深入的沟通。

沟通中他清楚地了解到,金庸深谙中国各朝各代的历史,笔下的武侠世界是在真实的历史背景下虚构而成。当时,宁先生正在同时设计一套中国古代绘画巨匠的书籍。于是,他灵机一动,按金庸各部小说所涉及的时代,选用了与之呼应的古画作为封面。比如《射雕英雄传》就配了元代山水,《鹿鼎记》配了清代宫廷画家所绘“南巡图”局部。

此外,为了增加封面的传统典雅感,宁成春先生还给每个封面加了边框,将金庸亲笔题写的书名嵌入其中,形成一种中式装裱的字画感觉。这个边框设计的灵感来自宁先生的日常积累。一次,他参观杭州胡雪岩博物馆,望到墙上用石头镶嵌的四扇屏,记住了其中的四种边框结构,现在适时地用到了这套书上。

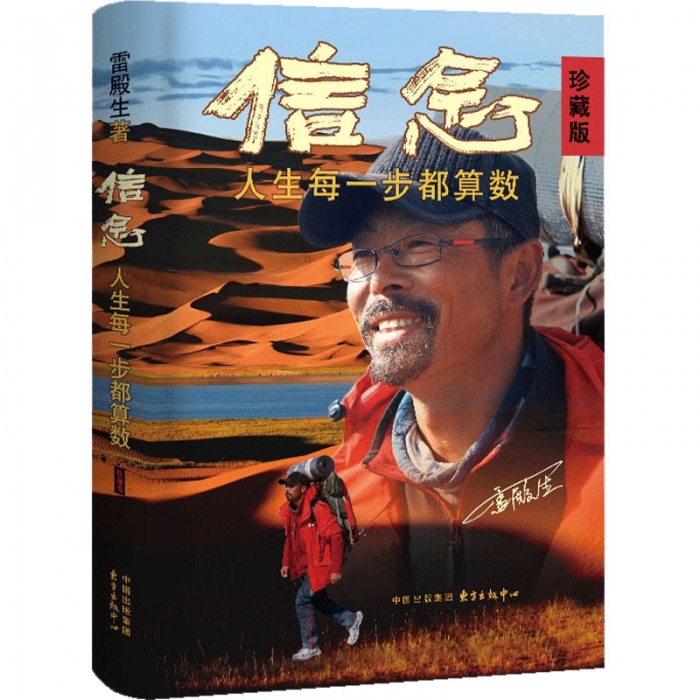

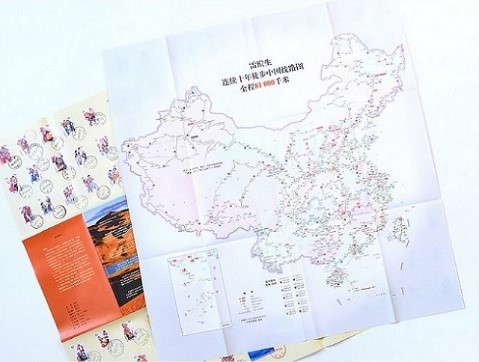

宁成春先生最新设计的一本书,是2023年7月再版的中国杰出探险家雷殿生所著《信念——人生每一步都算数》。该书的封面选用了一整张金属纸,给人熠熠生辉的感觉;上面印刷的红色鲜艳跃目,象征着探险者不畏艰险的精神。内封展开是一幅中国地图,上面标注了雷殿生旅行探险过的地方。雷殿生的事迹激励过许多名人,纷纷为他题字。宁先生却没有放在书中扉页,他认为这会干扰作者在书中的叙述。于是,这些小段的赞语被他安排在了内封上,一段一段地,像彩云一样伴随在探险家行走照片的周围。书中各章节,根据内容不同变换一种颜色,具有很强的现代感。

有温度的设计

还是以王世襄先生的代表作《明式家具研究》为例——此书最体现宁成春先生对作者的人文关怀。在具体选定配图时,宁先生建议文字提到的一部分非王老收藏的家具,由王世襄先生的夫人袁荃猷画成线图配在书中。这批极具研究性质的手绘线描家具图画得既专业又美观。可惜线图画完,书还未制作完成前,袁荃猷就去世了。宁先生为了纪念她,在设计函套封面时,选用了两把明式椅子:一把敦实的官帽椅实图,代表王世襄,是真实的一部分;另一把秀气的灯挂椅,由袁荃猷生前绘成,是虚幻的一部分。两把椅子,一虚一实,在书封上永远相伴。为了特别突出对王世襄夫人离世的怀念,宁先生还在右上角安排了一道追光,斜斜地照射到那把线描椅子上。整个封面隐含着设计师对两位老人深深的敬意与怀念。

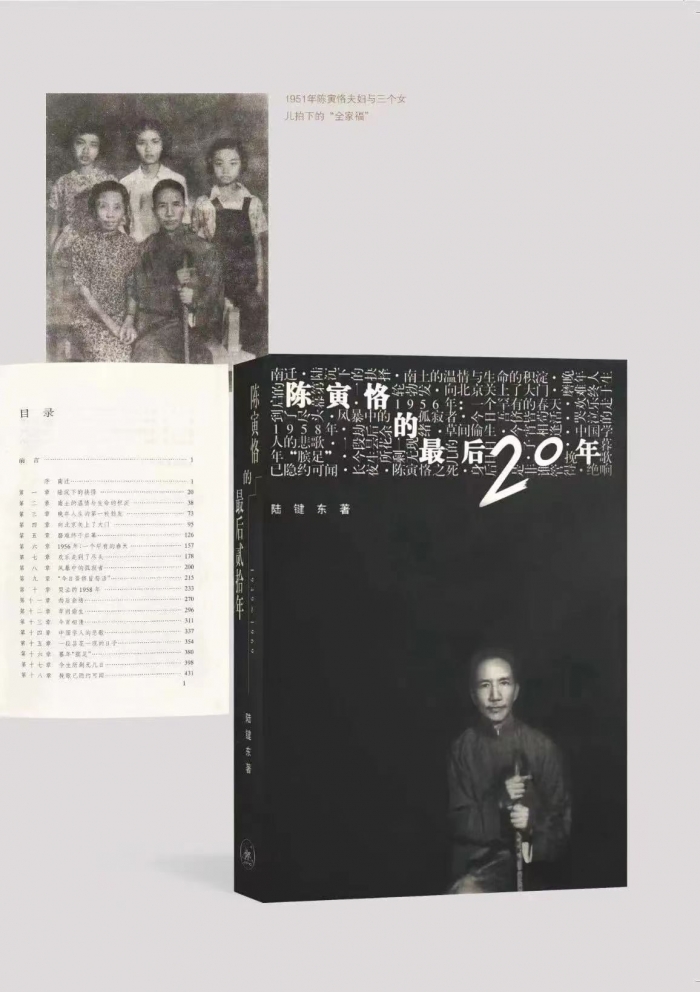

另一个体现设计师对书中人物情感的例子是陆键东所著的《陈寅恪的最后20年》。宁成春先生在仔细阅读书中内容后对陈寅恪先生深怀敬意。他还发现各章节的小标题所用语言特别讲究,便别出心裁地将小标题放到了封面上。但是他又不想让读者直接看出文字的意思,就把其中一些字颠倒。这样,通过目录营造出一种紧张的气氛,很有压抑感。而书名《陈寅恪的最后20年》被安插在这些横七竖八的小标题之中——九个字并不排成一行,而是拧出了一个V字形;选用阿拉伯数字写出“20”,比起汉字“二十”在视觉上更能使长方形色块有突破,给读者一种瞬间的速度感;再配上整个封面的黑色底子,异常醒目。

最令人称绝的是右下角陈寅恪先生那张坐像。只见他两手紧握拐杖,眼神好像特别有神地望着我们,但当时他已经失明了。谁也想不到,这是宁成春先生手绘出来的。他在查阅陈寅恪的资料时,翻到一张他跟家属的合影照片,其中的形象被宁先生一眼看中——因为它特别能代表陈寅恪晚年的精神气象,孤独而又坚定。于是这张像被宁先生用素描的手法绘制了出来,放于封面。

除了案头上的书籍设计,一名合格的设计师还必须熟悉印刷车间的具体操作工序,要不厌其烦地往印刷厂跑,跟具体执行印刷的师傅直接沟通,以确定整部书特别是封面与封底的印刷效果。

宁成春先生回忆起上世纪60年代胶印封面很少,一般图书都是铅印封面。为了节省成本、节省油墨,封底通常留白,封面规定最多四色。除墨色外都是专色,像套色木刻版画一样,很少用网线,而是靠两三种颜色相压,重叠出丰富的效果。在这种情况下,每个封面开印前都必须下厂看样。那时,他几乎三天两头骑车从朝内大街的工作室到位于车公庄的印刷厂,看师傅调的颜色对不对,常常要跟师傅一起调墨。他记得新华厂二楼零件车间有两位调墨师傅,其中矮个子很魁梧的孙师傅最能干,他们成了好朋友;制版车间还有一位沈师傅,瘦瘦的上海人,精明能干——为了制好版,宁先生经常请教他如何画墨稿。他至今还非常怀念那种“古老”的印刷过程中所包含的温暖。

把握住书的个性

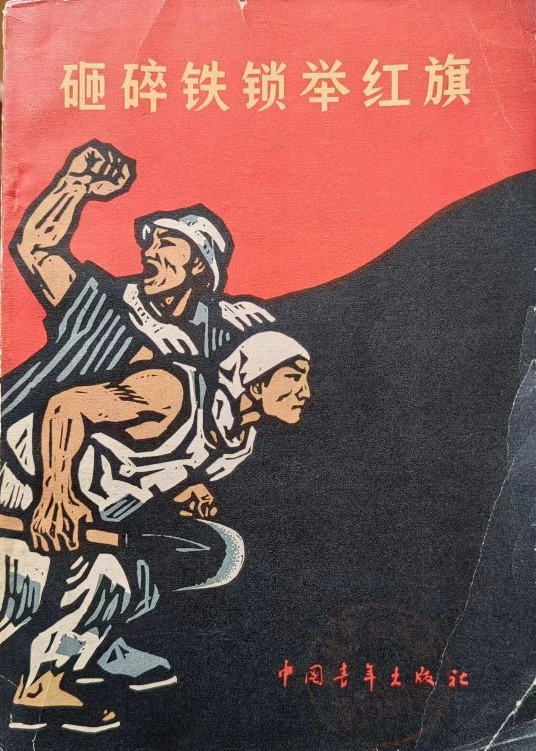

宁成春先生1960年考入中央工艺美术学院装饰绘画系,到了大学四年级,专攻书籍设计。期末,学校派他到中国青年出版社实习一个月。在美编室秦耘生先生指导下,他设计了人生第一本书的封面。画面只有四个颜色,黄、蓝灰、黑和红色,保留了木刻刀痕,厚实有力量感。这本名为《砸碎铁锁举红旗》于1964年9月出版,再版了好几次,印数上百万册。

回望60年的书籍设计生涯,宁成春先生语重心长地总结道:“一本书,它是一个器物,是一个视觉形象。它可视,可触,可摸。你只有通过它把作者的情感表达出来,它才能站住脚,它才有生命。每一本书,它能够存在,一定有这本书的价值。要把握住书的个性,而不是设计师的个性。”

编辑/史祎