◎萧振鸣(北京鲁迅博物馆研究员)

鲁迅出生在书香门第。鲁迅的祖父周福清走的是读书、科考、做官的路线,清同治十年(1871)考中进士,被钦点为翰林院庶吉士。在越城周氏的家谱中,周福清是周氏家族中做到的最大的官了,因此周家也是绍兴城内有名望的大户。这样的书香家族内设有家塾——请家族中比较有学问的人来担任小孩子的教育,鲁迅就是在家塾中开始读书开蒙的。

鲁迅祖父周福清

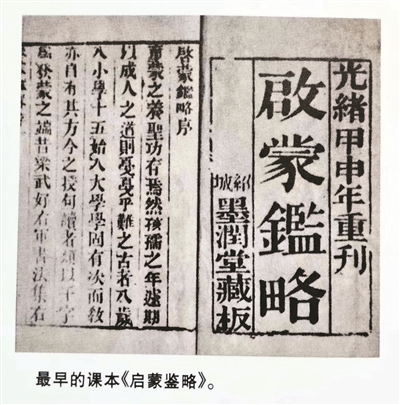

周福清很重视孙辈的家庭教育。依鲁迅祖父的主张,鲁迅的开蒙读物是《鉴略》,也即是先从历史知识入手,除此之外就是习字的描红格。而略有图画的本子,要被塾师禁止。鲁迅在课外能读到的,只是家藏二三箱破烂书,从中翻来翻去找图画书看。《文昌帝君阴骘文图说》《玉历钞传》等封建迷信图画书,就成了课外读物。

鲁迅的开蒙读物:《鉴略》

鲁迅从这时就有了读书的习惯。而且,这时鲁迅已在塾师的指导下开始学习书法。1889年秋,周福清从北京寄《诗韵释音》两部。在致鲁迅父亲周凤仪(字伯宜)的信中说,“可分与张、魁两孙逐字认解,审音考义,小学入门(吾乡知音韵者甚颇少,蒙师授读别字连篇),勉之。”此后又寄木版《唐宋诗醇》一部,并于书中夹一字条“示樟寿诸孙”,要求“初学先诵白居易诗,取其明白易晓,味淡而永。再诵陆游诗,志高词壮,且多越事。再诵苏诗,笔力雄健,辞足达意。再诵李白诗,思致清逸。如杜之艰深,韩之奇崛,不能学亦不必学也。”从祖父的信中可以看出其对塾师的不满和对孙辈教育的关心。

教鲁迅读书的塾师有三位。1887年,鲁迅7岁,父亲周伯宜把他送进远房祖周玉田门下读书,这是鲁迅的第一个塾师。鲁迅说他长得胖胖的,人很和蔼,是个寂寞者,但他很爱和孩子们往来,称鲁迅和小朋友们为“小友”。他有很多书,鲁迅最爱读的是那本《花镜》。他的知识很渊博,喜欢做诗词,有很多著作,但都没有保存下来。他著有一本《鉴湖竹枝词》,共收100首,鲁迅就把他的手稿借来抄录了一部,现在还保存在鲁迅博物馆,卷末写有“侄孙樟寿谨录”。

鲁迅离开周玉田后,又随他的哥哥周花塍读了三个月书。那时的教学,对课是个基本功,老师常出一些课题让学生对。周花塍曾给鲁迅出过一个课题为“汤婆子”,鲁迅敏捷地答道“竹夫人”。

鲁迅的第三个塾师是远房的叔祖周子京。他的住宅的两扇门是蓝色的,所以称为“蓝门”。蓝门朝西的窗外种着一株橘子树,鲁迅的书桌就面对橘子树放在窗下,鲁迅把这读书的地方称作“橘子屋”。周子京的学识较浅薄,教鲁迅时经常闹笑话。有一次,他把荔枝的“荔”写成了草头下面三个刀字,看看不像,又写成木旁三个力字。又一次,他给鲁迅出了一个课题“父攘羊”(即父偷羊),大约鲁迅对得不合适,他就自己对了一个“叔偷桃”(应为“朔偷桃”,传说东方朔曾三次偷西王母种的仙桃)。平仄已经不合适,何况他又把“朔”读成了“叔”。还有一次,他教鲁迅读《孟子》中引用的《诗·大雅·公刘》中的诗句:“乃裹糇粮,于橐于囊。”把“裹”念成“咕”,“糇”念成“猴”,并解释:“公刘非常穷困,他连猢狲袋里的粮食也‘咕’的一下挤了出来,装到自己的囊橐里了”。

鲁迅把这些都告诉了父亲,周伯宜哭笑不得,感到周子京实在会误人子弟,就再也不让鲁迅到蓝门读书了。尽管如此,在家塾中,鲁迅打下了很好的读书基础。鲁迅11岁时,开始到著名的三味书屋读书了。

编辑/王静