编号2228、2230和2232决定办场“正经的艺术展”,在他们到四川德阳双东方舱隔离的第三天。

3串编号代表的人是孟立超、陈雨和杨洋,3位90后艺术家本是到德阳参加旌阳艺术节的,11月8日,因为住宿酒店出现一名新冠病毒感染者,他们3人被判定为密接者,被送往方舱集中隔离,错过了艺术节的开幕式。

在执行“5+3”隔离期的日子里,3位艺术家,各自在不到20平方米的房间内,鼓捣作品,对抗无趣。孟立超通过外卖买来画笔、纸张,边听摇滚乐,边把涂鸦画满房间的墙壁、天花板、洗手间的毛玻璃。陈雨攒下早餐的煮鸡蛋,用电脑3D建模软件模拟出身处隔离房间无所适从的“甲虫”。杨洋收集矿泉水瓶、桶装方便面的外包装和医疗废物塑料袋,在墙上拼出一个巨大的“万花筒”。

11月15日,“方舱过了”艺术展开幕。这场特殊的展,没有现场观众,不在画廊或美术馆。作为策展人的孟立超,还是按照“越规范越有趣”的原则,写了导览和预告文章,给隔离群主发邀请函。开幕第二天,主创们解除隔离,拎着行李,离开方舱。

这场艺术展产生的回响却没有结束。方舱里,孟立超用个人微信公众号发表文章《隔离这几天,我们在方舱举办了一个艺术展》,阅读量很快超过20万。账号新增2000多个关注者,几乎是原有订阅者的三分之二。有网友谈到反思,有人单纯觉得“好玩儿”,还有人批评他们不遵守秩序规则,“看你们还挺快乐,就一直住下去吧”。

没必要照亮个体

孟立超觉得,自己的运气“可以中彩票了”。

在郑州居家隔离一个月,他“好不容易”才能出门工作,每天布展忙到深夜两三点,开幕式当天凌晨,酒店查出有人“阳性”,就住在孟立超隔壁。一大早,所有人都被拉到方舱。

这是孟立超第一次进方舱。房间里有消毒水的味道,窗户上有铁栏杆。床单雪白,洁净如新,地面上有未擦去的鞋印,柜子里有没用完的大盒蚊香片,洗手间地板上有长头发,下水道被烟头堵塞。孟立超猜测,这个房间不止一个人生活过。

同样是“宅”,他在家会感到放松,但在方舱并不自在。在方舱除了不能买吃的,日用品可以叫外卖。每天,管理人员会给他们发放医疗废物存放袋,装生活垃圾。黄色袋子很醒目,孟立超觉得“搞笑又痛苦”,“我们的生活垃圾,变成了一种危险品。”

在方舱编号2228的孟立超,适应着有限制的生活。他照常用电脑和手机工作、娱乐,听歌,看书。除了“艺术家”,他还有另一个身份:郑州大学美术学院的教师。

孟立超住在二楼,每天都能听到一楼有人在唱歌,那位“大哥”精力旺盛,歌声能断断续续持续一天。房间外走廊有24小时工作的监控警报器,许多“动作”都会触发报警,如环境消杀、垃圾处理、外卖送餐、核酸检测,或是谁耐不住寂寞去遛弯儿。

“请注意,您已进入监控区域”——孟立超把这种警报声当作闹铃,“听见了,就知道该做核酸或吃饭”。

他试图在这样的生活中寻找秩序,比如办个有体系、完成度高的艺术展。孟立超的想法,与一起隔离的陈雨、杨洋一拍即合。隔音条件不好,3人交流时,几乎用不着手机,隔着墙说话都能听见。他们商量艺术展命名,陈雨想了个“方舱孤儿”,孟立超错听成“方舱过了”,比“孤儿”积极向上,就这么定下来。

3人分头去筹备作品。

孟立超耗时两天,完成了房间涂鸦《方舱波普》。够不着天花板,孟立超就站在凳子上,仰着头,画一点儿,下来,挪动椅子,上去,再画一点儿。他因地制宜,在靠近床的部分画睡觉符号,在洗手间画盥洗符号。

画一两个小时,他就看会儿书,或躺床上休息,密密麻麻的涂鸦在他四面八方。孟立超一度觉出讽刺的意味——“波普”本来是一种面向大众的艺术形式,欣赏者却只有他自己。

在另一组《医疗废物》作品中,孟立超把明黄色的医疗废物存放袋贴在墙上,用手机和电脑屏幕打出黄色、红色的光,自己站在最前面拍照。画面中,只有背景的“医疗废物”醒目,人暗到只能勉强分辨出形状。孟立超说:“没必要把人照亮,我们代表的是一个群体,个人只是其中之一。”

孟立超拍下那些鞋印和蚊香片,拼凑这间方舱此前的过客:他是谁?他在哪儿?他做过什么?最后将其命名为《痕迹使我沉思》。

3年前,在郑州一栋写字楼,孟立超等电梯,门开了,里面没人,只有一串白灰印下的脚印。孟立超立即拍下了这“戏剧且神秘”的一刻。2019年的写字楼与2022年的方舱,时空仿佛发生重叠,脚印的主人都消失了,拍摄者见证了变迁。

在方舱,他与音乐人好友一桑,共同完成声音装置作品《娱乐至死》。电子音乐糅合严肃的警报声,配上代表健康码的红黄绿光。

作品完成后,孟立超把两台电脑分别放在卫生间的毛巾架和马桶盖上,开始播放。卫生间内的装置,都是反光能力强的白色,电脑中3种颜色的光,在画满涂鸦的毛玻璃上不停闪烁。“请注意,您已进入监控区域”的声音在狭小的空间回荡。

“私密空间和公共空间的界限被穿透。”孟立超调侃,“(这里)像一个club(夜店)”。

在充满不确定性的当下,保持乐观

编号2230的陈雨说,自己变成了一只“甲虫”。

但他认为,这不是对卡夫卡《变形记》的拙劣模仿。刚踏入方舱时,他没觉得自己“变形”,周围住着因为各种理由进来的人,有人打麻将,有人刚从西藏回来,有一些刚集中隔离完,又面临新一轮封闭。

某一天,陈雨开门拿饭。有人看到他后立马把门关上,等他拿完,才敢重新打开门。

陈雨能理解,人们惧怕病毒。但他还是不可避免地想到卡夫卡最负盛名的小说《变形记》中,人与人互相隔离的关系:一开始,变成甲虫的主角,吃人的东西,跟人交流,后来,慢慢变得害怕听到脚步声,没什么食欲,爬到床头发呆,进而,变为一个被遗忘的人。

陈雨把这种体验投射在《失衡房间》作品中。他拍摄了房间照片,用电脑贴图、布光,再将一只失重的甲虫置于房间中央。

和孟立超一样,陈雨也想象过这里曾经的过客。他观察到,窗户的栏杆被掰弯,凹陷处还缠了很多长发。陈雨猜测,上一个临时居住者,“可能经常把头伸出去透气,每次钻出去,(头发)都会被夹住”。

他在房间里阅读哲学史、艺术史的材料,记下随机产生的灵感。陈雨的房间在孟立超和杨洋中间,能听到孟立超放音乐、杨洋聊天。陈雨有时甚至感觉“挺惬意”——隔离变为某种“契机”,让他慢下脚步,重新建立人与人的连接。

他祖籍福建,儿时随着父母迁居河南,在那里度过童年,又到北京学建筑,毕业去过台北、广州。2017年,他回到北京定居。疫情之下,陈雨将自己的流动状态概括为“游牧”,离京的旅程,时不时会被弹窗,然后解弹窗,再出发。

由于做建筑类工作,陈雨习惯做计划,即便生活充满“不确定性”。他每天写下后序日程,计划表有变,会随时调整。他认为没有计划,人会感到虚无。“就像划船,假如你知道往哪里划,就算控制不了天气和洋流,还是可以一直朝着那个方向。”

在方舱,他将被子卷成鸟窝的形状,把3枚“长相端正”的煮鸡蛋放在上面,形成作品《温床上的熟鸡蛋》。他还一度想找生鸡蛋来孵化,最终放弃了。

“这是人对虚无和无聊的一种反抗。”熟鸡蛋敷不出小鸡——通过对“无意义”的呈现,陈雨试图表达,有时候“希望(孵出小鸡)不以人的意志而改变”。

这次被隔离就在他意料之外。头一天,陈雨还在为开幕式做准备,心情紧张,第二天,要出发的前一个小时,他被拉到方舱。

陈雨解决不了这种“随机”,只能选择“积极面对”。他在房间的椅子和马桶上贴了两张笑脸,前者是正常的,后者则是被扭曲的。陈雨给这两个作品取名《笑脸相迎》,寓意“在随时发生变化和不确定性的当下,保持乐观”。

方舱并不能隔绝一切访客,陈雨碰到过蚊子、苍蝇和老鼠。他想到新中国成立初期的“除四害”爱国卫生运动,当年扑杀动物,一度打破了生态系统的平衡。在方舱里,陈雨打印了这些动物的图像,贴在窗户与墙角,作为一个“提醒”。

在“隔离群”,管理人员会把监控拍下的违规出门行为截图公之于众,用四川话提醒:“xxx房间的,你赶紧进去,当这里是菜市场啊?”陈雨收集了一些截图,打印后放置在卫生间的镜子对面,作为作品《楼管胖虎》。

他这样解释这个作品:管理者与被管理者的权利关系被打破,“这是一种相互的观看”。

方舱停在原地,但人开始流动

编号2232的杨洋,也是第一回踏入方舱。

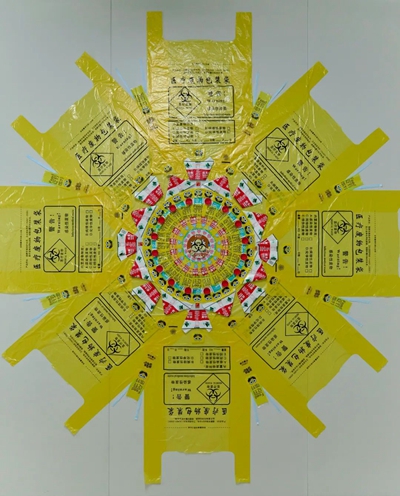

隔在方舱里的杨洋用指甲刀把纸杯剪成爱心形状,取下矿泉水瓶的盖子和商标,裁下一次性筷子包装上的卡通形象海绵宝宝和“吃好喝好”的字样,搭配酒精消毒棉片、桶装方便面包装和医疗废物塑料袋,在墙上拼出一个巨大的万花筒图样。

这名不到30岁的年轻人表示,他试图拆解那些包装上常见的“符号”,通过再次组合,形成看似严肃的图腾符号,但又充满“童真趣味”。

11月16日早上,天气清凉,隔离人员2228、2230和2232拎着行李,走出房间,路过刷着“解除隔离”红漆字样的铁板。

他们又做回孟立超、陈雨和杨洋。

艺术品被留在原地,等待下一位观众。杨洋的万花筒,其中一部分是拿牙膏和洗发水调制的液体粘上去的。他走的那天,临时的黏合剂开始失效,很多小的图案碎片掉了下来。

事实上,3位艺术家迟到的那场艺术节,有30多名参展人员被隔离。恢复自由后,他们一起吃了顿饭,继续参展。艺术节持续一个月,陆陆续续有人离开。直到孟立超把公众号文章发出来,很多朋友才知道,原来他们在方舱里办了一个“正经的艺术展”,“用诙谐的方式对现状发声”。

孟立超想起,法国文艺理论家丹纳曾在其著作《艺术哲学》中写道,艺术家和艺术作品是时代凝结而成的,就像不同的自然环境,会生长不同的植物类型一样。孟立超说:“即便我们表达的个人情感,在某种意义上,它也是一种环境和场景的映射。”

“解封”了,陈雨想继续“做事情”。他原本计划11月21日回北京,但19日早上,他听说自家所在的楼栋发现核酸混检阳性人员。陈雨不想回去接着隔离,又计划去别的城市中转。杨洋则打算过一段时间后,返回广州。

曾在方舱临时停留的人,开始流动,但“方舱停在原地”。孟立超说,他们上午走后,中午就有新的人住了进去。

文/王子伊

编辑/倪家宁