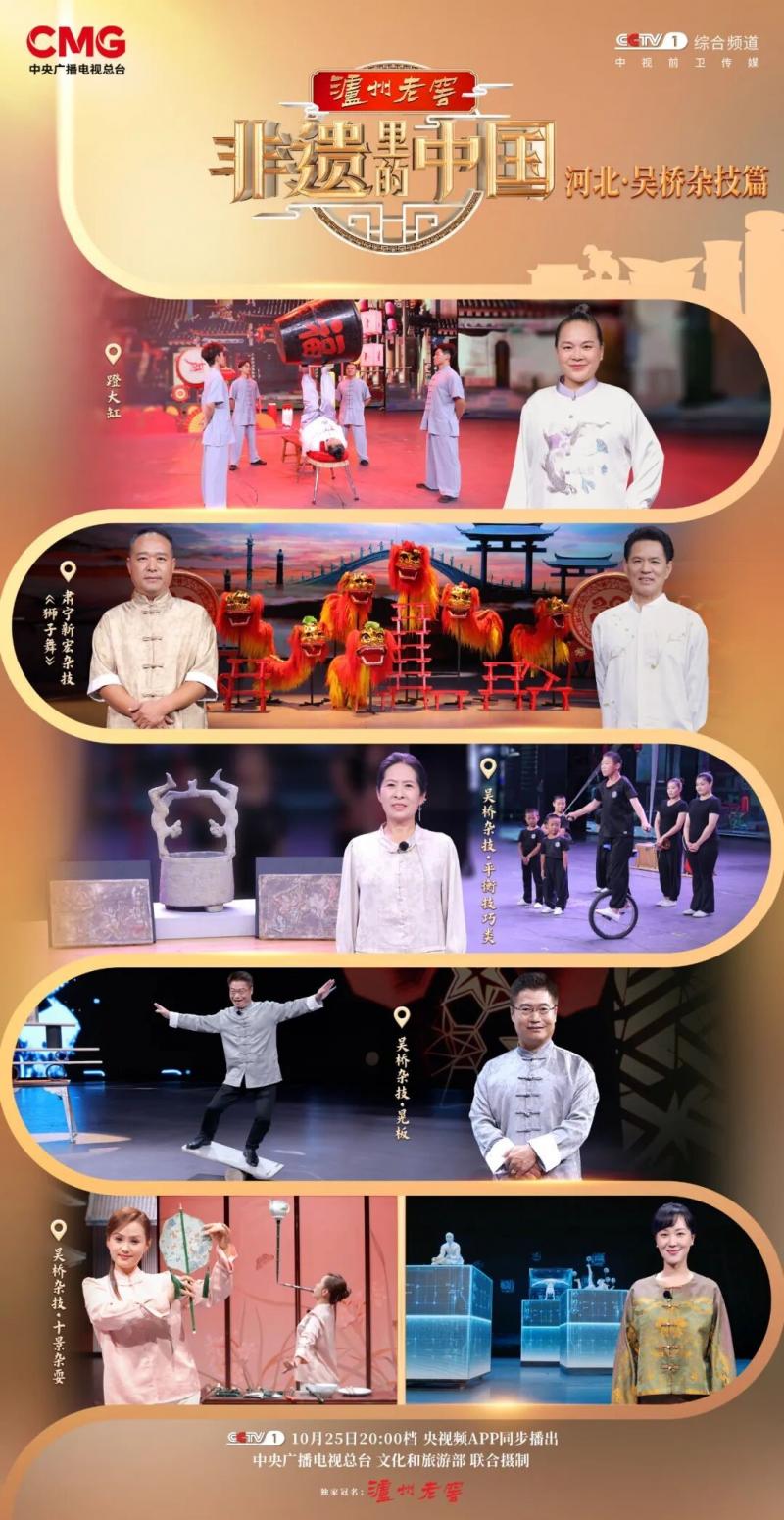

由中央广播电视总台与文化和旅游部联合摄制的大型文化节目《非遗里的中国》河北·吴桥杂技篇将于10月25日20:00档在总台综合频道(CCTV-1)播出,央视频全网独家首播。

本期节目将走进“杂技之乡”河北省沧州市吴桥县,总台主持人龙洋与中国文物学会专家委员会主任、故宫博物院学术委员会主任单霁翔,以及演员于毅一同循着非遗的足迹,亲身体验那些隐藏在动作背后的技艺密码与传奇故事。

肃宁新宏杂技《狮子舞》

河北作为北狮发源地,其舞狮传统可追溯至唐代。白居易在《西凉伎》中写下“西凉伎,假面胡人假狮子”的诗句,记录了胡人扮狮子表演的情景。河北北狮形象写实,舞狮者从里到外、从上到下统一着装,讲究人狮合一,模仿狮子的神态与动作,刚劲有力,气势非凡。

北狮的传承,从未止步。肃宁新宏杂技《狮子舞》河北省沧州市级代表性传承人张新红老师在肃宁免费授徒已有16年,培育百余位舞狮演员,每年演出两百余场,足迹遍布国内外。河北省杂技团团长魏银拴创编的《祥狮跃九州》更是荣获第二十届“中国吴桥国际杂技艺术节”金狮奖。传承与创新并行,让北狮生生不息,魅力长存。

吴桥杂技·晃板

起源于吴桥的晃板,是一项极具代表性的平衡技艺。吴桥杂技·晃板表演强调“越动越稳”,演员要顺应底下晃动的圆管,找到唯一的稳定节奏。每一次起伏都是千锤百炼的结果,从一人到六人叠加,底层演员不仅要承受七八百斤的重量,更是整个团队的“平衡核心”。晃板表演绝非易事:板面一晃,不但身体的平衡难以保持,心中的畏惧和杂念也会影响动作;可见,平衡的不仅是身体,更是心境。

1987年,中国吴桥国际杂技艺术节的创办,为中国杂技搭建了走向世界的舞台,也成为中外艺术深度交流的窗口。吴桥杂技·晃板不仅是一项杂技技艺,更体现了中国非遗跨越山海、生根发芽、薪火相传的力量。

吴桥杂技·十景杂耍

吴桥杂技·十景杂耍早在唐代便有记载,相传唐玄宗在勤政楼观赏百戏,有教坊艺人王大娘善戴百尺竿,竿顶用木头搭成仙山。《咏王大娘戴竿》中“楼前百戏竞争新,唯有长竿妙入神”这句古诗,便是对吴桥杂技·十景杂耍的经典赞誉。

吴桥杂技·十景杂耍口叼技的道具主要是两根签子,横签末端有细微咬痕,竖签顶端留浅凹槽,演员用牙齿咬住一端,将另一端立起,再在顶端稳放盘碗,关键在于眼、头、颈、躯干拧成一股劲。从“口叼技”“头顶技”到现代创新表演,吴桥杂技·十景杂耍融入芦苇长竿、茶壶、折扇等生活器物作为道具,成为吴桥杂技中独具特色的艺术符号。

节目现场,吴桥杂技·十景杂耍河北省沧州市级代表性传承人王娜娜表演口叼技艺,顶起100度热水茶壶,惊艳全场。王娜娜自十岁起入校练技,二十余载日复一日。即使口腔磨破、力量透支,她也从未放弃,因为那份技艺的传承,是她一生的坚守。

蹬大缸

蹬技,在古代是百戏中的“常客”。到了北宋,《东京梦华录》将蹬技记为独立的表演形式,成为当时市井风俗的注脚。蹬大缸表演通常由女性完成,以柔克刚,体现强烈的反差美。大缸一般重约200斤,表演中既有“跑范儿”“磨范儿”,也有上缸底、老牛下山等复杂动作,每一招都对演员的力量与平衡提出极高要求。节目现场,演员于毅坐进大缸,河北省级代表性传承人魏春华登场施展“磨范儿”,只见大缸缓缓转动,于毅也随之被稳稳“蹬”起,蹬技之力与巧尽显。

在魏春华家,蹬技世代相传。魏春华自小受家庭熏陶,喜爱蹬技,练习过程中经历了诸多困难,最终能驾驭重量逐渐加大的大缸。表演不仅考验脚力与平衡,更是对长期训练与身体控制的全面检验。

吴桥杂技·平衡技巧类

“百戏”作为古代歌舞杂技的总称,西汉时就已规模庞大。《汉书·武帝纪》明确记载“元封三年春,作角抵戏,三百里内皆来观”,描述的是汉武帝招待各国使节时举办的宫廷杂技的盛况。

节目现场,对手顶、空中吊环、空中飞人、转碟、抖空竹、打花棍等平衡技巧类节目轮番上演,生动再现了“百戏之乡”的风采。

吴桥杂技的传承从娃娃抓起,“上至九十九,下至刚会走”,人人皆可登台。如今的杂技表演还融入汉代彩绘与乐舞俑中的动作元素,如反腰、倒立等,力求还原古代百戏的风貌。在现场,主持人龙洋化身“汉代陶俑主持人”,模仿西汉彩绘俑的姿态报幕,邀请小演员们展示绝活儿,古老的百戏在当代舞台焕发新生。

在“杂技妈妈”吴桥杂技·平衡技巧类河北省级代表性传承人刁桂华的带领下,吴桥杂技变得更具温度。她培养了1500多名学生,还免费帮扶了16个孩子,从“无着落”到“有奔头”,改变了他们的命运,也点燃了他们心中的文化火种。吴桥杂技不仅是一张闪亮的艺术名片,更是一代代杂技人以生命践行的精神传承。

文/北京青年报记者 肖扬

编辑/ 李涛