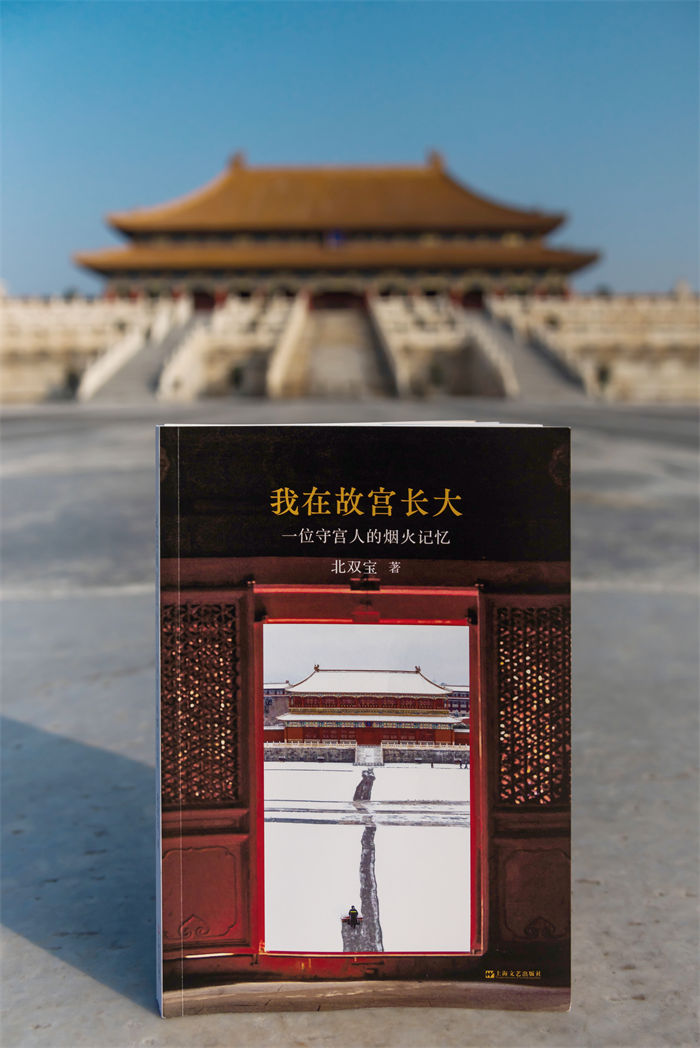

《我在故宫长大:一位守宫人的烟火记忆》近日由上海文艺出版社出版。本书作者北双宝是共和国历史上罕见的“宫一代”。他的父亲完整地参加了抗日战争、解放战争、抗美援朝战争,为共和国履立功勋,后转业进入故宫做保卫工作,北双宝因此成为罕见的生在故宫、长在故宫、工作在故宫的“宫一代”,经历了异于常人的传奇人生。书中,北双宝追忆了自己在故宫出生、成长、工作的经历,辅以200张照片,呈现了普通故宫人的生活日常和生命轨迹,也展现了诸多故宫保卫、管理工作细节,编织出了故宫博物院自成立以来几十年的发展变迁。

故宫的“新生”意味着什么

1952年,北双宝的父亲从部队转业到故宫博物院,成为新中国第一批守宫人。13年后,北双宝出生在角楼下的故宫博物院职工宿舍。以围房为家,简子河作榻,他在角楼的守护下,童年足迹遍及故宫的院落和房廊。

那个时代的故宫是什么样?1959年底,末代皇帝溥仪结束了十年的劳动改造后,被特赦回北京,并重新回到故宫参观。在自传中,他这样描述自己眼中看到的故宫:“令我惊异的是,我临离开故宫时的那副陈旧、衰败的景象不见了。到处都油缮得焕然一新,连门帘、窗帘以及床幔、褥垫、桌围等都是新的。打听了之后才知道,这都是故宫的自设工厂仿照原样重新织造的。故宫的玉器、瓷器、字画等古文物,历经北洋政府和国民党政府以及包括我在内的监守自盗,残剩下来的是很少了,但是,我在这里发现了不少解放后又经博物院买回来或是收藏家献出来的东西。例如,张择端的《清明上河图》,是经我和溥杰盗运出去的,现在又买回来了……我相信故宫也获得了新生。”

“溥仪这次回故宫时,我还没有出生,但我父亲已经在故宫左翼门对面上岗值班了。我曾听父亲说过,新中国成立以后,政府曾动员军民进故宫大清扫,十年间清理出的各种垃圾一共达25万立方米。要不是这个数字,一般人很难想象曾经的故宫有多么破败,也很难理解溥仪所说的‘新生’究竟意味着什么。”北双宝回忆。

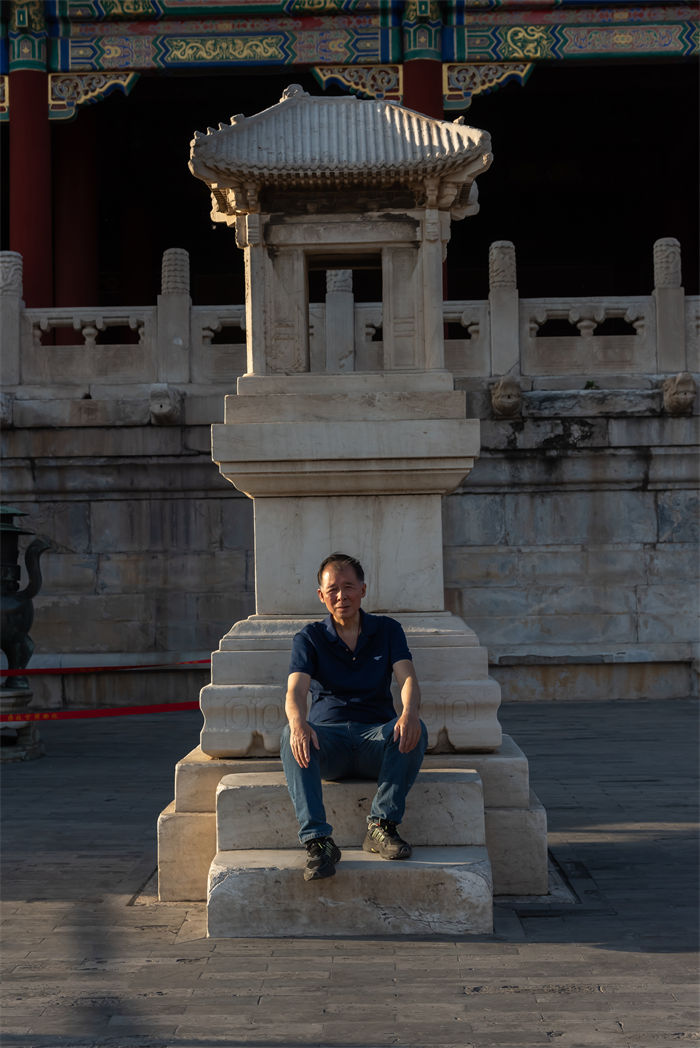

1990年代初,作者在神武门上留影

小时候,故宫就是个大公园

北双宝的童年就是在故宫里到处跑。他家离神武门近,所以一般都是从神武门进宫。进宫后,一般都是去父母工作的地方玩儿。“我记得,刘秀彤经常在西三所那院玩儿,她爸爸刘炳森是著名书法家,就在西三所院里工作。钟表修复专家王津都是在图书馆院里玩儿,他爷爷是图书馆馆长,上班就在那。”

“上学前,故宫在我们眼里就是个大公园。”北双宝回忆,那时候,故宫开放的区域很小,只有三大殿、后三宫、东西路和珍宝馆。太和殿里边也可以进去参观,“我们两个小朋友曾一起去抱太和殿的一根金漆盘龙大柱,结果都没有抱得过来。”小时候去得最多的地方,还是御花园的堆秀山。这是一座人工假山,由奇形怪状的石块堆砌而成,大多是太湖石。山顶有一座亭子,山脚正面中间的洞门上方有一块匾额,上面写着“堆秀”二字。“我爱在堆秀山玩儿,一是因为父亲在这工作,二是因为故宫的老人们告诉我,堆秀山的假山石里藏着十二生肖,如果仔细找,可以找齐所有十二种动物。但是,他们又说,几乎没有人能把十二种都找齐的。打那以后,每次路过御花园,我都会下意识地围着堆秀山转一转,摸一摸,试图从那些凹凸的山石中看出某种动物的影子。

最好找的是鸡,我很快就找到了,样子惟妙惟肖,不光是头、身体、爪子,连神态都非常像。后来,在几乎搜寻了假山堆上的每块石头后,我又找到了鼠、牛、蛇、马、猪。但找齐了这六种后,就丢下了这件事。

一直到学习摄影后,我又想起小时候在堆秀山找十二生肖的事,有时间就背着相机去继续搜寻。拍摄中,我又发现了几种重复出现的生肖,比如鼠,发现了两只。在找羊时,脑子里想着山羊的形象,看到一块山石有点像,拍了照片后又觉得不太像,转了一会儿正想放弃回办公室,突然发现山梁上立着一只侧脸的绵羊,头、犄角和一身的毛,都非常形象。

最难找的是兔子。我围着堆秀山不知转了多少圈,对着山上每一块石头变换不同的角度观察。最后,终于发现它就蹲在半山腰上。就这样,经过了多年的寻找,我终于把十二生肖给找齐了。”

1980年,北双宝按照当时的接班政策进入故宫工作,直至2025年退休。他曾先后任职于保卫、开放管理、总务三个部门,亲历了故宫的保卫、管理工作。从保卫处巡更查夜,到开放管理处维护太和殿一砖一木,终在行政处保障故宫日常事务运行。期间,他还亲历外国政要访华、《末代皇帝》拍摄以及故宫盗窃案。从普通人的视角见证故宫从衰败走向新生,从惨淡经营到大放异彩的全过程。

作者60岁时在太和门前留影

“每天打扫完毕,能看见地上的金砖泛着亮光”

很多人都很好奇,故宫为什么要在下午四点半(夏季时间是下午五点)准时清场关门?为此,坊间还有很多灵异揣测。对此,北双宝也做出了正面回应——原因其实很简单,因为关门之后,保卫人员还要对大殿内外进行一次全面检查。“一些需要检查的夹道里面非常昏暗,遇到阴天更是一片漆黑,保卫人员都是打着手电进行检查。夏季五点、冬季四点半之后,太阳就快下山了,如果再耽搁,天黑之后再进行检查,就会存在许多安全隐患。”

北双宝在书中,记录了他在养心殿工作的一天:

“那时候,我们每天的工作是这样的:在早上八点后进入顺贞门,陆续开启各个院门,确认院内安全;随后,开启殿门打扫殿内卫生。北京气候干燥,80年代风沙也大,每天一进殿门,就会看到一片灰蒙蒙,到处都是尘土。等我们把三扇殿门全部打开,殿内就亮堂了很多。然后,负责打扫殿内卫生的,先把桌案、宝座上的尘土用鸡毛掸子掸到地上,再用墩布清理干净。与此同时,还会有同事把东、西暖阁外的窗户玻璃擦干净,经过前一天参观,玻璃上通常是布满了观众的手印。等我们打扫完毕,回头再看,会发现地上的金砖泛着亮光。

八点半时,顺贞门就打开了,一开始,走出来的大多是来自各个宫殿的同事,手提暖瓶去水房打水。这时候,养心殿第一拨上班的同事已经在岗位上了。

我们是三人两处岗,上两个小时,休息一个小时。从上午十点半到下午一点半,陆续分拨去食堂吃饭(一般是去御马厩车库餐厅)。下午时,再每人站两个小时岗。

当时的主要工作任务,是保证院内和殿内文物的安全。每天有了观众以后,我们就会在院里巡视,不时提醒想要抚摸日晷、水晶石等文物的观众。

养心殿正殿门口都是设置着栏杆,观众是站在栏杆外向里头观看。栏杆只有一米二三高,为了安全,所以殿里头也得有值班。我是殿内外的两处岗,就是殿外站一个小时,殿内站一个小时,进殿后还可以倚靠在小桌子上休息一下腿脚。殿内的人员安全工作更加紧张,随时都要防止有观众翻栏杆进入殿内。

一天紧张的工作结束了,当故宫广播室开始广播:‘故宫五点闭馆(冬天是四点半),现在还有半个小时,请大家抓紧时间参观。’这时,我们相互替换,换下工作服,拿好书包出来准备安全检查。大家各负其责……”

游客眼中所看到的故宫背后,其实有无数工作人员为之付出了大量的劳动。

“希望能让更多的人看到我曾经看到过的故宫”

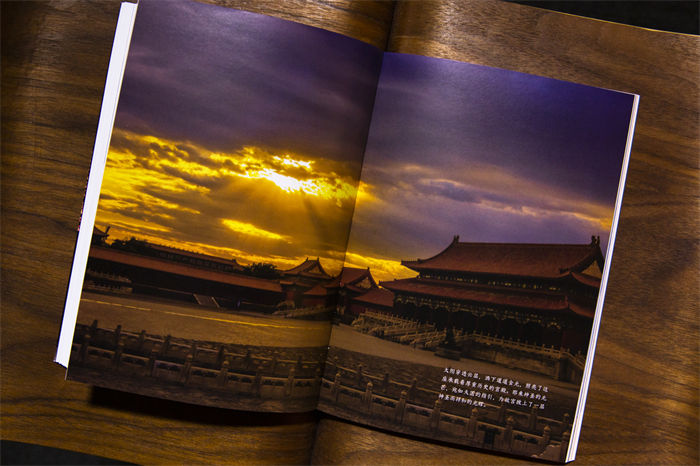

古建筑摄影家孙宏光老师曾说:“故宫是世界摄影圣地之一,没有之二。”为了留住故宫的美,2017年,北双宝开始学习摄影,他跟随摄影大家李少白等人学习专业摄影,走遍了故宫的各个角落,在黎明、白天、黄昏、夜晚等各个时间段,拍摄下了故宫的春夏秋冬。书中收录的200张照片,捕捉下故宫的四季、晨昏、虹霓、雨雾、沙尘暴、蓝月亮………以及不为人知的未开放“禁地”风光。

同时,这本书也是紫禁城饱含温度的烟火记忆,角楼飞檐下烧饭的炊烟,简子河跳水、滑冰的嬉笑,故宫食堂新年饺子的热气,神武门茶摊五分钱大碗茶的涩香——这是帝王将相宏大叙事之外,一个普通人用人间烟火绘就的故宫年轮。

作者在《序言》里写道:“回望过去,有一些遗憾,但不遗憾的是,在这里,我见到过故宫的日升日落,走遍了故宫的角角落落,熟悉故宫的一草一木。后来,也拍摄了十余万张故宫的照片。在即将离开故宫的时候,我希望能让更多的人看到我曾经看到过的故宫。在我眼里,故宫的美是无法用语言表述的。它凝结着历史的烟云,记载着岁月的沧桑,每一座殿宇,每一处楼台,都承载着我们这个民族璀璨的文化。它宛如一座永不落幕的舞台,记载了六百年皇城的风雨沧桑、王朝的更迭与时代的变迁。新中国成立后,它更迎来新生,经过一系列的保护与修复工作,焕发出新的生机与活力,成为文化交流的桥梁,吸引着全世界的目光,讲述着新时代的故事。我作为故宫的一员,应尽自己所能,用照片叙述历史,展示故宫的美。”

文/北京青年报记者 祖薇薇

编辑/ 胡克青