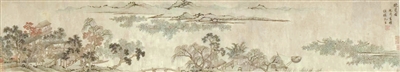

明 沈周 采菱图卷

明人写过一则逸事,说北人不识菱,在南方做官时,宴席上吃菱是连壳一起入口的——没说这是什么菱,我猜大概率是水红菱,只有这种生长在太湖里的红艳水灵的四角菱,菱壳才特别脆嫩,指甲一掐,壳就剥开了——牛角菱硬得像铁,元宝菱虽好些也粗硬。水红菱有个别名唤“苏州红”,这意思当然是说,苏州产的水红菱最好。

苏州画家沈周与仇英都绘过《采菱图》。

沈周的《采菱图卷》是一幅小长卷,除了卷首和卷中段有采菱船外,卷中段有渔人茅屋,卷末有隐士居处,最高处有一人立在楼上观山水,画的重点,不在于采菱,更不在于情事,而在于这悠然闲居的淡泊风味。

卷首有沈周题写的“采菱图 沈周写赠惟德先生”字样,可知这图是沈周画与友人张惟德的。

卷末有祝枝山和文徵明的题跋,两者虽字句不同,意思皆相似,“持归莼菜并鲈鳜,潦倒秋江八月天”——《世说新语》里“秋风起,思家乡莼鲈之美”而辞职回家去的那个“莼鲈归客”张翰,便是苏州人,巧的是这位惟德先生也姓张,画里立在楼上观山水的,就是这位被祝枝山和文徵明比喻为张翰的、回乡归隐的张惟德先生。

仇英的《采菱图》是个扇面,与沈周的布局恰成相反——绘水边楼阁里有两个闲谈的读书人,还有一人正曳杖行来,重要人物和场景都在右边,采菱只在上部和下部边角处,仿佛是为这场闲谈作的点缀。

但仇英和沈周的立意是一样的:采菱,只是背景罢了,它代表的是“秋风起兮思莼鲈”的意象。可能是“莼鲈”不太好表现,同样是秋风起兮时的“采菱”,很好地替代了“莼鲈”,于是,“秋风起,思莼鲈”,便更换为“秋风起,思菱歌”,成为表现“莼鲈归客”们耕读隐逸的最恰当的符号。

这样的表达,最初可能起于赵孟頫。文徵明在沈周的《采菱图卷》后面的题跋写道,“此卷仿松雪翁笔意”。

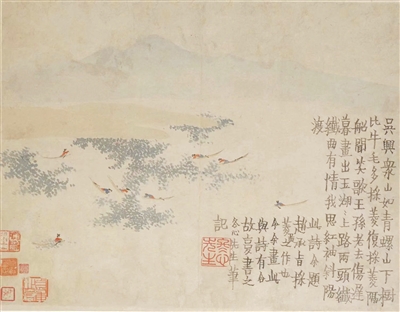

清 金农 山水图册

松雪翁即是赵孟頫。赵孟頫曾画过采菱图,只是不晓得什么缘故现在没有传下来,明朝的时候沈周、文徵明还曾见过,清朝的金农也见过,金农还曾在上面题了一首诗:

吴兴众山如青螺,山下树比牛毛多,采菱复采菱,隔船闻笑歌,王孙老去伤迟暮,画出玉湖湖上路。两头纤纤曲有情,我思红袖斜阳渡。

金农很有趣,好好的突然来一句“树比牛毛多”,其性情真是一览无遗。后来,金农自己也画了一张采菱图,画上的采菱船尖尖翘翘,船头一抹红,倒好似几条红头小鱼儿跳跃在水间。

赵孟頫是吴兴人,吴兴所采是哪种菱不得而知,但吴兴与苏州只隔着太湖水,从苏州的消夏湾一眼可看到对面的吴兴,我猜想赵孟頫少年时居于吴兴时,大约是常见水红菱的。

他是王孙,宋王室赵氏之后,青年时被元朝廷看中,召到大都做官,晚年屡次求归,最后因妻子管道昇病重才获准回到吴兴,金农说“王孙老去伤迟暮,画出玉湖湖上路”,由金农的题诗可知,赵孟頫的采菱图,或是绘于他晚年羁留元大都不得归时。

于赵孟頫,乡愁,大约是一枚尖尖的菱角,以及清扬的菱歌。他落笔于纸,秋风与菱歌,遂从纸间次第扬起。

文并供图/任淡如

编辑/ 胡克青