10月17日,“落实教育大会精神 推进科学教育工作会暨人大附中数智时代科学与工程教育创新实践研讨会”在人大附中举办,以“成果展示+高端研讨+特色活动”三维模式,打造科学教育创新实践的“海淀样板”。

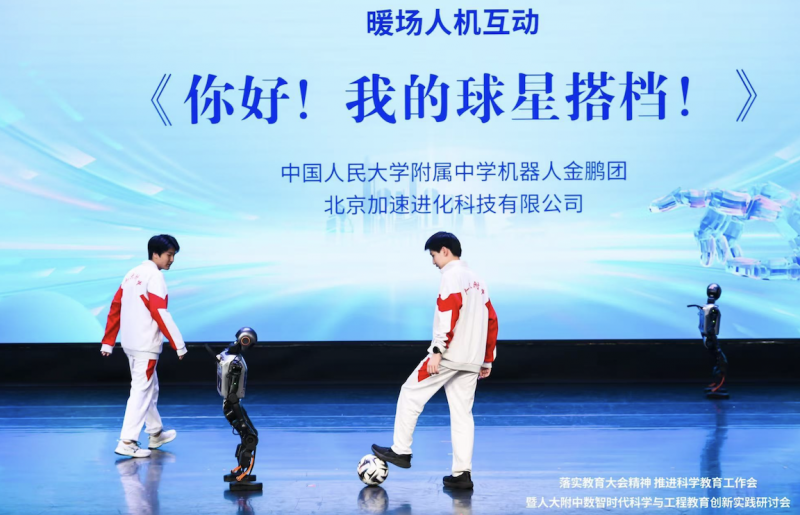

会议开始前,多所高校、中小学、科研院所、高新技术企业在人大附中校园内联动展示。展示内容既有人大附中30年科创育人案例、人大附中联合学校总校各成员校和海淀区中小学科学教育实践成果,也有中国知识产权报社、中国科技馆、清华大学苏州汽车研究院、中国人民大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京交通大学等单位带来的定制化科普资源包,覆盖人工智能、航空航天、汽车工程等前沿领域,将现场打造成一个流动的科学教育实验室。互动体验区更成为人气焦点:“一飞冲天”航天模型制作和液氮实验秀轮番上演,足球赛、机器人比武同步开展,让参会者在动手实践中感受科学魅力,实现“观展即学习、体验即育人”的效果。

主会场研讨环节聚焦“科学教育全学段贯通”。人大附中校长宓奇提出“大中衔接”育人路径,依托高校资源开发进阶式科学课程;人大附小校长张冬梅、人大附幼园长郑宇红分别从“小学科学素养启蒙”“幼儿数智化科学感知”切入,形成“幼-小-中”学段衔接的实践方案;中国人民大学教务处副处长钟真则强调“科学素养与人文素养并重”,推动高校科研资源向基础教育下沉,构建“大中小幼一体化”人才培养体系。

本次活动设置两个特色环节。在海淀区科学与工程教育交流会上,6位来自高校、中小学、幼儿园的代表分享实操案例,包括中国人民大学魏哲巍团队展示“本研一体人工智能人才培养”模式,北京市十一学校聂璐介绍“问题解决导向的科学课程体系”,为不同学段、不同类型学校提供可复制的实践样本。在课堂观察环节,12节跨学科科学课同步开展:从高一化学《从亚硝酸钠看食品添加剂》,到初二物理《设计自行车测速仪》,再到初一“科学+劳动”跨学科课《AI助力平衡结构设计》,覆盖多学科、多学段。参会代表通过“听课+评课”深度参与教学研讨,破解科学课堂“如何融合前沿技术”“如何培养创新思维”等实际问题。

会上还举行了人大附中少创委顾问聘任仪式,并发布首届海淀区中小学智能未来邀请赛方案,以赛事为抓手搭建青少年科创展示平台,进一步完善科学教育“实践-竞赛-成长”的支撑体系。

文/北京青年报记者 雷嘉

编辑/ 周超