“十一”国庆节,北京城市图书馆迎客1.3万人次。该馆艺术文献馆正在展出的“声游北京——聆听‘中轴’声音艺术展”吸引了读者观众的目光。展览展期将持续一年,免费向公众开放。

本次展览由首都图书馆主办、北京中轴线申遗保护工作办公室特别支持。作为首个以北京中轴线为主题的中英双语声音艺术展,展览以“穿越中轴的声音,重现消逝的图景”为核心理念,融合“文脉+科技”,整合新华社、故宫博物院等十二家机构的优质文博资源,将中轴线的“声脉”转化为可听、可触、可互动的阅读文化体验。

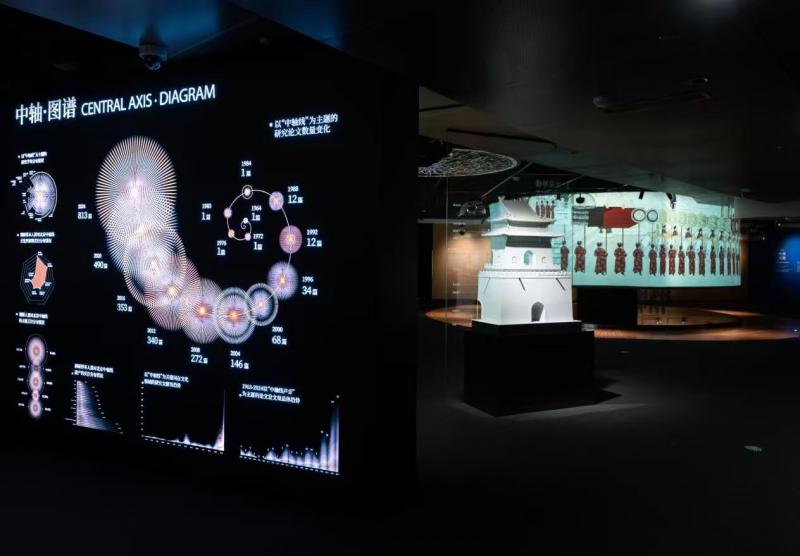

展览通过“天地之中”“礼乐中国”“中西互渐”“守中而进”四大版块,构建起一条从“感知时间”到“理解秩序”,从“文明互鉴”到“未来共创”的叙事脉络,完整呈现中轴线作为“文明活化石”的多维价值。

从古籍解码到百年展品的声史对话古籍“发声”,让文字解码可听的历史。展览依托AI解析与数字合成技术,将《御制律吕正义后编》《皇朝礼器图》等古籍中的“无声文字”转化为“可交互声景”,通过数字建模还原编钟、编磬、柷、敔等乐器的特征,解码每一件“声载体”背后的中轴线历史。实物见证,让声韵交融共鸣的乐章。

“镇展”展品——240余年历史的古董羽管键琴,见证了中西音乐文化的早期交流,与明清时期西方传教士带入中国的“大西洋琴”为姊妹琴,共同开启了中轴线上“中西声韵对话”的序幕。《巴罗中国行纪》由英国人约翰·巴罗撰写,展览中展示的是1804年出版的首版图书,书中附有《茉莉花》乐谱和拼音唱词及英文翻译,是中西文化交流的重要桥梁。

从互动赋能到全龄参与的文化体验展览打造了全龄适配的参与场景,多个互动区引领读者在“动手、动耳、动心”中感受中轴声音的魅力。“敲钟追光”体验区以数字化声场建模技术与实景装置为支撑,读者可通过亲手敲击,精准还原中轴线关键点位的声学特征,将“紧十八,慢十八,不紧不慢又十八”的钟鼓楼击鼓节奏具象化,让“一刻、一更、一日”的流转化为可听可看的感官体验。

在“礼乐中国”展区,读者走到“聚音罩”下便能清晰听到以祭祀、朝会、宴飨、出行四大场景为核心的专属礼乐,实现“一罩一世界”的沉浸式体验。在“竹林抚琴”体验区,读者指尖轻触古琴琴弦,便可“穿越”古代竹林,与文人飞鸟和鸣共奏。《茉莉花》曲谱游戏中,传统工尺谱的婉转、西方五线谱的华丽在此碰撞,让读者直观体验“中西音乐的融合”。

展览不止于“呈现历史”,更致力于“连接当下与未来”。通过“全民共创”激活传承活力,通过“衍生实践”延伸文化影响,让中轴线的声音成为“活态传承”的载体。“你想听的北京声音”互动板上,读者的选择将汇入“北京声音采样计划”,成为未来北京声音馆展品更新的重要依据。此刻的读者,不再是“被动观展者”,而是“主动策展人”。

文/北京青年报记者 张恩杰

编辑/ 贺梦禹