9月24日上午,2025北京文化论坛“科技赋能文化遗产保护传承”专业沙龙在故宫大高玄殿举行。9位海内外学者围绕文化遗产保护与传承、数字技术赋能文化遗产保护等从多个维度作了演讲,分享实践案例与跨领域研讨对话。

文化遗产保护:从“抢救修复”到“防患未然”构建遗产“防护屏障”

沙龙上半场以“推动从‘抢救性修复’向‘预防性保护’转型”为核心目标,邀请来自日本、中国台湾地区及大陆的五位权威专家,从国际视野、工程技术、理论建构、监测实践等角度,深入剖析文化遗产应对自然侵蚀、人为干扰与气候变化等长期风险的解决方案,为预防性保护理念落地提供了丰富的实践路径与理论支撑。

天津大学建筑学院教授、中国文化遗产保护国际研究中心主任青木信夫以“中国建筑遗产数字化的30年”开场,系统梳理了我国建筑遗产的数字化历程,提出“价值研究——保护实践——传承”三阶段体系化框架,指出中国建筑遗产数字化已从1993到2004年危机应对与技术探索的“肇始期”,历经2005—2019年三维技术驱动的系统融合的“发展期”,迈入2020年至今依托“国家文化数字化战略”的“繁盛期”。对比国际,中国建筑遗产数字化的重心从应对危机的“记录”,发展到主动预防的“保护”,最终走向动态交互的“传承”,展现出一条清晰的演进脉络,并构建了一个体系完整且发展均衡的模式,为破解全球“数据孤岛”难题提供了中国思路。

北京工业大学建筑与城市规划学院原院长、北京工业大学历史建筑保护工程技术研究中心主任戴俭教授,从“何为患”与“如何防”双重视角厘清预防性保护核心逻辑。针对木构古建筑糟朽、变形、开裂等主要病害,他系统介绍了三维测量形变无损检测、阻抗仪与应力波仪微损检测等技术手段,指出当前最大难点在于“阈值设定”——由于古代建筑结构体系多样及千百年来遗存现状的力学性能差异较大,难以设定统一临界数值。结合《中国文物古迹保护准则》,他提出建议将预防性保护的技术范畴和内容设定为:一是检测与监测技术可适用于环境与本体;二是预防性保护措施仅限于木构古建筑的环境,而本体的预防性保护措施则仅限于《准则》中日常保养和防护加固技术措施的内容。

北京交通大学土木建筑工程学院副院长杨娜教授分享了18年以来的布达拉宫结构健康监测实践成果。自2007年起,该团队构建了覆盖建筑本体变形、振动、材料劣化、环境作用、荷载等数十项指标的一体化监测系统,通过多源传感、物联网与云平台融合,系统性开展监测活动。这套系统如同为古建筑配备“保健医生”,其研发的结构监测数据融合技术,不仅实现了布达拉宫病害的动态追踪,相关成果已成为技术赋能遗产预防性保护的标杆。

数字化监测:技术融合创新,打造遗产“智慧防线”

沙龙下半场文化遗产数字化监测专业沙龙聚焦“数字化技术赋能文化遗产保护”前沿议题,邀请遥感、人居环境、数字技术、实景三维等领域的四位权威专家,通过案例解析与技术展示,呈现了数字化监测从“现象观测”到“价值认知”的全链条应用,凸显了跨学科协作在遗产保护中的核心作用。

中国科学院空天信息创新研究院研究员、联合国教科文组织国际自然与文化遗产空间技术中心副主任陈富龙,以丝路遗址点兴教寺为案例,展示了“天——空——地”多模态遥感技术的创新应用。团队通过卫星SAR数据、无人机激光雷达与地基激光扫描协同,实现对兴教寺黄土台塬地标位移形变及玄奘塔倾斜的精准监测。该技术构建了“灾害风险预判——应急响应——灾后评估”全流程体系,让“太空眼”成为遗产防灾的“千里眼”。

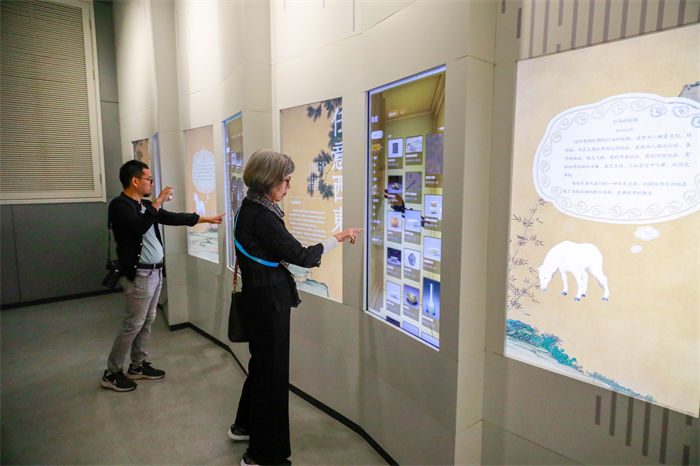

故宫博物院数字与信息部副主任黄墨樵分享了“故宫文化遗产数字化监测的公众分享”实践成果。他从“保护闭环”到“公众参与”、文化遗产的“核心价值”:从“知其然”到“知其所以然”、文化遗产的“所有权”决定“知情权”三个方面进行了讲述,通过介绍故宫博物院“数字孪生”项目(遗产监测3.0)与故宫院藏《蒋懋德画山水图贴落》虚拟修复交互体验两个案例,传递了中国“保护文化整体性”的遗产观。

北京建筑大学测绘学院副院长、建筑遗产精细重构与健康监测北京市重点实验室主任侯妙乐,以“实景三维赋能文化遗产保护利用”为题,展示了文化遗产数字空间与现实空间的实时互联互智互通。她指出,实景三维技术正解决文化遗产建模“立体化不足、真实化欠缺、实体化有限”的痛点,需要将文化遗产变成可定标、量化、计算、管理、利用的时空数据空间,用时空数据说话,在三维空间研判,靠时空知识服务,支撑文化遗产保护与活化利用。其团队依托文化遗产三维建模技术,已在大足石刻千手观音虚拟修复、云冈石窟十八窟语义建模、北京中轴线申遗等项目中落地。未来将进一步推动文化遗产数字化向智能化升级,为全球遗产保护提供“时空认知+智能计算”的中国方案。

专家们认为,遥感、人工智能、实景三维等技术的融合应用,正推动文化遗产数字化监测成为“新基建”。它让不可见的风险可视化、不可控的变化可控化,为文化遗产保护提供了更高效、更精准的解决方案。未来需进一步打破学科壁垒,加强技术研发与成果转化,让数字化监测更好服务于“以人为本、文明延续”的遗产保护使命。

文/北京青年报记者 张恩杰

编辑/ 胡克青