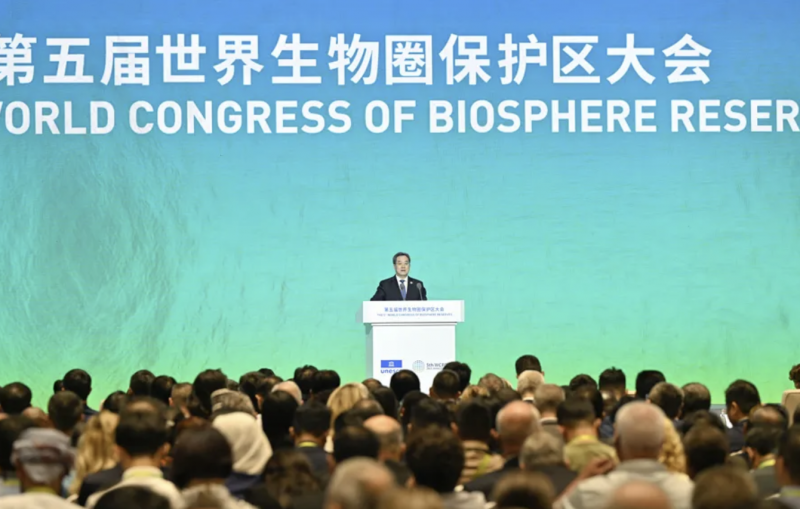

9月22日,第五届世界生物圈保护区大会在浙江杭州启幕。

这是十年一届的大会首次在亚洲举办,也是联合国教科文组织成员国参与范围最广的一届盛会。

当日,中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席开幕式并致辞。他表示,中国积极参与全球环境与气候治理,为共建清洁美丽世界贡献中国智慧和中国力量,成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者和引领者。

世界生物圈保护区大会是人与生物圈计划体系内规模最大、覆盖面最广的国际会议,旨在总结人与生物圈计划和世界生物圈保护区网络上一阶段的发展情况,并结合气候变化等影响全球发展的重大问题,制定下一阶段的发展战略和发布以举办地命名的全球行动计划。

20世纪中叶,全球资源与环境危机日益严峻。1971年,联合国教科文组织发起“人与生物圈计划”(MAB),旨在通过跨学科研究、跨部门合作,寻找保护生物多样性与改善人类生计的平衡之道。我国于1973年加入该计划,并于1978年成立中华人民共和国人与生物圈国家委员会。

什么是生物圈保护区?这是由所在国设立、由联合国教科文组织“人与生物圈计划”认定的特定场所,旨在基于当地社区努力和充分科学依据的基础上,促进可持续发展。目前,世界生物圈保护区是分布于全球136个国家的759个地域实体。

我国是全球实施“人与生物圈计划”最具成效的国家之一。目前我国共有34个世界生物圈保护区,数量居亚洲首位。其中,吉林长白山、广东鼎湖山、四川卧龙于1979年作为中国首批成员加入世界生物圈保护区网络。珠穆朗玛世界生物圈保护区是世界上海拔最高的生物圈保护区,浙江南麂列岛世界生物圈保护区是中国第一个海洋/海岸带生物圈保护区。

此外还有:

贵州梵净山、茂兰,内蒙古锡林郭勒、赛罕乌拉、达赉湖、汗马,福建武夷山,新疆博格达,湖北神农架,江苏盐城,云南西双版纳、高黎贡山,浙江天目山,黑龙江丰林、五大连池、兴凯湖,四川九寨沟、黄龙、亚丁,广西山口、猫儿山,甘肃白水江,河南宝天曼,陕西佛坪、牛背梁,广东车八岭,江西井冈山,辽宁蛇岛-老铁山,安徽黄山。

在此次大会开幕式上,丁薛祥提到:“中国把生态文明建设作为关系中华民族永续发展的根本大计,深入推进美丽中国建设,创造了举世瞩目的生态奇迹和绿色发展奇迹。”

大会举办的地点,是在浙江杭州。浙江作为“绿水青山就是金山银山”理念发源地和率先实践地,省会杭州作为生态文明之都,充分展现了本届大会主题——“塑造人与自然可持续的未来”。

浙江生物多样性保护成效显著。数据显示,浙江全省已建立总面积1.47万平方公里、近10%省域面积的自然保护地体系,有效保护了生物多样性资源,其中有天目山—清凉峰、南麂列岛2处世界生物圈保护区。

浙江绿色经济快速发展,建成全国首个生态省,城乡居民收入连续多年居全国各省区首位。此外,浙江还不断深化“千村示范、万村整治”工程,持续推动城乡融合发展、人居环境水平提升。

一个不容忽视的问题是,近年来,气候变化、生物多样性丧失、荒漠化加剧、极端气候事件频发,给人类生存和发展带来严峻挑战。

2024年10月对外发布的《地球生命力报告》显示,全球自然生态系统仍在不断恶化。在过去50年间(1970-2020年),受监测的野生动物种群平均规模缩减了73%,栖息地退化和丧失、过度开发和物种入侵是主要影响因素。此外,数据还显示,当前物种灭绝的速度比过去1000万年的平均值高出几十到几百倍,而且正在加速。

面对严峻挑战,要携手应对。

在此次大会开幕式上,丁薛祥提出4点建议:

一是实行协调联动,积极开展全球合作,切实加大投入保障力度,推动政府、企业、社会公众等多方参与。

二是强化科技支撑,共同破解生态环境领域重大科技难题,推进科技成果共享,缩小国家、地区间信息和知识鸿沟。

三是注重统筹兼顾,推动生态产业化和产业生态化,协同推进生态环境保护、气候变化应对和民生福祉改善,促进发展和保护协同共生。

四是坚持多边主义,共同落实好全球治理倡议,改革完善全球环境治理体系,更好应对气候环境领域人类社会面临的共同挑战。

文/北京青年报记者 孟亚旭

编辑/ 倪家宁