每个时代有每个时代的课题,但保护文化遗产、传承文明薪火的初心始终未变。

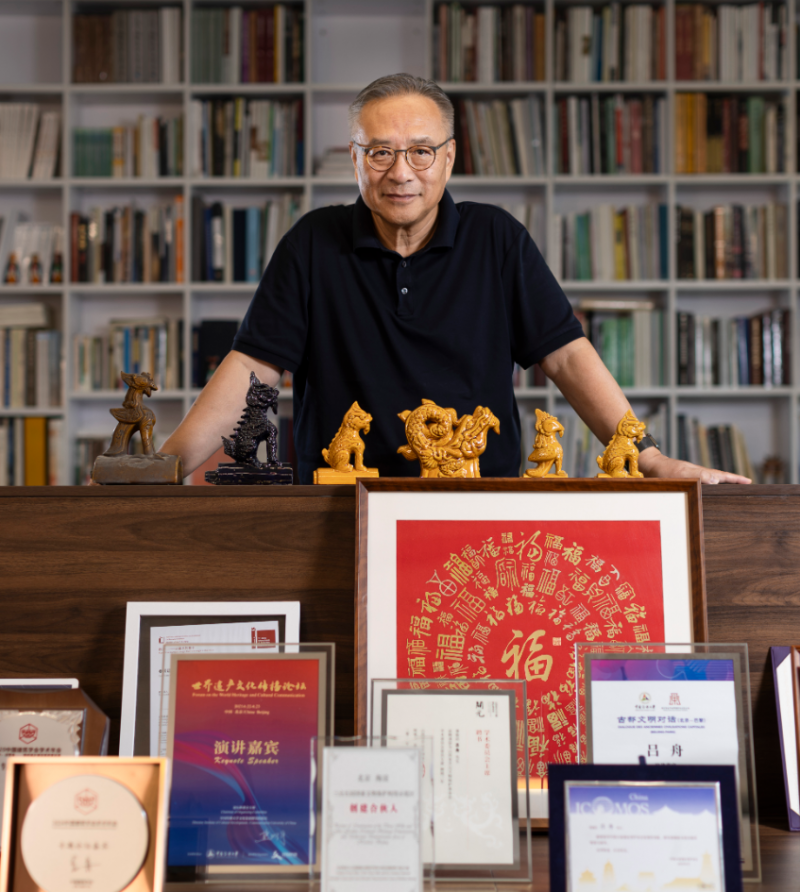

北京中轴线申报世界遗产文本团队负责人吕舟。新京报记者 王远征 摄

北京文化守护人吕舟,清华大学建筑学院教授、博士生导师,清华大学国家遗产中心主任。自1983年于清华大学建筑系毕业后留校任教至今,长期致力于建筑历史教学、文化遗产保护研究与实践工作。吕舟教授主持或参与了大量中国重要的文化遗产保护项目,包括三峡库区文物保护、汶川震后都江堰二王庙修复、北京中轴线申遗、鼓浪屿申遗等,在文化遗产保护领域贡献卓著。

北京中轴线申遗成功的这一年,被清华大学建筑学院教授、申遗文本编制项目主持人吕舟称为“后申遗时代”的开端。在他看来,成功列入名录只是一个过程的结束,更重要的在于:“申遗是为了什么?我们该如何用好这个成果?”

数字化赋能文化遗产,是这两年文保领域的热点话题,实际上,连今年的北京文化论坛,年度主题都是“文化和科技融合发展”。

让中轴线的保护传承用好数字技术,吕舟是倡议者与践行者。有人担心,数字化是否会简化文化遗产的内涵?吕舟认为,恰恰相反。“它不是在替代深度,而是在扩大理解的基数”,“我不希望中轴线只是一个放在那里的东西,希望它能成长、能放大,能溢出原有的边界,影响更广的范围。”

“文化遗产是人们生活的一部分”

“我们不能只把文化遗产挂在名单上就结束了。”吕舟说。

2024年7月,“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”被列入《世界遗产名录》。“申遗成功是一个起点,一个真正推动城市发展的起点。”申遗成功一年之后,在接受新京报记者专访时,吕舟给出这样的判断。

这一年,他推动最多的是两件事:一是将中轴线的价值教育融入中小学教材,二是借助数字技术让文化遗产“活”起来、传播出去。

他认为,将中轴线遗产价值系统地融入基础教育当中,通过中小学教育传播北京中轴线的价值,让更多孩子能够从历史与文化、从世界的视角来认识北京中轴线。这种“从专业到普及、从保护到育人”的转化,正是“后申遗时代”最具示范意义的探索。

“在讨论这套教材如何构架时,我们提出要针对不同年龄段学生的认知能力,给出不同层次的教学方案。”吕舟介绍,这套新教材采用了渐进式认知设计,分为三个阶段:小学低年级主要是建立直观印象,让孩子们知道“北京有条了不起的中轴线”,培养他们对自己的城市、对国家的自豪感;小学高年级是要认识和理解北京中轴线所具有的历史文化价值,介绍北京中轴线的形式特征和精神内涵;在初中阶段,则希望给孩子们一个全球视野,认识什么是世界遗产的突出性全球价值,如何审视和认知北京中轴线的全球性价值,树立文明互鉴的意识。这种“感知→理解→思辨”的三阶递进模式,让中轴线教育伴随学生成长持续深化,最终帮助他们形成具有开阔视野的历史文化认知体系。

吕舟拿着一幅小学生画的北京中轴线。新京报记者 王远征 摄

“世界文化遗产,必须对城市的发展、对人的生活,产生实际的影响。”吕舟特别提到了“北京中轴线创意大赛”——一个已经办了五届、吸引数十万人参与的平台。无论是孩子讲述中轴线的故事,老人拍摄中轴线的照片,还是年轻人设计文创产品,都在让中轴线以更现代、更亲切的方式进入公众视野,“有一款冰箱贴,卖了近四千万。你看,这就是文化遗产带动经济发展的真实案例。”

“北京中轴线是最具挑战性的申遗项目”

1994年,长江三峡水利枢纽工程正式获批建设,一个严峻的问题摆在面前:如何保护这片土地上的文化遗产?

当时在清华大学任教的吕舟,就这样踏上了文化遗产保护的道路。“那算是我比较正式地迈入这个领域的开始。”30年后,吕舟回忆起那段经历,语气中仍带着当时的郑重,“当时外界对水库工程有很多质疑,但中国政府展现了决心:我们既然能做这个工程,就一定能做好文物保护工作。”

他参与的重庆云阳县张飞庙搬迁保护,成为三峡文物保护中的一个标志性案例。“当时面临一个很现实的问题:搬迁张飞庙要花多少钱?”——这关系到后续上百处文物搬迁的预算测算。从1994年介入,到1996年规划获批实施,再到2006年全部完工,张飞庙的搬迁保护历时十几年。“这是一个很完整的过程,从构想到实施,最终变成现实。”吕舟说,能够全程参与,可以让他整体检验自己的理念和方法。

“三峡工程的文化保护工作证明,经济发展与文化遗产保护可以找到平衡点。”这个过程也让吕舟体会到文化遗产保护工作的阶段性特征。“不同的阶段面临不同的问题,需要不同的解决方法。”这种认识成为他日后工作方法的重要组成部分。

从1994年参与三峡工程文物保护至今,吕舟在文化遗产保护领域已经耕耘了30年,经手的项目已有上千个。问他哪个项目最重要,他毫不犹豫:“北京中轴线!”

“它不仅仅是对我个人最重要,对中国所有申遗项目来说,都是最具挑战性的一个。”他也强调,中轴线不是孤立的。“北京有8处世界遗产,还有大量国保单位、历史文化古迹……如何让它们形成合力,最大化地发挥价值?这才是我们未来要思考的。”

在他看来,文化遗产保护从来不是“闭门造车”,而是要放在更广阔的文明对话中去看,“我们要讨论的不是谁的声音更大,而是如何让不同的文明相互理解、彼此尊重。”

“数字技术不是简化,而是打通”

吕舟认为,中国文化遗产保护最大的变化之一,是逐渐摆脱了“保护与发展对立”的思维定式。

他举例称,成都金沙遗址原本是房地产开发项目,发现重要遗址后,没有简单回填了事,而是建成了遗址公园和博物馆,现在已成为成都重要的文化地标。“这块地的文化价值和社会效益,远远超过当初的房地产开发价值。”类似的案例还有北京东方广场下的古人类文化遗址博物馆、成都体育场改造中发现的东华门遗址等。“这些案例说明,文化遗产可以成为城市发展的加分项。”

但吕舟强调,也必须清醒地认识到,文化遗产保护不是故步自封的守旧,而是与时代同频共振的智慧传承,比如如何让数字技术在文物保护中发挥作用。

他认为,数字技术不是简化,而是打通,“它是一种工具,能解决我们以前解决不了的问题。”

通过“云上中轴”小程序,用户可以从高空俯视中轴线全貌,甚至可以“回到”元、明、清时期,直观感受中轴线的历史演变,吕舟说:“你光用嘴说中轴线是700年积累的结果,很多人没感觉。但通过数字重建,他们就能看懂。”

有人担心,数字化是否会简化文化遗产的内涵?吕舟认为,恰恰相反。“数字技术提供了一个入口,让非专业的人也能直观地理解遗产。它不是在替代深度,而是在扩大理解的基数。”

吕舟与梁思成之间隔着两代人,但他的学术血脉中清晰流淌着梁先生的学术基因。

“我的老师是梁思成先生的学生,这种学脉传承不仅是知识的传递,更是一种视野和方法的继承。”吕舟说,梁思成那一代学人面临的是如何认识和记录中国建筑遗产的问题;他这一代面临的则是如何在快速城市化进程中保护和传承文化遗产;而新一代年轻人需要面对的,可能是如何让文化遗产在数字文明时代焕发新的生机。

吕舟办公室台面上的古建筑摆件。新京报记者 王远征 摄

“希望中轴线能成长、放大、溢出”

如今,作为北京中轴线申遗的核心专家,吕舟依然保持着当年参与三峡文物保护时的那份认真和执着。“每个时代有每个时代的课题,但保护文化遗产、传承文明薪火的初心始终未变。”

吕舟的文化遗产保护之路,某种程度上也是中国文化遗产保护事业发展的一个缩影——从被动抢救到主动规划,从个别保护到系统传承,从技术运用到理念创新。

“文化遗产保护永远在路上。”吕舟说,“我们需要不断学习、不断创新,才能更好地履行文化传承的使命。”

谈到“文化守护人”,吕舟更愿意用“传承”这个词。

“守是守不住的,文化遗产必须在动态发展中找到新的生命力。”他说,“我不希望中轴线只是一个放在那里的东西,希望它能成长、能放大,能溢出原有的边界,影响更广的范围。”

他从梁思成先生那里继承的,不仅是对古建筑的热爱,更是一种“整体性”的视野和“世界性”的格局,“梁先生在那个时代就能看到别人看不到的东西,想到别人想不到的问题。我们要学的就是这种眼光。”

从2009年正式参与北京中轴线申遗工作,到2024年成功入选;从1994年参与三峡文物保护,到主持都江堰二王庙震后修复、景德镇考古遗址数字化重现……吕舟的身份多重而交融:他是建筑师,是学者,是教师。“其实不觉得我是‘文化守护人’。”吕舟笑了笑,“我更愿意说,我和文化遗产是‘伴生’的关系。”

吕舟说,自己从不把文化遗产保护看作一种“苦差事”。“做每一件事都没白做,每一件事都能学到东西,我很享受这个过程。我的职业生涯正好是中国文化遗产保护快速发展的黄金时期。”他说,“我很幸运,能在这个时代做这样的事情。”

“文化遗产对你来说是什么?”谈及这个问题,吕舟停顿了一下说:“它是我认识世界的方式。”

文/陈琳

编辑/ 李涛