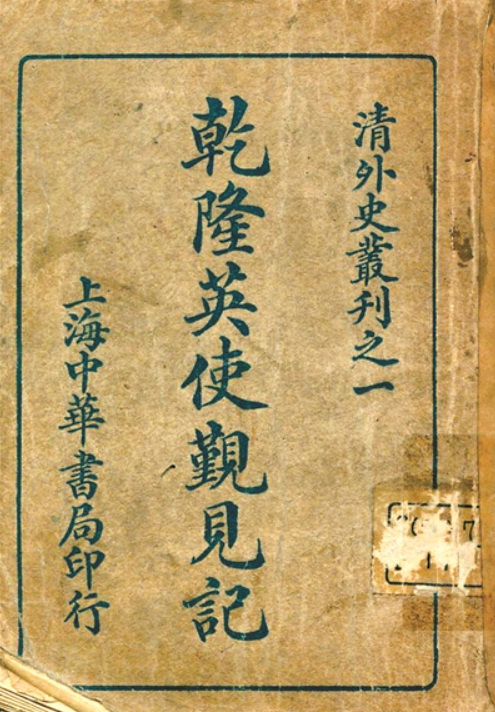

“盖自有此书,而吾国内情,向之闭关自守、不以示人者,至此乃尽为英人所烛。彼其尺进寸益,穷日之力,合有形无形以谋我者,未始非此书为其先导也。”1917年,刘半农先生在他翻译的《乾隆英使觐见记》序言中,这样写道。

事实真的如此吗

本书问世前,国人很少注意到乾隆五十八年(1793年),英国派特使马戛尔尼访华一事,而清政府竟因跪拜这样的小问题,错过了历史机遇。本书问世后,“马戛尔尼来访”被国人视为“东西方大分流”的标志性事件。

刘半农称,本书是马戛尔尼亲自写的访华日记,注释甚详。书中两点令人惊叹:一是清政府的愚昧,对近代科技发展视而不见;另一是马戛尔尼的观察与评论,准确揭出清政府的问题,且成功预言了后来的历史走向。

上世纪80年代,本书再度翻红,又出数版,被赞为:“忠实原作,能够准确地表达原作的思想和意境。”少有人问:事实真的如此吗?学者张祥权在《档案热病视角下“历史的文本”翻译研究——以刘半农〈乾隆英使觐见记〉为例》道出真相,此前学者刘黎等也多次撰文提出质疑。

体现出强烈的“警世图强的实用理性”

翻译本书时,刘半农正在翻译风格的过渡期。即刘黎引述:刘半农在1914年、1915年“仍因袭清末的旧习,多用意译”,1917年后始“探索直译”,而本书译于1916年。此时刘半农也在他的人生过渡期——此前与鸳鸯蝴蝶派文人交好,据《天风报》1936年11月11日《记刘半农》一文称:“他在中华书局月薪只有五十元,因为业绩不振,成员减薪,他就辞职离去。接着得到陈独秀的提携,开始在《新青年》上写稿,由是步步青云。”所以翻译本书时,刘半农体现出强烈的“警世图强的实用理性”。

《乾隆英使觐见记》的硬伤较多。

首先,版本选择不佳。马戛尔尼生前拒绝出版个人日记,1854年,他的后人将手稿卖出,几经易手,至今未正式出版。马戛尔尼养女的曾孙的妹妹罗宾斯于1908年,给马戛尔尼写了一本传记,摘录了部分日记,包括访华日记,有学者指出,这部分摘录比原文短了1/3。

其次,将部分原文改成对话体,即张祥权指出的“破坏这本档案的‘主观’色彩”。

其三,根据原意,猜想了一些情节。比如马戛尔尼认为当时华人喜欢英造刀片,以二刀赠“樊大人”(陪同使团的天津官员王文雄,刘半农误译),猜想他会喜欢,刘半农却译成:“樊大人大喜过望,言:得此二刀,感谢之心乃倍蓰于他物之百倍其值者。”

其四,凡是刘半农认为与主题无关、趣味性不强的部分,统统被删去。

其五,把自己的评论直接放入译文中,替马戛尔尼立言,有些评论甚至与原文意思相反。

比如马戛尔尼提到见了清朝一文一武两名官员,刘半农直接加了一句“华人重文轻武”。

再如中国领航员操作不当,致马戛尔尼的船抛锚,刘半农加入反思:“以本国一重要海岸之词,此辈犹不能记忆无误。则其航海之知识,已概可想见。”

刘半农会直接篡改马戛尔尼的原意。马戛尔尼经过一桥时,赞其精美,刘半农却添入“即此一桥之费,亦已甚可观矣”。

刘半农视下层民众为希望,竟凭空让马戛尔尼赞美:“务使物力不复能与人力敌,乃且呼且笑,升物疾行,若自忘其为苦力也者。国家有此种下流社会以为其基础,诚令人艳羡不置也。”

马戛尔尼向中国官员展示英国火炮时,被“不屑一顾”,甚觉脸红,刘半农却改成批评中国官员麻木无知,“对火炮轰击力的茫然”。

经刘半农改造后,马戛尔尼称赞中医强于西医(刘半农信中医),批评中国民智未开,揭露满汉官员间的倾轧,还发现中国的希望在劳动者身上……而这些都是马戛尔尼做梦也未曾想到过的。

经此处理后,历史立刻变得生动、有逻辑、故事性强、黑白分明了,为后来诸多“自虐式反省”打开方便之门。即使是文化程度不高、不太懂历史的读者,也会兴奋地发现,乾隆皇帝竟比自己还蠢,为了微不足道的面子,不惜赔上国运。

乾隆拒斥马戛尔尼 不是因跪拜礼

其实,美国学者欧立德在《乾隆帝》(社会科学文献出版社,2014年6月)中已指出,乾隆拒斥马戛尔尼,不是因跪拜礼,而是得到确切信息,知此前廓尔喀入侵西藏战争中(1788—1792年),指挥官是英国人。清军指挥官福康安见过马戛尔尼,马戛尔尼邀他检阅英军新式武器操练,福康安不信任英国人,予以拒绝。马戛尔尼认为福康安还算礼貌,经刘半农翻译,成了福康安像所有清廷高官一样,愚昧、自大、不愿了解新科技。

在《乾隆英使觐见记》的加持下,“马戛尔尼来访”被污名化为一出闹剧,但据美国学者沈爱娣的《翻译的危险》(理想国·民主与建设出版社,2024年7月),这本是一次成功的接触,双方同意继续谈判,但马戛尔尼回国后,才发现他的政敌把此次出访形容为惨败,英国政府不打算再谈了。

至于乾隆发出的那个傲慢的“我天朝上国,地大物博,物产丰富,不需蛮夷之物”的诏书,是因马戛尔尼突然提了6个要求,翻译李自标又私自加了一条,要清政府“开放传教”,惹怒了乾隆。马戛尔尼不知李自标的小动作,但猜到会被驳回,他没在意诏书中的语气。

好看的历史往往和真相有距离,刘半农的主观意愿是高尚的,但为传己意不惜拿捏真相、挤压读者判断空间,值得商榷。当然,这也不意味着《乾隆英使觐见记》全是错误,其中还有很多内容真实,引人深思。

本书1916年首版罕见,品相好的市场价曾喊到800元;1917年版略常见,价约400元。本书曾被视为信史,被多部学术著作引用。一本书能产生巨大社会影响,甚至影响一个时代,已堪称奇书。

文/唐山

编辑/ 李涛