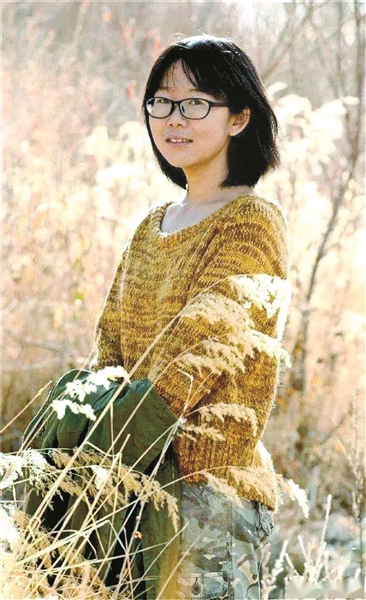

我在一家中学生杂志做过十多年编辑,那本杂志也是我上中学时喜欢的读物。离开之后,把所有的工作资料都整理清楚放在一个文件夹里,转眼也有好几年没打开过。刚才试着找李娟的《粉红色大车》发表在哪一期,一时竟找不出。我记得是2006年第10期。当时有一个栏目叫“芳林新叶”,每期从书报刊中选一篇新作者的优秀作品,附几段导读文字。那个栏目由我们退休的主编曹老师主持,《粉红色大车》好像选自《南方周末》。我当时看校样时细致读了一遍,觉得很诧异,看不出作者年龄甚至生活的地域,但那文字的质地与日常从报刊上、网上看到的文章区别很大,写的像是一种隔离了喧嚣的生活。而作者李娟,却是一个太常见的名字。

二十岁之前写的有很大的做作痕迹

那几年差不多天天泡在“小众菜园”,有一天在帖子里看到作家管风琴说,最近好多朋友夸李娟写得好。忽然想起,是不是说的同一个李娟?然后去搜她的博客,博客上竟然留了邮箱。抱着试试看的态度,借我们杂志选用了她文章的理由,往那个邮箱写了一封信。要她的地址寄稿费,也想约她一篇文章。两三天后回信来了,同意选文章,说“只要内容能保持相对完整就可以了”。第10期印出来后,寄去一些杂志,不久收到回信:

亲爱的李先生你好,非常非常地抱歉,书在前几天就收到了,当时记得好像给您发了邮件表示感谢,但是……又好像没……太不好意思啦!竟然给忘了。

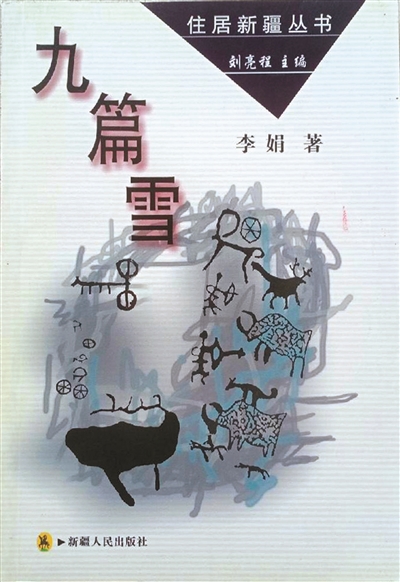

谢谢你们能喜欢我的文字,也但愿它们能给大家带来快乐。关于发表的事情,真是让你们费心了,实在太麻烦了,呵呵。至于我曾出版过的《九篇雪》,发行量很小很小,已经脱销了,发行范围也不大。我自己也没有了,那本书是二十岁之前写的,现在再看来,有很大的做作痕迹,很不好意思让大家看到,呵呵,真的,不是谦虚啊……

虽然在新疆出生,但我还是觉得自己的老家是四川,在那里曾生活了十多年。至于富蕴县,也生活过五六年,算是第二故乡吧。跟随牧民的转场经历,就是在那里发生的,非常难忘。我现在在阿勒泰市上班,和外婆在一起,生活寻常而宁静。

不能多说,我要干活啦,再一次感谢!:)祝你和你的同事们快乐健康!

李娟 即日

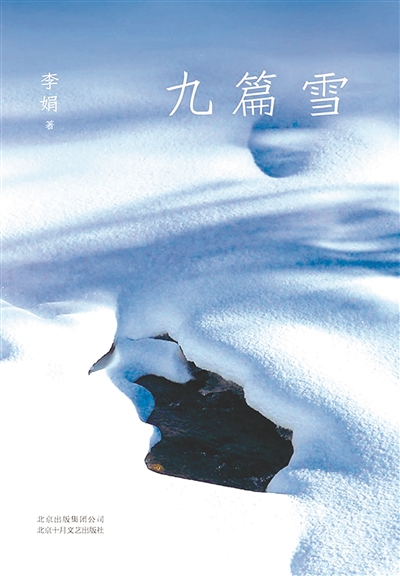

信中提到新疆人民出版社的《九篇雪》,出版于2003年,是她的第一本书,大约是我写信时先提起。之前去逛经五路新闻出版局老院门口的特价书店,发现了库存旧版的《九篇雪》,赶快挑品相好的买了几本,回办公室分送同事,也送给了选李娟文章的曹老师。后来又去那家书店,干脆把剩下的十来本书全买了,还在小众菜园发了一个帖子,说有哪位老师需要,我可以免费赠送。

朱新建看到她的文章 主动说要画插图

大概在一个月后,忽然想起来可以约李娟到小众菜园玩儿,先给她写信介绍菜园的情况,让她起好网名告诉我,我请村长开通权限。第二天向版主陈村老师申请,第三天李娟写来邮件:“谢谢李先生!我已经去注册了,用户名是:‘去年燕子’。嘿嘿,麻烦您啦!”

后来的几年间,“去年燕子”是菜园里非常活跃的菜农,一有新作很快贴到菜园来。记得画家朱新建先生看到她一篇文章,都主动说要画插图。

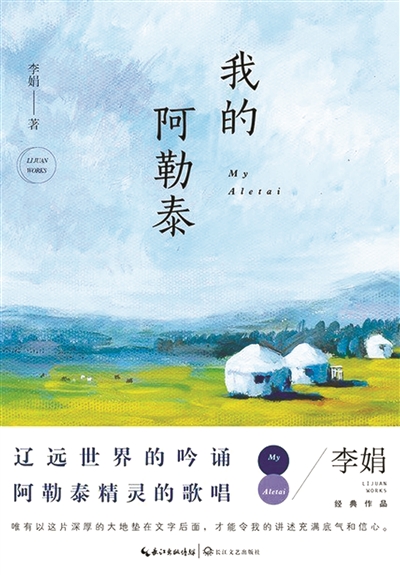

那时候工作压力不大,时不时看李娟的博客,陆续把上面所有的文章粘贴下来,整理为一个文件。文件几乎包含了她后来出版的《阿勒泰的角落》《我的阿勒泰》两本书的所有内容。2008年,曾向一南一北两家出版社的朋友推荐出版李娟的散文,没有什么结果,但也在意料之中。2010年,万榕出版了《阿勒泰的角落》,英特颂出版了《我的阿勒泰》,几乎同时。在上海做了新书活动,陈村老师组织菜农买书,让李娟签名。再后来她出书就非常顺利了,连第一本书《九篇雪》都接连再版,2013年江苏文艺出版社再版,2019年北京十月文艺出版社再版,新近还有2024年的花城版。

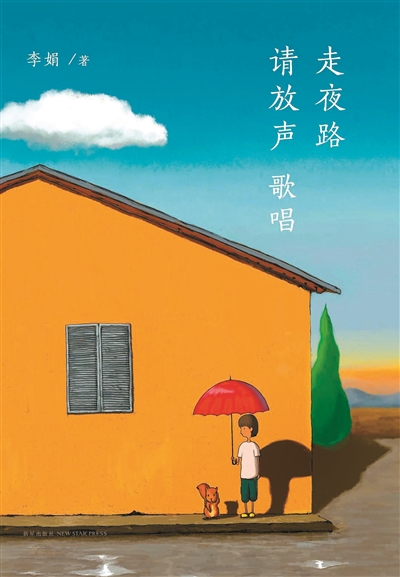

我供职的杂志,有一个做了好多年的栏目,每月请一位作家写一篇回忆少年时代生活的短文。除了2006年第一次写信约过李娟为这个栏目写文章,后来打电话好像又说过一次,但一直没写,慢慢地也就淡忘了。2010年四五月份,有一天意外收到她一封厚厚的信,说文章写了,但是最近一直不能发电子邮件,只好手抄了六千字寄来。我把稿纸上的字录入电脑,告诉她我们用不了那么多,挑出了两千字组成一篇短文,请她确认。但是完整的文章不发一下太可惜了,问她最近有没有别的报刊约稿,我可以代发电子邮件。她说《萌芽》约过,给了一位老师的邮箱,我就把六千字的完整稿发去了,最终有没有发表不太清楚,但这篇名为《十个碎片》的文章后来收入了《走夜路请放声歌唱》。

“我能不能再要一碗红油抄手?”

2016年冬天,李娟到北京参加作代会,我们当时寄居在鲁迅博物馆办公,请苏北和李娟到鲁博来玩儿。看过一棵是枣树还有一棵也是枣树的鲁迅故居后院,到附近的川菜馆吃饭。路上张胜问她,有没有考虑过以后写写小说?李娟说,我写那些和小说有什么区别吗?

中午点了我们认为有特色的菜,李娟要了一碗红油抄手。后来,她大赞抄手好吃,又吞吞吐吐地说,我,能不能……再要一碗红油抄手?当然当然,绝对没问题。我心里想,今天这个吃饭的地方找对了。

文/李建新

编辑/ 李涛